※この記事は2025年1月9日に最新の情報に更新されました。

非化石証書とは?仕組みや購入方法、企業が導入するメリットをわかりやすく解説

※この記事は2025年4月23日に最新の情報に更新されました。

再生可能エネルギーを普及させるために必要な「非化石証書」。しかし、非化石証書の特徴や仕組み、種類などを正しく理解できていない方も多いのではないだろうか。非化石証書は馴染みのない言葉だが、実は手軽に導入でき、しかも経営面でプラスに働く。

そこでこの記事では、非化石証書の仕組みや役割、3つの種類とそれぞれの価格、グリーン電力証書・J-クレジットとの違い、購入方法についてわかりやすく解説する。

関連記事:カーボンニュートラルとは?意味や背景、実現に向けた世界の取り組みをわかりやすく解説

非化石証書とは?わかりやすく解説

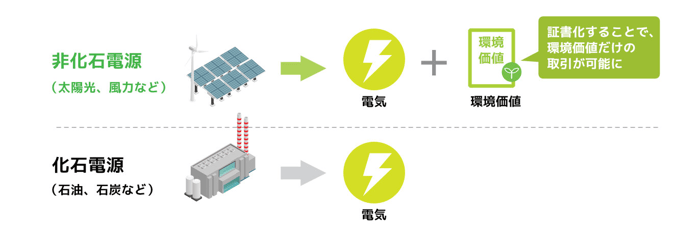

非化石証書とは、再生可能エネルギーなどの非化石電源がもつ「環境価値」を証書化したものだ。わかりやすくいうと、電気をつくる際にCO2を出していないという証明書である。

非化石電源とは、太陽光や風力、原子力など、発電時にCO2を排出しない発電方法をさす(石油や石炭、天然ガスなど、発電時にCO2を排出する発電方法を化石電源という)。

非化石電源は「電気」とは別に「環境にやさしい」という付加価値を持つ。この付加価値を環境価値といい、文書化したものが非化石証書である。非化石証書を購入することで「自社で使用する(自社が販売する)電気はCO2を排出していない」という証明になるのだ。

参考:再生可能エネルギーとは?メリット・デメリット、種類の一覧を簡単に解説!

非化石証書の仕組みとは?

環境価値を証書化し、非化石証書にすることで、電気とは別に売買することが可能だ。仕組みを図にすると以下のようになる。

2018年にJEPX(日本卸電力取引所)で「非化石価値取引市場」が設立され、非化石証書の取引が始まった。当初、売買に参加できるのは発電事業者と小売電気事業者(電力会社)だけだったが、2021年以降、非化石証書の種類によっては、条件を満たした需要家も取引に参加可能となっている。

参考:【図解】JEPXとは?取引の仕組みや市場価格の推移をわかりやすく解説!

参考:【図解】電力自由化とは?仕組みやメリット・デメリットをわかりやすく解説

非化石証書の種類とは?

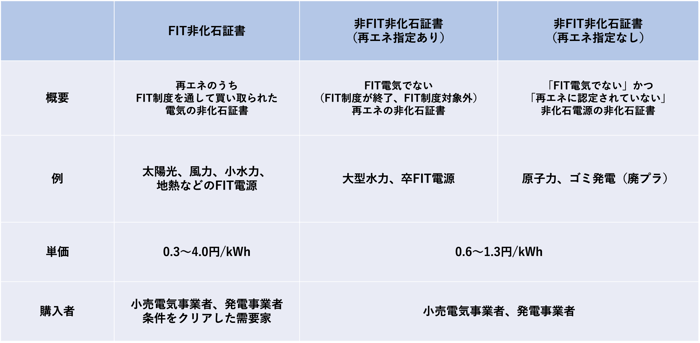

ここまで、非化石証書の概要と仕組みについて説明したが、非化石証書は1つだけでなく、「FIT非化石証書」「非FIT非化石証書(再エネ指定あり)」「非FIT非化石証書(再エネ指定なし)」の3種類ある。

そこでここからは、それぞれの非化石証書について説明していく。非化石証書によっては「環境にやさしい」証明として扱われない場合があるため、ご注意いただきたい。

FIT非化石証書とは?

FIT非化石証書とは、非化石電源のうちFIT電気(FIT制度を通して買い取られた電気)の環境価値を証書にしたものだ。

FIT制度を通して買い取られた、太陽光・風力・小水力・地熱・バイオマスなどの再生可能エネルギーが対象となる。小売電気事業者、発電事業者だけでなく、条件をクリアした需要家も購入可能だ。

非FIT非化石証書(再エネ指定あり)とは?

非FIT非化石証書(再エネ指定あり)とは、非化石電源のうち、FIT電気ではない、または卒FIT(FIT制度の買取期間が終了したもの)の再生可能エネルギーの環境価値を証書にしたものだ。

非FIT非化石証書(再エネ指定あり)の対象となるのは、卒FITの再生可能エネルギーや大型水力発電である。現時点では、小売電気事業者、発電事業者だけが購入可能だ。しかし今後、条件付きで需要家も購入が認められる予定である。

非FIT非化石証書(再エネ指定なし)とは?

非FIT非化石証書(再エネ指定なし)とは、非FITであり、かつ再生可能エネルギーではない非化石電源の環境価値を証書化したものだ。

例えば原子力発電はCO2を排出しないが、発電の際に使用済み核燃料などが生じるため再生可能エネルギーではない。この非化石証書も、小売電気事業者と発電事業者のみ購入できるが、今後、条件付きで需要家の購入も認められる予定だ。

「CO2を排出しない、環境にやさしい電気」を使いたい場合は「FIT非化石証書」または「非FIT非化石証書(再エネ指定あり)」を選ぶ必要がある。

非FIT非化石証書(再エネ指定なし)は「環境にやさしい」証明にはならないことも

非化石証書を導入する上で注意すべきが、非FIT非化石証書(再エネ指定なし)は電源をトラッキングできない点だ。RE100に加盟したい場合、別の非化石証書を購入する必要がある。また非FIT非化石証書(再エネ指定なし)のエネルギーには原子力発電も含まれている。原子力はCO2を排出しないが、使用済み核燃料が発生するなど、CO2以外の環境負荷が大きい。

そのため「CO2を排出しない、環境にやさしい電気」を使いたい場合は「FIT非化石証書」または「非FIT非化石証書(再エネ指定あり)」を選ぶ必要がある。

非化石証書3種類を図でまとめると?

ここまで「FIT非化石証書」「非FIT非化石証書(再エネ指定あり)」「非FIT非化石証書(再エネ指定なし)」について解説した。それぞれの特徴を図にすると、以下のようになる。

(資源エネルギー庁「非化石価値取引について」をもとに作成)

(資源エネルギー庁「非化石価値取引について」をもとに作成)

非化石証書の目的と役割とは?

ここまで非化石証書の特徴や種類について解説した。それでは、なぜ環境価値を証書化してまで取引する必要があるのだろうか?ここからは、非化石証書が導入された目的(背景)と、役割について説明する。

まず非化石証書を取引する目的は、再生可能エネルギーの導入量を増やすためだ。日本は2050年までにカーボンニュートラルの実現を目指している(カーボンニュートラルとは、再エネを増やし、CO2などの温室効果ガス排出量を実質ゼロにすること)。

しかし、再エネの導入量拡大には、以下の3つの課題があった。

①目標達成が困難な「高度化法」という存在

②FIT制度の導入量増加による国民負担の増加

③再エネ電力の導入ハードルの高さ

それぞれの課題について詳しく解説していく。

①目標達成が困難な「高度化法」という存在

高度化法(エネルギー供給構造高度化法)とは、年間販売電力量が5億kWh以上の小売電気事業者に対して、2030年までに非化石電源の比率を44%以上にするよう求めた法律のことだ。

この法律によって再生可能エネルギーの導入量が増えることが期待された。しかし、太陽光発電所など、再エネ発電設備を自社で持たない小売電気事業者は高度化法の目標が達成できなくなってしまう。

そこで非化石証書が導入されたことで、化石電源だけを扱う小売電気事業者も、非化石証書を購入すれば「実質的に再生可能エネルギーを供給している」扱いとなった。再エネ設備を持たない事業者も高度化法をクリアできるようになったのだ。

②FIT制度の導入量増加による国民負担の増加

FIT制度とは、発電事業者がつくった再エネ由来の電気を、電力会社が一定期間、国が決めた価格で買い取る制度のことだ。FIT制度によって収益性が安定することから、多くの再エネ発電事業者が続々と参入し、再エネ導入量は増加した。

FIT制度とは、発電事業者がつくった再エネ由来の電気を、電力会社が一定期間、国が決めた価格で買い取る制度のことだ。FIT制度によって収益性が安定することから、多くの再エネ発電事業者が続々と参入し、再エネ導入量は増加した。

しかし電気を買い取るのは電力会社だが、買取費用は需要家(法人・一般家庭)が負担している。買取費用は「再エネ賦課金」として月々の電気代に含まれており、買取費用が増えるとそれだけ再エネ賦課金の単価が上がるのだ。

実際に再エネ賦課金の単価は0.22円/kWh(2012年度)から3.45円/kWh(2022年度)と値上がりしている(2023年度は1.40円/kWhと大幅に下がった。しかし一時的に下落しただけで、2024年度以降はまた高くなる可能性がある)。

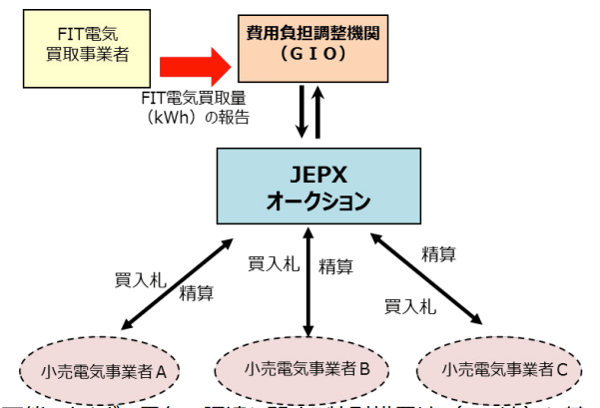

非化石証書にはFIT電気(FIT制度を通して買い取られた電気)の環境価値だけを扱う「FIT非化石証書」がある。FIT非化石証書の売上は上図のように、費用負担調整機関(FIT制度で発生する費用を管理する機関)に渡り、FIT制度の買取費用に充てられる。

つまり、FIT非化石証書の売上が増えれば再エネ賦課金が下がり、再エネ賦課金の原資に充てられるため、国民負担の軽減につながることが期待されるのだ。

参考:【最新】電気代の再エネ賦課金とは?仕組みと推移、値上げの理由と今後の予想をわかりやすく解説!}

参考:【図解】FIP制度とは?FITとの違いは?仕組みを解説!【改正再エネ特措法】

③再エネ電力の導入ハードルの高さ

世界的な脱炭素の流れから、企業も再生可能エネルギーの導入に取り組む必要が生じた。しかし、いざ再エネを導入しようとしても、太陽光発電所や風力発電所など、再エネ発電所を導入するしか方法がなかった。

太陽光発電設備のPPAモデルのように、初期費用0円で導入する方法などはある。しかし中小企業や設立されたばかりの会社の場合、与信や消費電力量が少ないといった理由で、契約できない可能性がある。脱炭素に取り組みたくても、できないケースがあるのだ。

しかし、非化石証書を購入または非化石証書つきの電気を使用すれば、実質的に再生可能エネルギーを自社で使っていることになる。非化石証書によって再エネ導入のハードルが下がり、手っ取り早くグリーン電力を導入できるようになったのだ。

参考:【図解】太陽光発電のPPAモデルとは?仕組み・メリット・デメリット・発電量を増やす方法をわかりやすく解説!

参考:自家消費型太陽光発電とは?種類やメリット、補助金情報、注意点をわかりやすく解説!PPAと自己託送の違いとは?

まとめると、国は再エネの導入促進を電力会社や国民などに促したが、コストや法律の観点から負担が大きく、なかなか導入が進まなかった。そこで再エネ導入のハードルを下げる手段として、非化石証書が活用されているのだ。

企業が非化石証書を導入するメリットとは?

ここまで、非化石証書が取引される目的や背景について解説した。それ以外に、企業が導入することで得られるメリットがあるのを、ご存知だろうか? そのメリットとは、非化石証書を導入することで、対外的に「環境にやさしい電気を使用している」というアピールができる点だ。

世界的な脱炭素の流れもあり、「企業が環境改善に取り組んでいるか」という視点が投資や取引の面でも重視されつつある。非化石証書の電源(発電元)をトラッキング(特定)できればRE100の加盟条件を満たすこともでき、企業価値の向上に繋げることができるのだ。

Appleのように取引先にCO2削減を求める企業も増えている。既存取引の継続や新規顧客の獲得のためにも、非化石証書は効果的といえるのだ。

参考:RE100とは?特徴やメリット、日本の加盟企業などをわかりやすく解説!

参考:BCP対策とは?目的や策定方法・運用のポイントをわかりやすく解説!

非化石証書の購入方法とは?

ここまで、非化石証書を購入することで、日本のカーボンニュートラル実現に貢献できるだけでなく、企業としての価値も向上できることを説明した。それでは最後に、需要家(法人)の非化石証書の購入方法を2つ解説する。

非化石証書の購入方法①:再エネ価値取引市場に参加して購入する

1つ目が、需要家が再エネ価値取引市場に参加し、非化石証書を購入することだ。

2021年以降、条件を満たせば需要家も再エネ価値取引市場の取引に参加でき、FIT非化石証書を購入できる。購入を代理する企業もあるため、市場取引に入札するのも一つの手だ。

非化石証書の購入方法②:非化石証書を利用した「環境にやさしい電力プラン」に乗り換える

2つ目の購入方法が、非化石証書を利用した「環境にやさしい電力プラン」への乗り換えだ。電力会社の中には自社で非化石証書を購入し、実質的な再生可能エネルギー(実質再エネ)の電力プランを提供している企業がある。

そういった環境価値のあるプランに乗り換えるだけで、法人が使う電気は実質的に再生可能エネルギー由来となる。市場取引に入札したり、専門業者に購入を代行したりといった手間や余計な費用をかけることなく、CO2排出量の削減が可能だ。

参考:【図解】新電力とは?仕組みやメリット・デメリットをわかりやすく解説!

しろくま電力の電力プランは全て実質再エネ100%

御社に合った電力プランで、電気代・CO2を大幅に削減しよう

しろくま電力は非化石証書を購入し、環境価値を組み込んだ電力プランを提供している。100%実質再生可能エネルギーのため、電気を切り替えるだけで電気の脱炭素化が可能だ。2023年4月より改正された省エネ法にも対応できる。

また、高圧・特別高圧の電力を使用する法人向け電力プランは、業界トップクラスのプラン数から選ぶことができ、どの電力プランも大手電力会社より電気代が安い。下図は電気代削減事例の一つだ。

しろくま電力なら、「電気代をとにかく安くしたいから市場連動型プラン」「価格の安定性も重視したいから燃調リンクプラン」など、ニーズに合わせて電力プランを選ぶことができる。中には電気代を45%(1.5億円)削減したプランもある。プランをカスタマイズし、御社だけの電力プランを作ることも可能だ。

以下はしろくま電力を導入する主な企業・自治体である。

しろくま電力は、入札制(価格が安い場合に導入が決まる)を実施する数多くの自治体に対しても電力供給を行っている。多くの法人からも低価格であることが好評で、契約更新率は92%を超えた。

また、しろくま電力の電気は全てCO2を一切排出しない実質再生可能エネルギーだ。電気を切り替えるだけで御社のCO2削減量を減らすことができる。

見積もりは「複数のプランの電気代の提示」や「現在の契約先との電気代・CO2削減量の比較」にも対応している。「どれがいいかわからない」法人にはこちらからプランを提案することも可能だ。

見積もりだけでなく「プランについて説明してほしい」「なぜ安いのか、本当に倒産しないか知りたい」といった面談も行っている。切り替えを検討中でなくとも、気軽にお問い合わせいただきたい。

参考:電源調達調整費とは?独自燃調の仕組みと特徴をわかりやすく解説

参考:「市場価格調整単価」とは?電気代がまた上がる?仕組みと対策をわかりやすく解説

<家庭向け>基本料金0円!しろくまプランで電気代をもっと安くしよう

しろくま電力では、家庭・低圧法人を対象とした電力プラン「しろくまプラン」を提供している。

このプランの特徴は「基本料金が0円」であること。それ以外の単価も、以下のように大手電力会社より安いケースがほとんどのため、電力を切り替えるだけで、節電をしなくても電気代を安くできる可能性が非常に高い。

※ここに別途、大手電力は「燃料費調整額」「再エネ賦課金」が、

※ここに別途、大手電力は「燃料費調整額」「再エネ賦課金」が、

しろくまプランは「電源調達調整費」「再エネ賦課金」が発生します。

また「しろくまプラン」は電気代が安いだけでなく、発電の際にCO2を排出しない実質再生可能エネルギーである。切り替えるだけで、地球温暖化の防止に貢献することが可能だ。

環境にも家計にもやさしい「しろくまプラン」への切り替えをお考えの方は「しろくまプランお申し込みページ」または以下のバナーからお申し込みを。

またしろくま電力では、電気料金の高騰に悩む法人(高圧・特別高圧)に向けて、昼間の電気使用量が多いほどお得になる電力プランを提供している。気になる方は、ぜひ「市場連動型しろくまプラン」をご覧いただきたい。

※実質再生可能エネルギーとは、電気に環境価値証書(CO2を出さないという証明書)を組み合わせたもののこと。

番外編:非化石証書でよくある質問とは?わかりやすく解説!

さらに踏み込んで「非化石証書は、他の環境価値証書と何が違うの?」「非化石取引市場について、もっと知りたい」などと考えている方もいるのではないだろうか。そこで番外編として、非化石証書に関してよくある質問をわかりやすく解説していく。

よくある質問①:グリーン電力証書とは?非化石証書との違いは?

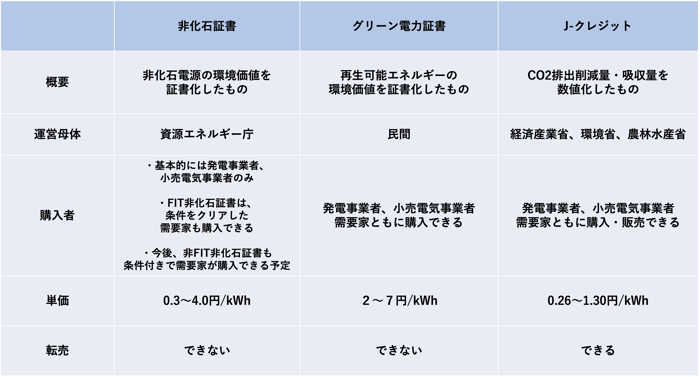

非化石証書は環境価値証書の一種だ。それ以外にも、グリーン電力証書やJ-クレジットというものがある。脱炭素に取り組む上で、これらの特徴と違いは理解しておくべきだ。まず、グリーン電力証書と非化石証書の違いについて解説する。

グリーン電力証書とは、再生可能エネルギーの環境価値を証書化したものだ。一般財団法人日本品質保証機構(JQA)がグリーン電力証書の認証を手がけており、一般企業や自治体でも購入・保有できる。

非化石証書とグリーン電力証書の違いは、対象となるエネルギーが異なる点だ。非化石証書は原子力発電など、再エネ以外の非化石電源も対象である。しかしグリーン電力証書の対象は再生可能エネルギーに限定される。

よくある質問②:J-クレジットとは?非化石証書との違いは?

次にJ-クレジットと非化石証書の違いを解説する。J-クレジットとは、再エネ・省エネ設備の導入によるCO2の排出削減量や、森林管理や植林活動によるCO2の吸収量を数値化したものだ。国がその数値をクレジット(価値)として認証することで売買できる。一般企業や自治体なども売却・購入が可能だ。

非化石証書とJ-クレジットの違いは、価値の対象が異なる点である。非化石証書は非化石電源だが、J-クレジットはCO2の排出削減量と吸収量が対象となる。また非化石証書は転売できないが、J-クレジットは転売が可能だ。

非化石証書とグリーン電力証書、J-クレジットの違いを図で解説

非化石証書とグリーン電力証書、J-クレジットの特徴を図にまとめると、上図のようになる。

よくある質問③:非化石価値取引市場とは?どれくらい取引されている?

2018年に設立された非化石価値取引市場。2021年より非化石価値取引市場は「再エネ価値取引市場」と「高度化義務達成市場」に分類されている。それぞれ年4回のオークションが行われ、非化石証書の単価が決定される仕組みだ。

FIT非化石証書を扱うのは「再エネ価値取引市場」である。再生可能エネルギーの環境価値を安定して取引するために設立された。発電事業者と小売電気事業者に加え、条件をクリアした需要家も参加できる。2023年2月のオークションでは、0.3円/kWhの単価で約54億kWh分(一般家庭約1300万世帯分)が取引された。

「高度化義務達成市場」では非FIT非化石証書だけを扱う。この市場は名前にもあるように、「高度化法」の目標達成を後押しするために設立された。

取引には、発電事業者と小売電気事業者しか参加できない。2023年2月のオークションでは、1.3円/kWhの単価で約1.5億kWhが取引された(一般家庭約38万世帯分)。このように、それぞれの市場では多くの非化石証書が取引されているのだ。

脱炭素の手段として注目される「非化石証書」。しろくま電力に切り替えるだけで「電気の脱炭素化」ができ、電気代が安くなる可能性もある。まずは下記よりお気軽にお見積もりいただき、ぜひ電気代の違いを見比べていただきたい。