市場価格調整単価とは?電気代がまた上がる?仕組みと対策をわかりやすく解説

※この記事は2025年4月23日に最新の情報に更新されました。

2022年9月より、最終保障供給の電気料金に市場価格の変動分が組み込まれた。2023年4月から、複数の大手電力会社は標準プランにもこの項目を追加する。これが市場価格調整単価だ。この変更により、今後、電気代がさらに上がる可能性がある。

そこでこの記事では、市場価格調整単価の仕組みと問題点、電気代を安くするための対策をわかりやすく解説する。

参考:【最新】電気代値上げを徹底解説!推移と料金が高い原因、今後の見通し、法人ができる高騰対策とは

|

目次 市場価格調整単価とは、市場価格の変動分を電気代に反映したもの 2023年4月より、複数の大手電力会社は市場価格調整単価を新設する 市場価格調整単価を追加しても、基本料金や電力量料金がさらに高くなる可能性がある 市場連動型プランは市場価格に基づくシンプルな料金体系 |

市場価格調整単価とは、市場価格の変動分を電気代に反映したもの

大手電力会社は、自社の発電所で電気を作るだけでなく、JEPX(日本卸電力取引所)からも電気を仕入れている。

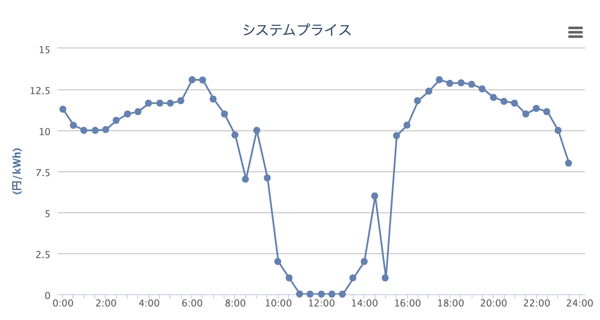

JEPXで取引されている電気の価格を市場価格というが、この市場価格は30分ごとに変動する仕組みだ。市場価格調整単価とは、市場価格の30分ごとの変動分を電気代に反映したものである。

2023年4月より、複数の大手電力会社は市場価格調整単価を新設する

これまで市場価格の変動分を電気代に反映していたのは、最終保障供給や一部の新電力だけだった。しかし2023年4月から、以下の大手電力会社が「市場価格調整単価」として市場価格の変動分を追加する。

・北海道電力(2023年4月からの値上げに関する解説記事はこちら)

・東北電力(2023年4月からの値上げに関する解説記事はこちら)

・東京電力EP(2023年4月からの値上げに関する解説記事はこちら)

・中部電力ミライズ(2023年4月からの値上げに関する解説記事はこちら)

・北陸電力(2023年4月からの値上げに関する解説記事はこちら)

・中国電力(2023年4月からの値上げに関する解説記事はこちら)

なお、東京電力EPでは市場価格調整単価を「市場価格調整項」といい、中部電力ミライズでは「卸市場単価」とよぶ。中国電力では「市場価格調整額」と言われている。

関連記事:なぜ電気代は高い?値上げの理由と安くする方法を解説

関連記事:【最新】今後も電気代は値上げする!高い原因と法人ができる高騰対策を徹底解説!燃料費や再エネ賦課金はどうなる

市場価格調整単価の導入で、電気代の内訳はどう変わる?

これまで、大手電力会社が提供する料金プランの内訳は以下だった。

定額の基本料金があり、そこに電力量料金・燃料費調整額・再生可能エネルギー発電促進賦課金(再エネ賦課金)が電気の使用量に応じて加算され、その月の電気代となる仕組みだ。2023年4月以降は下図のようになる。

今後は市場価格調整単価も電気の使用量に応じて請求されるため、電気代が上がる可能性があるのだ。

参考:【図解】電気代を左右する燃料費調整額とは?仕組みや今後の見通し、安くする方法をわかりやすく解説

参考:電気代の再エネ賦課金とは?仕組みと推移、値上げの理由と今後の予想をわかりやすく解説!

市場価格調整単価の仕組みは?どのように価格が決まる?

市場価格調整単価は以下の計算で算出される。

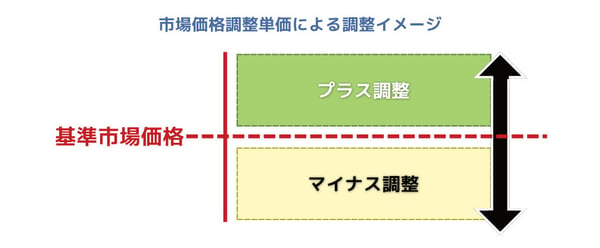

市場価格調整単価 =(平均市場価格 ー 基準市場価格)× 調整係数

平均市場価格は、市場価格の過去3ヶ月間の平均値に、それぞれの電力会社が定めた換算係数をかけて算出される(北陸電力のみ直近1ヶ月)。基準市場価格は、過去の市場価格を参考に各電力会社が設定した基準価格のことだ。

この2つの合計に、調整係数(託送損失率と消費税率をもとに各電力会社が定めた係数)を掛けた金額が、市場価格調整単価となる。下図のように、平均市場価格が基準市場価格を上回る場合、その分が電気代にプラスされ(プラス調整)、下回る場合はマイナスされる(マイナス調整)仕組みだ。

市場価格調整単価はどのタイミングで電気代に反映される?

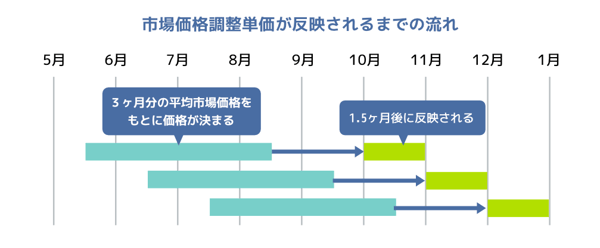

市場価格調整単価が反映されるタイミングについても注意しておきたい。市場価格調整単価は過去3ヶ月分の平均市場価格をもとに決まる(北陸電力は直近1ヶ月)。しかし電気代に反映されるのは、下図(東京電力EPの場合)のように1.5ヶ月後となるケースが多い。

市場価格調整単価の追加で、電気代はどの程度上がる?

各大手電力会社が市場価格調整単価の具体的な金額を発表している。

当初、各電力会社のモデル試算では、高圧・特別高圧ともに5〜14%ほど電気料金が上がる可能性があるとしている。

市場価格調整単価を追加しても、

基本料金や電力量料金がさらに高くなる可能性がある

大手電力会社が市場価格調整単価を新設する背景にあるのは、燃料費高騰による収益の悪化だ。

電力大手10社の2022年4〜12月の決算では、9社が数百億円から数千億円規模の赤字を計上している。北陸電力や中国電力は過去最大の赤字となるなど、苦戦を強いられているのだ。

そこで大手電力会社は、基本料金や電力量料金を値上げし、市場価格調整単価を追加した。問題なのは、市場価格調整単価を加えても、電力会社の収益が改善されるとは限らないということだ。

大手電力会社は燃料費の変動分を電気代に反映すべく、料金プランに燃料費調整額(以下:燃調費)を含んでいる(下図参照)。

燃調費は市場価格調整単価のように、過去3ヶ月分の燃料費の平均価格をもとに価格が決まり、2ヶ月後に反映される仕組みだ。今回、燃料費が高騰を続けたことで燃料費が燃調費を大幅に上回り、「電気を売れば売るほど赤字になる」事態となった。

現在、燃料費や市場価格の高騰は落ち着きつつある。しかし市場価格調整単価が新設されても、市場価格が高値をつけた場合、電力会社はタイムリーに対応できず、赤字になる可能性があるのだ。赤字が続くと、また基本料金や電力量料金が値上がりする可能性がある。

そして燃料費の下落が続き、市場価格が下がったとしても、燃料費調整額・市場価格調整単価は反映までにタイムラグがある。最新の燃料費・市場価格よりも割高となる状態が続いてしまうのだ。

今後も値上がりする恐れのある電気代。では、電気代を少しでも安くしたい法人はどう対策すればいいのか。こうした法人の解決策の一つが、「市場連動型プランに切り替えて、電気を賢く使う取り組み」である。

参考:【最新】今後も電気代は値上げする!高い原因と法人ができる高騰対策を徹底解説!

市場連動型プランは市場価格に基づくシンプルな料金体系

使い方次第で、今よりも電気代を安くできる可能性がある

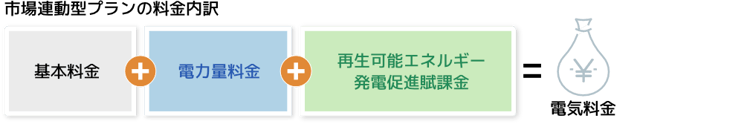

電気料金のプランには、先述した「一般的な料金プラン」に加えて「市場連動型プラン」というものがある。このプランの内訳は以下だ。

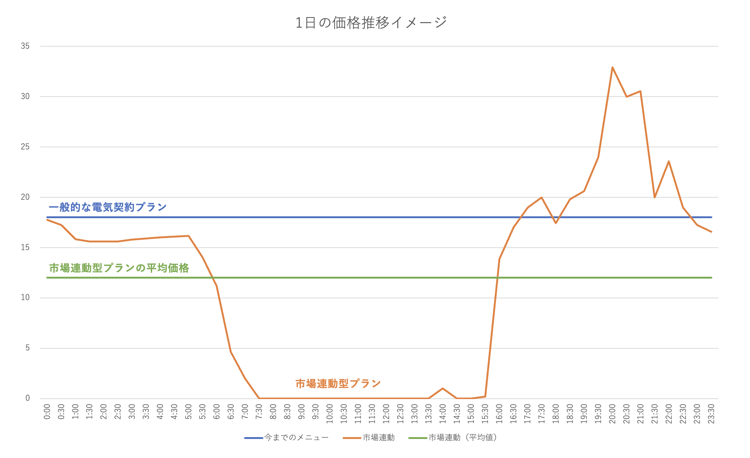

一般的な料金プランは複雑で不透明な部分が多い。しかし、市場連動型プランは市場価格に基づいて30分ごとに電力量料金、つまり電気代の単価が変動する仕組みだ。電気の仕入れ値に経費を上乗せしたものが電力量料金となる、シンプルな料金体系なのだ。

市場価格は「燃料費」「天候状況」「電力の需給状況」などの条件をもとに決まる。市場価格には燃料費が含まれているため、このプランには市場価格調整単価や燃料費調整額はない。

もし晴れて太陽光発電の導入量が増えたり、需給に余裕が出たりすれば、市場価格は0.01円/kWhになることもある。事実、2023年に入ってからは、下図のように平日でも市場価格が0.01円/kWhをつける時間帯が増えている。

(出典:JEPX「2023年3月9日のスポット価格」)

(出典:JEPX「2023年3月9日のスポット価格」)

もし市場価格が0.01円/kWhになった場合、市場連動型プランは電力量料金がタイムリーに安くなる。一方、市場価格調整単価はマイナス調整の反映にタイムラグがあり、固定の電力量料金から多少割引が行われる程度で、市場連動型プランほど下落メリットは大きくない。

市場価格は夏冬のように電気の需要が増える時期や、夜間など太陽光発電ができない時間帯は高値をつける場合がある。そのため市場価格高騰時、市場連動型プランが一般的な料金プランよりも高くなるリスクは当然考えられる。

しかし、太陽光発電の導入量が増加しているため、近年は昼間の市場価格が0.01円/kWhをつけるケースが増えてきている。特に、九州エリアでは市場価格が0.01円/kWhの時間が2023年度は年1,174時間となり、年間の総時間数(8,760時間)の約13%に達しているのだ(下図参照)。

| 市場価格が0.01円/kWhをつけた時間数 | |||||||||

| 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | |

|

2018年

|

0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |

|

2019年

|

0 | 0 | 0 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 78.5 | 186.5 |

|

2020年

|

22.5 | 26 | 13 | 208.5 | 208.5 | 208.5 | 215.5 | 220 | 476.5 |

|

2021年

|

84.5 | 84.5 | 34 | 108.5 | 108.5 | 108.5 | 114 | 114 | 702 |

|

2022年

|

370 | 556 | 113 | 267.5 | 293 | 292 | 293 | 293 | 880 |

|

2023年

|

367.5 | 352.5 | 176 | 464 | 642.5 | 648 | 659 | 717 | 1174 |

さらに市場連動型プランでは、蓄電池を導入して安い時間帯の電気を蓄えるなど、賢く電気を使えば電気代を下げられる可能性がある。以下は市場価格が0.01円/kWhをつけた際の、2つのプランの価格イメージ図である。

市場連動型プランは、市場価格に経費が上乗せされるケースが多いため、電力会社がいきなり固定単価を引き上げたり、突然倒産・撤退したりするリスクはほとんどない。

今回の市場価格調整単価の新設のように、JEPXの市場価格に連動した料金体系はスタンダードになりつつある。電気代を安くしたい法人は、市場連動型プランを提供する電力会社との契約を検討するのも1つの手だろう。一度、見積もりをとって比較することをおすすめする。

参考:電気の市場連動型プランとは?電気代高騰を防げる?特徴とメリット・デメリットをわかりやすく解説

今後は自社に合った電力プランを選ぶことが大切

ここまで市場価格調整単価について解説し、市場価格調整項を含む大手電力は今後も電気代が上がる可能性が高いこと、そうしたリスクを軽減できる「市場連動型プラン」があることを説明した。

市場連動型プランに興味がある法人はぜひ「しろくま電力の市場連動型プランページ」を参照いただきたい。しかし、市場連動型プランには当然デメリットや向き不向きもあるため、必ずしも全ての会社にとって最適というわけではない。法人にとって大切なのは、自社に合った電力プランを選び、電気代のコストパフォーマンスを高めることだ。

例えば、

|

など、法人によって選ぶべき電力プランは異なるのである。

現在、大手電力あるいは新電力が提供する「法人向け電力プラン」を契約中の法人が多いのではないだろうか。実はこのプラン、法人によって多少単価に違いがあるものの、基本的にはどの法人に対しても電気代の仕組みは同じである。

「大手電力=安心」というイメージがあったり、現状から電力プランを見直すのは怖い、と感じるかもしれない。だがこれからは「自社にあった電力プランを選んで効率よく電気代を下げていく」取り組みが非常に重要なのである。

電力会社によっては「プランを会社ごとにカスタマイズできる」「適切な電力プランを提案してくれる」会社もあるため、電力会社選びが面倒な場合は、こうした法人から見積もりをとるのも一つの手だろう。

<業界トップクラスのプラン数!電気代を45%削減した例も>

御社に最適なプランで電気代・CO2を削減しよう

しろくま電力では、高圧・特別高圧の電力を使用する法人向けに電力プランを提供している。

しろくま電力の強みは「電気代の安さ」と「業界トップクラスのプラン数」だ。

電気代が大手電力より安いのはもちろん、「電気代をとにかく安くしたいから市場連動型プラン」「価格の安定性も重視したいから燃調リンクプラン」など、ニーズに合わせて電力プランを選ぶことができる。中には電気代を45%(1.5億円)削減したプランもある。プランをカスタマイズし、御社だけの電力プランを作ることも可能だ。

以下はしろくま電力を導入する主な企業・自治体である。

しろくま電力は、入札制(価格が安い場合に導入が決まる)を実施する数多くの自治体に対しても電力供給を行っている。多くの法人からも低価格であることが好評で、契約更新率は92%を超えた。

また、しろくま電力の電気は全てCO2を一切排出しない実質再生可能エネルギーだ。電気を切り替えるだけで御社のCO2削減量を減らすことができる。

見積もりは「複数のプランの電気代の提示」や「現在の契約先との電気代・CO2削減量の比較」にも対応している。「どれがいいかわからない」法人にはこちらからプランを提案することも可能だ。

見積もりだけでなく「プランについて説明してほしい」「なぜ安いのか、本当に倒産しないか知りたい」といった面談も行っている。切り替えを検討中でなくとも、気軽にお問い合わせいただきたい。

基本料金0円!しろくまプランで電気代をもっと安くしよう

しろくま電力では、家庭・低圧法人を対象とした電力プラン「しろくまプラン」を提供している。

このプランの特徴は「基本料金が0円」であること。それ以外の単価も、以下のように大手電力会社より安いケースがほとんどのため、電力を切り替えるだけで、節電をしなくても電気代を安くできる可能性が非常に高い。

※ここに別途、大手電力は「燃料費調整額」「再エネ賦課金」が、

※ここに別途、大手電力は「燃料費調整額」「再エネ賦課金」が、

しろくまプランは「電源調達調整費」「再エネ賦課金」が発生します。

また「しろくまプラン」は電気代が安いだけでなく、発電の際にCO2を排出しない実質再生可能エネルギーである。切り替えるだけで、地球温暖化の防止に貢献することが可能だ。

環境にも家計にもやさしい「しろくまプラン」への切り替えをお考えの方は「しろくまプランお申し込みページ」または以下のバナーからお申し込みを。

またしろくま電力では、電気料金の高騰に悩む法人(高圧・特別高圧)に向けて、昼間の電気使用量が多いほどお得になる電力プランを提供している。気になる方は、ぜひ「市場連動型しろくまプラン」をご覧いただきたい。

※実質再生可能エネルギーとは、電気に環境価値証書(CO2を出さないという証明書)を組み合わせたもののこと。