【2026年最新】北海道電力の法人向け電気料金値上げをわかりやすく解説!市場価格調整単価とは?電気代を安くする方法も紹介

※この記事は2025年4月24日に最新の情報に更新されました。

※この記事は2025年4月24日に最新の情報に更新されました。

北海道電力は2023年4月より法人向けの電気料金を、2023年6月より家庭向けの電気料金を値上げしている。

そこでこの記事では、法人と一般家庭の方に向けて、北海道電力の電気料金値上げに関する最新情報を紹介。法人向けに新設される市場価格調整単価や、電気代を安くするためにすべき対策を解説する。

関連記事:【最新】電気代の値上げを徹底解説!現状と推移、高い理由、今後の見通し、電気料金を安くする方法とは?

関連記事:【最新】電気代を値上げする電力会社一覧!電気料金はどれくらい高くなる?

2023年4月より、北海道電力は高圧・特別高圧の電気代を大幅に値上げ

2022年12月22日、北海道電力は高圧・特別高圧の電気料金の値上げを発表した。北海道電力の発表によると、2020年度の経常利益は411億円、2021年度は138億円と黒字だったが、燃料費高騰の煽りを受けて経営状態が悪化。2022年度の経常利益はマイナス700億円程度の赤字となる見込みだ。赤字転落は9年ぶりで、過去3番目の大きさとなる。

自己資本比率も低下しており、2021年度は13.7%だったが、2022年度は10%を下回る見込みだ。そこで今回、18.5〜19.3%の大幅値上げに踏み切ることとなった。

北海道電力が提供する料金プランの内訳は以下だ。

2023年4月以降、北海道電力は「基本料金・電力量料金の値上げ」「燃料費調整額の算出方法」を行う。それぞれについて、詳しく解説していく。

関連記事:【図解】再エネ賦課金とは?仕組みと値上げが続く理由、今後の予想をわかりやすく解説!

関連記事:電気代高騰を徹底解説!原因と推移、今後の予想、法人がすべき値上げ対策とは?

①基本料金・電力量料金の値上げ

2023年4月以降、基本料金と電力量料金は以下のように値上がりする。

| 基本料金 | 電力量料金 | |

| 高圧 | +528.0円/kW | +5.12円/kWh |

| 特別高圧 | +528.0円/kW | +4.97円/kWh |

(北海道電力「電気料金の見直しについて」をもとに弊社作成)

例えば920kWの高圧電力の場合、これまでの電気代は1,149万円だったが、値上げ後は1,361万円(+18.5%)となることが予想される。4,100kWの特別高圧は、3,592万円から4,285万円(+19.3%)へと値上がりする見込みだ。

託送料金の値上げが決定で基本料金・電力量料金がさらに値上げへ

また2023年4月以降、全国で託送料金(送電線の使用料)の見直しが行われる。北海道電力の発表によると、上記の基本料金・電力量料金の値上げ額に加えて、さらに下記金額が加算されるため要注意だ。これは家庭・法人に関係なく加算される。

| 基本料金 | 電力量料金 | |

| 高圧 | +149.6円/kW | +0.14円/kWh |

| 特別高圧 | +71.5円/kW | -0.31円/kWh |

(北海道電力「託送料金単価表」)

託送料金や新制度であるレベニューキャップ制度のわかりやすい解説は「託送料金が値上げ!レベニューキャップ制度で今後も電気代の高騰が続く?」で行っている。

上記の値上げ額をまとめると、北海道電力の電気代は、2023年4月より下記分だけ値上がりする。

| 基本料金 | 電力量料金 | |

| 高圧 | +677.6円/kW | +5.26円/kWh |

| 特別高圧 | +599.5円/kW | +4.66円/kWh |

関連記事:電気代を安くしたい法人がすべき電力会社の選び方とは?対策と注意点をわかりやすく解説!

関連記事:電気代は安くできる!内訳と計算方法、基本料金の下げ方、法人がすべき対策を解説!

②燃料費調整額の値上げ

燃料費調整額とは、月々の燃料費の変動分を電気代に反映したものをさす。燃料費が高騰している場合、燃料費調整額はプラスになり、電気代が高くなる。一方、燃料費が下がるとマイナスとなり、電気代は安くなる仕組みだ。

これまで燃料費調整額は「燃料費調整単価×電気使用量」で算出できた。2023年4月以降は以下のように変更される。

今回、北海道電力が行う変更は「燃料費調整単価の算出条件の変更」「市場価格調整単価の新設」の2つだ。それぞれ詳しく見ていく。

関連記事:【図解】電気代を左右する燃料費調整額とは?仕組みや今後の見通しをわかりやすく解説

②ー1 燃料費調整単価の算出条件の変更

燃料費調整単価の算出方法は以下だ。

燃料費調整単価=(「平均燃料価格」ー「基準燃料価格」)÷1000(×基準単価)

平均燃料価格は、過去3ヶ月分の燃料費の平均価格だ。基準燃料価格は北海道電力が定めた燃料費の見込み価格をさす。平均燃料価格が1klあたり1,000円変動した場合、北海道電力が定めた基準燃料単価も含めて計算する。

基準燃料価格は「各化石燃料の価格 × 燃料構成比」によって決定する。今回、この構成比が見直されることとなった。

現在、原油・LNG(液化天然ガス)・石炭の構成比は47.0%:0%:78.8%で、原油と石炭のみで構成されている。(構成比は省エネ法で定められた原油換算係数をかけたうえで算出する。係数は燃料ごとに異なるため、合計が100%を超えることがある)。

変更後の構成比は19.5%:8.3%:100.8%となる。LNGと石炭の使用量が増加していることから、それらに重きを置く。

また、基準燃料価格が37,200円/klから89,500円/klに引き上げられる。さらに基準単価は、⾼圧が0.189円/kWh から0.188円/kWh、特別⾼圧が0.184円/kWhから0.183円/kWhとなる。

この変更で燃料費調整単価は多少下がることが期待される。しかし「市場価格調整単価」が新設されるため、合計すると燃料費調整額は上がる可能性が高い。

②ー2 市場価格調整単価の新設

北海道電力は、電気のうち約12%をJEPX(卸電力取引所)から購入したもので賄っている。JEPXが販売する電気の価格を市場価格というが、この市場価格は30分ごとに変動する仕組みだ。

これまでは電気代の中に市場価格の変動分が反映されていなかったが、今回の改定によりその価格を反映した「市場価格調整単価」が新設される。市場価格調整単価の算出方法は下記だ。

市場価格調整項 =(平均市場価格 − 基準市場価格)× 調整係数

平均市場価格は市場価格の3ヶ月間の平均値をもとに決定し、毎月変動する。基準市場価格は市場価格の変動分を反映したもので、北海道電力は23.94円/kWhと設定している。市場価格が23.94円/kWhを上回った場合はその分がプラスされ、下回る場合はマイナスされる仕組みだ。

調整係数は北海道電力が供給する電気のうちJEPXから調達している割合などを反映したもので、高圧が0.229、特別高圧が0.223である。

2023年4月より、燃料費調整額の計算方法は(燃料費調整単価+市場価格調整項)× 電力量となるので要注意だ。

関連記事:「市場価格調整単価」とは?電気代がまた上がる?仕組みと対策をわかりやすく解説

関連記事:【図解】JEPXとは?取引の仕組みや市場価格の推移をわかりやすく解説!

関連記事:【図解】電力自由化とは?仕組みやメリット・デメリットをわかりやすく解説

北海道電力の電気料金は今後も突然値上がりする可能性がある

今回、北海道電力が高圧・特別高圧の電気料金値上げに踏み切った主な原因は燃料費高騰だ。

燃料費の推移については「電気代はどれくらい値上げした?推移と今後の予想、法人がすべき対策を解説!」で解説しているが、燃料費は2020年以降高騰が続いており、この2年間で石油と天然ガスが約5倍、石炭は約8倍に値上がりした。

燃料費高騰の主な要因はロシア・ウクライナ問題だが、2025年現在も解決の見通しはついていない。「【最新】電気代は今後も高騰する!企業がしたい値上げ対策とは?」で詳しく解説しているが、今後も燃料費の高騰が続く可能性は十分に考えられる。

電気代を値上げしたとしても、それ以上に燃料費が上がるなどして収益が改善できない場合、さらに電気代が値上がりする可能性は高いといえるだろう。

今後、北海道エリアの最終保障供給料金も値上がりする

電力会社との契約が決まらない場合に契約できるのが最終保障供給だ(詳しい解説は「最終保障供給とは?2022年9月から大幅値上げ!概要と特徴、高騰対策を解説!」)。だが2022年9月1日より、最終保障供給の電気代が見直されており、値上げしているため要注意だ。

これまで、最終保障供給の電気代は「各エリアの大手電力会社標準プランの1.2倍」だった。しかし現在は最低料金を「最終保障供給料金(各エリアの大手電力会社標準プランの1.2倍)」とし、JEPXの市場価格がそれを上回った場合には、補正項(追加料金)がプラスされる仕組みとなっている(下図参照)。

今回、北海道電力が標準プランの値上げを実施するため、最低料金も底上げされることとなる。2022年9月1日以降、最終保障供給は大幅に値上げしており、2023年4月以降はさらに高騰しているのだ。

最終保障供給の契約を検討していた法人は、電力会社との契約を検討した方が電気代が安くなる可能性があるだろう。しかし、一般的な料金プランは値上がりが続いており、更なる値上げのリスクもある。

市場連動型プランなら電気代高騰リスクを軽減できる

電力契約には、北海道電力が提供する一般的な契約プランに加えて、市場連動型プランというものがある。

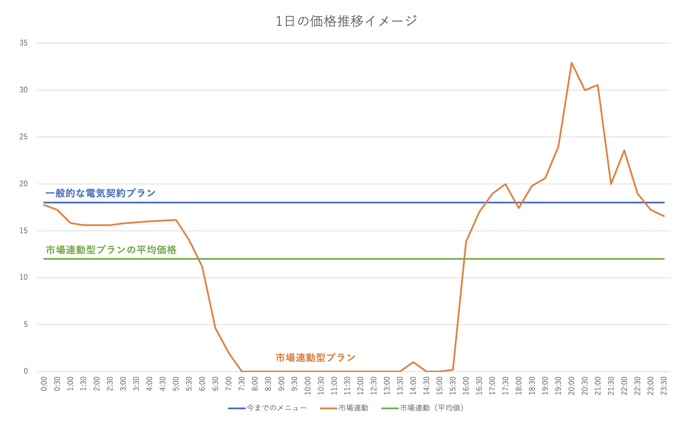

冒頭で説明した一般的な料金プランは、いつ使用しても電気料金が同じだ。電気料金を安くしたい場合、節電して電気の使用量を減らすか、電気代が下がるのを待つしかない。

一方で市場連動型プランは、市場価格に経費を上乗せした価格が電力量料金になる。市場価格の変動に合わせて、電力量料金の単価が30分ごとに変わるのだ。市場価格が下がっても一般的なプランの電気料金は変動しないが、市場型連動プランは変動するのである。

市場価格は0.01円/kWになることもあるため、市場連動型プランは条件が揃えば電気料金を大幅に削減できる。昨今は特に太陽光発電でできた電気が市場に増えていて、それらは発電に燃料を使わないため市場価格を安くしている。以下のように、市場価格が0.01円/kWhとなる時間数は年々増えているのだ。

| 市場価格が0.01円/kWhをつけた時間数 | |||||||||

| 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | |

|

2018年

|

0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |

|

2019年

|

0 | 0 | 0 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 78.5 | 186.5 |

|

2020年

|

22.5 | 26 | 13 | 208.5 | 208.5 | 208.5 | 215.5 | 220 | 476.5 |

|

2021年

|

84.5 | 84.5 | 34 | 108.5 | 108.5 | 108.5 | 114 | 114 | 702 |

|

2022年

|

370 | 556 | 113 | 267.5 | 293 | 292 | 293 | 293 | 880 |

|

2023年

|

367.5 | 352.5 | 176 | 464 | 642.5 | 648 | 659 | 717 | 1174 |

上図は弊社電力事業部の担当者が計測した、市場価格が0.01円/kWhとなった時間数の推移だ。

全国的に再生可能エネルギーが増加したことで、最安値をつける時間が増えている。特に2023年度の九州エリアでは、年間1,174時間、年間の総時間数(8,760時間)の約13%が0.01円/kWhとなった。

市場連動型プランでは、昼間の電気代が安くなる傾向にあるため、日中に稼働が多い工場やオフィスなどでは、電気代を下げられる可能性が高いのだ。以下は市場価格が0.01円/kWhをつけた際の、2つのプランの価格イメージ図だ。

関連記事:【図解】市場連動型プランとは?最終保障供給より安い?メリットデメリットをわかりやすく解説!

関連記事:【図解】JEPXとは?取引の仕組みや市場価格の推移をわかりやすく解説!

関連記事:【図解】新電力とは?仕組みやメリット・デメリットをわかりやすく解説!

今後は自社に合った電力プランを選ぶことが大切

ここまで北海道電力の電気代値上げ情報を解説し、北海道電力は今後も電気代が上がる可能性が高いこと、そうしたリスクを軽減できる「市場連動型プラン」があることを説明した。

市場連動型プランに興味がある法人はぜひ「しろくま電力の市場連動型プランページ」を参照いただきたい。しかし、市場連動型プランには当然デメリットや向き不向きもあるため、必ずしも全ての会社にとって最適というわけではない。法人にとって大切なのは、自社に合った電力プランを選び、電気代のコストパフォーマンスを高めることだ。

例えば、

|

など、法人によって選ぶべき電力プランは異なるのである。

現在、大手電力あるいは新電力が提供する「法人向け電力プラン」を契約中の法人が多いのではないだろうか。実はこのプラン、法人によって多少単価に違いがあるものの、基本的にはどの法人に対しても電気代の仕組みは同じである。

「大手電力=安心」というイメージがあったり、現状から電力プランを見直すのは怖い、と感じるかもしれない。だがこれからは「自社にあった電力プランを選んで効率よく電気代を下げていく」取り組みが非常に重要なのである。

電力会社によっては「プランを会社ごとにカスタマイズできる」「適切な電力プランを提案してくれる」会社もあるため、電力会社選びが面倒な場合は、こうした法人から見積もりをとるのも一つの手だろう。

<業界トップクラスのプラン数!電気代を45%削減した例も>

御社に最適なプランで電気代・CO2を削減しよう

しろくま電力では、高圧・特別高圧の電力を使用する法人向けに電力プランを提供している。

しろくま電力の強みは「電気代の安さ」と「業界トップクラスのプラン数」だ。

電気代が大手電力より安いのはもちろん、「電気代をとにかく安くしたいから市場連動型プラン」「価格の安定性も重視したいから燃調リンクプラン」など、ニーズに合わせて電力プランを選ぶことができる。中には電気代を45%(1.5億円)削減したプランもある。プランをカスタマイズし、御社だけの電力プランを作ることも可能だ。

以下はしろくま電力を導入する主な企業・自治体である。

しろくま電力は、入札制(価格が安い場合に導入が決まる)を実施する数多くの自治体に対しても電力供給を行っている。多くの法人からも低価格であることが好評で、契約更新率は92%を超えた。

また、しろくま電力の電気は全てCO2を一切排出しない実質再生可能エネルギーだ。電気を切り替えるだけで御社のCO2削減量を減らすことができる。

見積もりは「複数のプランの電気代の提示」や「現在の契約先との電気代・CO2削減量の比較」にも対応している。「どれがいいかわからない」法人にはこちらからプランを提案することも可能だ。

見積もりだけでなく「プランについて説明してほしい」「なぜ安いのか、本当に倒産しないか知りたい」といった面談も行っている。切り替えを検討中でなくとも、気軽にお問い合わせいただきたい。