【2026年最新】四国電力の法人向け電気料金値上げをわかりやすく解説!電気代を安くする方法も紹介

※この記事は2025年4月24日に最新の情報に更新されました。

四国電力では2023年4月より法人向け(高圧・特別高圧)の電気代を、そして2023年6月より、低圧(家庭向け)の電気料金も値上げしている。

そこでこの記事では法人に向けて、四国電力の低圧・高圧・特別高圧の電気代値上げをわかりやすく解説。そして四国エリアの最終保障供給の危険性や、電気代を安くする方法を解説する。

※この記事は法人向けと個人向けの2部構成となっています。法人(高圧・特別高圧)の方はこのまま、一般家庭など個人(低圧)の方はこちらからお読みください。

関連記事:【2025年最新】電気代の推移と料金が高い原因、今後の見通し、法人ができる高騰対策とは

関連記事:【2025年最新】電気代を値上げする電力会社一覧!電気料金はどれくらい高くなる?

|

目次 2023年4月より四国電力の高圧・特別高圧の電気代が値上げへ |

<法人向け>2023年4月より四国電力の高圧・特別高圧の電気代が値上げへ

2022年12月5日、四国電力は高圧・特別高圧の電気代を値上げすることを発表した。燃料費高騰などで四国電力グループは苦戦を強いられており、2022年度の純利益はマイナス228億円となった。

2023年4月以降、四国電力は「基本料金、電力量料金の値上げ」「燃料費調整額の見直しによる値上げ」を行う。それぞれについて、詳しく解説していく。

①基本料金・電力量料金の値上げ

四国電力が提供する電気料金のプランの内訳は以下である。

このプランは一般的な料金体系だ。大手電力会社に加え、ほとんどの新電力がこの料金プランである。このプランは定額の基本料金があり、電力量料金・燃料費調整額・再エネ賦課金が電気の使用量に応じて加算され、月々の電気代となる。

2023年4月より、高圧・特別高圧の基本料金と電力量料金は以下のように値上がりする。

| 基本料金(円/kW) | 電力量料金(円/kWh) | |

| 高圧 | +118.80円 | +2.65円 |

| 特別高圧 | +30.80円 | +2.43円 |

(出典:四国電力株式会社「高圧・特別高圧の料金見直し後の新たな料金単価について(確定のお知らせ) 」)

上記は託送料金(送電線の使用料)の変動分も含めた金額である。託送料金や、2023年4月より実施されるレベニューキャップ制度(託送料金の値上げ)についての解説は「託送料金が値上げ!レベニューキャップ制度で今後も電気代の高騰が続く?」で行っている。

関連記事:電気代を安くしたい法人がすべき電力会社の選び方とは?対策と注意点をわかりやすく解説!

関連記事:電気代の内訳の見方と計算方法とは?電気代を安くする方法もわかりやすく解説!

②燃料費調整額の見直し

次に見直されるのが燃料費調整額である。見直し内容について触れる前に、燃料費調整額について簡単に説明する。

燃料費調整額とは、月々の燃料費の変動分を電気代に反映したものだ。「燃料費調整単価×電気使用量」で算出できる。そして燃料費調整単価は以下の数式で求められる。

燃料費調整単価=(「平均燃料価格」ー「基準燃料価格」)÷1000(×基準単価)

平均燃料価格とは、過去3ヶ月分の燃料費の平均価格のことだ。基準燃料価格は、各電力会社が定めた燃料費の見込み価格をさす。そして平均燃料価格が、原油換算で1klあたり1,000円変動した場合には、電力会社が定めた基準単価も含めて計算する。

燃料費調整単価がプラスの場合「実際の燃料価格の方が高い」ということで調整単価も上がる。つまり電気代が高くなる。一方でマイナスの場合は「燃料価格が安い」として調整単価はマイナスになり、電気代が安くなるのだ。

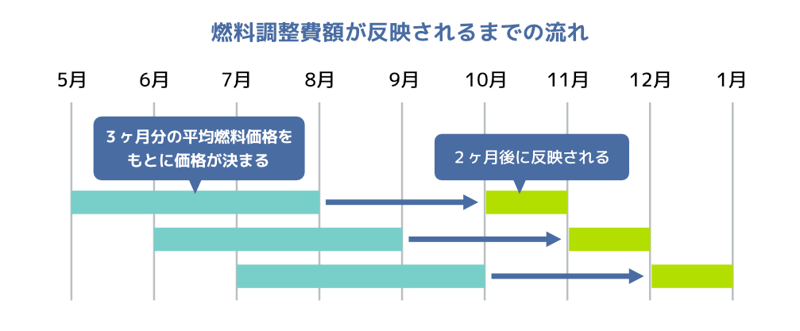

燃料費調整額が反映されるタイミングについても注意しておきたい。燃料費調整単価は過去3ヶ月分の平均燃料価格をもとに決まるが、電気料金に反映されるのは上図の通り2ヶ月後である。

現状、燃料費は高騰している。そのため「燃料費調整額がプラスになったが、それでも当月の燃料費の方が高かった」という事態が続いており、今回見直されることとなった。この基準燃料単価は、化石燃料の構成比によって決定する仕組みだ。今回、この燃料構成比が見直される。

これまで、LNG・石炭・原油の比率は約5.4%:約105.9%:約21.0%だった。今回の改訂では、約7.0%:約120.0%:約8.4%へと変更される(構成比は省エネ法で定められた原油換算係数をかけたうえで算出する。係数は燃料ごとに異なるため、合計が100%を超えることがある)。

この燃料比更新により、基準燃料価格が26,000円/kl(原油換算)から80,300円/klに引き上げられる。また基準単価は、高圧が0.188円/kWhから0.154円/kWh、特別高圧が高圧が0.183円/kWhから0.150円/kWhに変更となった。

基準燃料価格がプラスとなると悪いことのように思えるが、実際はそうではない。平均燃料価格が上がっている今、燃料費調整単価を安くするには基準燃料価格を上げる必要があるのだ。しかし、それでも燃料費高騰が続いているため、電気代は値上がりする見込みである。

四国電力の発表では、①と②を合計すると、法人の月々の電気代は約10%値上がりする見込みだ。

四国電力の電気代は今後も値上がりする可能性がある

今回、四国電力が値上げを行う主な理由は「燃料費の高騰」だ。これまでの燃料費の推移については「電気代が高いのはなぜ?」で解説しているが、2020年以降、燃料費は値上がりが続いてきた。

そして2022年以降は「ロシア・ウクライナ問題」や「急激な円安」により、燃料費は過去最高値を記録している。この2年間で、石油と天然ガスが約5倍、石炭は約8倍に値上がりしているのだ。

このロシア・ウクライナ問題と急激な円安は、解決の見通しがついていない。「電気代は今後も高騰する!企業ができる対策とは?」で今後の燃料費の推移を解説しているが、今後しばらくは燃料費の高騰が続く可能性がある。

そのため電気代を値上げしても、収益状況が改善されなければ、四国電力が再び値上げに踏み切る可能性も考えられるのだ。

関連記事:【2025年最新】電気代はどれくらい値上げした?推移と今後の予測、法人・家庭でできる電気料金の高騰対策を解説!

<法人向け>電気代値上げにより、四国エリアの最終保障供給も値上がりする

電力会社との契約が切れ、新たな契約先が見つからない場合に利用できる最終保障供給。この制度がある限り、電気が止まることはない。だが2022年9月1日より、最終保障供給の電気代が見直されている。

これまで、最終保障供給の電気代は「各エリアの大手電力会社標準プランの1.2倍」だった。しかし現在は最低料金を「最終保障供給料金(各エリアの大手電力会社標準プランの1.2倍)」とし、JEPXの市場価格がそれを上回った場合には、補正項(追加料金)がプラスされる仕組みとなっている(下図参照)。

今回、四国電力が値上げを実施するということは、この最低料金の部分が底上げされることになる。2023年4月以降、最終保障供給の料金が高くなるため注意が必要だ。

もし四国エリアで最終保障供給を契約している場合、今後の電気代高騰に備えて電力会社への乗り換えを検討する法人も多いのではないだろうか。しかし、一般的な電気料金プランでは、今後も突然高騰するリスクがある。

市場連動型プランなら、電気代高騰・倒産リスクを軽減できる

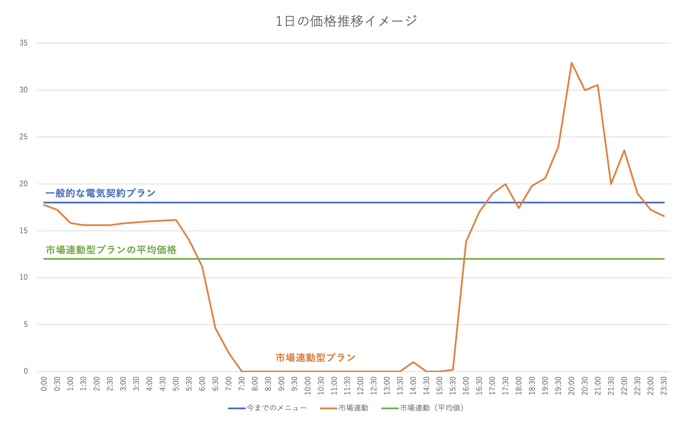

電力契約には、四国電力が提供する一般的な契約プランに加えて、市場連動型プランというものがある。

冒頭で説明した一般的な料金プランは、いつ使用しても電気料金が同じだ。電気料金を安くしたい場合、節電して電気の使用量を減らすか、電気代が下がるのを待つしかない。

一方で市場連動型プランは、市場価格に経費を上乗せした価格が電力量料金になる。市場価格の変動に合わせて、電力量料金の単価が30分ごとに変わるのだ。市場価格が下がっても一般的なプランの電気料金は変動しないが、市場型連動プランは変動するのである。

市場価格は0.01円/kWになることもあるため、市場連動型プランは条件が揃えば電気料金を大幅に削減できる。昨今は特に太陽光発電でできた電気が市場に増えていて、それらは発電に燃料を使わないため市場価格を安くしている。以下のように、市場価格が0.01円/kWhとなる時間数は年々増えているのだ。

| 市場価格が0.01円/kWhをつけた時間数 | |||||||||

| 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | |

|

2018年

|

0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |

|

2019年

|

0 | 0 | 0 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 78.5 | 186.5 |

|

2020年

|

22.5 | 26 | 13 | 208.5 | 208.5 | 208.5 | 215.5 | 220 | 476.5 |

|

2021年

|

84.5 | 84.5 | 34 | 108.5 | 108.5 | 108.5 | 114 | 114 | 702 |

|

2022年

|

370 | 556 | 113 | 267.5 | 293 | 292 | 293 | 293 | 880 |

|

2023年

|

367.5 | 352.5 | 176 | 464 | 642.5 | 648 | 659 | 717 | 1174 |

上図は弊社電力事業部の担当者が計測した、市場価格が0.01円/kWhとなった時間数の推移だ。

全国的に再生可能エネルギーが増加したことで、最安値をつける時間が増えている。特に2023年度の九州エリアでは、年間1,174時間、年間の総時間数(8,760時間)の約13%が0.01円/kWhとなった。

市場連動型プランでは、昼間の電気代が安くなる傾向にあるため、日中に稼働が多い工場やオフィスなどでは、電気代を下げられる可能性が高いのだ。以下は市場価格が0.01円/kWhをつけた際の、2つのプランの価格イメージ図だ。

関連記事:電気の市場連動型プランとは?電気代高騰を防げる?特徴とメリット・デメリットをわかりやすく解説

関連記事:【図解】JEPXとは?取引の仕組みや市場価格の推移をわかりやすく解説!

関連記事:【図解】新電力とは?仕組みやメリット・デメリットをわかりやすく解説!

今後は自社に合った電力プランを選ぶことが大切

ここまで北海道電力の電気代値上げ情報を解説し、北海道電力は今後も電気代が上がる可能性が高いこと、そうしたリスクを軽減できる「市場連動型プラン」があることを説明した。

市場連動型プランに興味がある法人はぜひ「しろくま電力の市場連動型プランページ」を参照いただきたい。しかし、市場連動型プランには当然デメリットや向き不向きもあるため、必ずしも全ての会社にとって最適というわけではない。法人にとって大切なのは、自社に合った電力プランを選び、電気代のコストパフォーマンスを高めることだ。

例えば、

|

など、法人によって選ぶべき電力プランは異なるのである。

現在、大手電力あるいは新電力が提供する「法人向け電力プラン」を契約中の法人が多いのではないだろうか。実はこのプラン、法人によって多少単価に違いがあるものの、基本的にはどの法人に対しても電気代の仕組みは同じである。

「大手電力=安心」というイメージがあったり、現状から電力プランを見直すのは怖い、と感じるかもしれない。だがこれからは「自社にあった電力プランを選んで効率よく電気代を下げていく」取り組みが非常に重要なのである。

電力会社によっては「プランを会社ごとにカスタマイズできる」「適切な電力プランを提案してくれる」会社もあるため、電力会社選びが面倒な場合は、こうした法人から見積もりをとるのも一つの手だろう。

<業界トップクラスのプラン数!電気代を45%削減した例も>

御社に最適なプランで電気代・CO2を削減しよう

しろくま電力では、高圧・特別高圧の電力を使用する法人向けに電力プランを提供している。しろくま電力の強みは「電気代の安さ」と「業界トップクラスのプラン数」だ。

電気代が大手電力より安いのはもちろん、「電気代をとにかく安くしたいから市場連動型プラン」「価格の安定性も重視したいから燃調リンクプラン」など、ニーズに合わせて電力プランを選ぶことができる。中には電気代を45%(1.5億円)削減したプランもある。プランをカスタマイズし、御社だけの電力プランを作ることも可能だ。

以下はしろくま電力を導入する主な企業・自治体である。

しろくま電力は、入札制(価格が安い場合に導入が決まる)を実施する数多くの自治体に対しても電力供給を行っている。多くの法人からも低価格であることが好評で、契約更新率は92%を超えた。

また、しろくま電力の電気は全てCO2を一切排出しない実質再生可能エネルギーだ。電気を切り替えるだけで御社のCO2削減量を減らすことができる。

見積もりは「複数のプランの電気代の提示」や「現在の契約先との電気代・CO2削減量の比較」にも対応している。「どれがいいかわからない」法人にはこちらからプランを提案することも可能だ。

見積もりだけでなく「プランについて説明してほしい」「なぜ安いのか、本当に倒産しないか知りたい」といった面談も行っている。切り替えを検討中でなくとも、気軽にお問い合わせいただきたい。

<一般家庭・個人の方向け>

四国電力の電気料金値上げをわかりやすく解説!電気代を安くする方法も紹介

前半部分では、法人の電気代値上げに関する解説を行ってきました。

後半部分では、一般家庭の方を対象に、2023年6月より実施された電気料金値上げについて、解説を行っていきます。

※この記事は法人向けと個人向けの2部構成となっています。一般家庭など個人(低圧)の方はこのまま、法人(高圧・特別高圧)の方はこちらからお読みください。

関連記事:【2025年最新】電気代を値上げする電力会社一覧!電気料金はどれくらい高くなる?

|

目次 ・<家庭向け>2023年6月1日より、電気料金が約28.74%の値上げへ ・なぜ四国電力は電気代を値上げしたのか? |

<家庭向け>2023年6月1日より、電気料金が約28.74%の値上げへ

2023年5月19日、経済産業省は四国電力の電気料金の値上げを認可したことを発表しました。経済産業省の発表によると、四国電力は2023年6月1日より家庭用の電気料金(規制料金)を、平均28.74%値上げします。

(出典:四国電力「特定小売料金(規制料金)値上げ認可の概要について」)

(出典:四国電力「特定小売料金(規制料金)値上げ認可の概要について」)

規制料金プランとは、電力自由化以前に設定されていた電力プランのことを指します。

今回、値上げの対象となるのは以下のプランです。

|

従量電灯A、従量電灯B、低圧電力、定額電灯、公衆街路灯A、公衆街路灯B、公衆街路灯C 臨時電灯A、臨時電灯B、臨時電灯C、臨時電力、農事用電力、脱穀調整用電力 |

四国電力の試算では、標準的な家庭(月間260kWh使用)の場合、電気料金は7,382円から9,537円と、2,155円(約29.2%)も値上がりする見込みです。しかしこれはあくまでも概算であり、電気の使用状況によっては電気代はそれ以上になる可能性があります。

2024年5月以降、電気代の補助金制度が縮小するため、電気代はさらに上がっていく可能性が高いです。

関連記事:無料でできる!電気代を安くする方法を徹底解説!2025年でも電気料金は安くできる!

関連記事:【2025年最新】電気代を値上げする電力会社一覧!電気料金はどれくらい高くなる?

自由料金プランは燃料費調整額の上限が撤廃されている

2023年6月より値上がりしているのは規制料金プランです。しかし自由料金プラン(電力自由化以降にできた電力プラン)に関しては、2023年5月より燃料費調整額の上限が撤廃されています。

燃料費調整額とは、化石燃料費の変動分を1kWhあたりの単価に落とし込んだものです。燃料費が平均より高ければ電気代に上乗せされ、低ければ電気代から割引されますが、2022年以降は大幅なプラスが続いています。2022年は燃料費が過去最高値となり、上限に達することが増えたため、上限が撤廃されることとなりました。

対象となる自由料金プランは以下です。

|

<2022年11月より燃調費の上限が撤廃された電力プラン> おトクeプラン、スマイルAPプラン、でんか引渡しプラン、ビジネススタンダードプラン、低圧スタンダードプラン <2023年5月より燃調費の上限が撤廃された電力プラン> でんかeプラン・でんかeマンションプラン、時間帯別eプラン、ホリデーeプラン季節別時間帯別電灯、時間帯別電灯、ピークシフト型時間帯別電灯、スマートeプラン(タイプL、タイプH、タイプL、タイプH+)、深夜電力A、深夜電力B、第2深夜電力 |

2022年11月の燃料費調整額を見ると、規制料金プランの単価は9.05円/kWhでしたが、自由料金プランの単価は11.6円/kWhとなっています。仮に四人家族で500kWhの電力を消費していると考えると、月々の電気代が1,500円近く上がっているのです。

なぜ四国電力は電気代を値上げしたのか?

それでは、なぜ四国電力は電気代を値上げしているのでしょうか?

その答えは、四国電力の決算にあります。四国電力の発表によると、2022年度の純利益はマイナス228億円となったことが明らかになりました。2021年度はマイナス62億円で、この1年間だけでも赤字が166億円も増えているのです。

それでは、なぜ四国電力は大赤字となったのでしょうか?

この1番の原因が、化石燃料(石炭や石油、天然ガス)の価格が高騰したからです。四国電力は火力発電でほとんどの電気を作っていて、その際に使用する燃料はほぼ全てを輸入に頼っています。

今回、ロシア・ウクライナ問題による国際的な燃料供給不足や、急激な円安の進行によって燃料費が大幅に高騰。電気をつくるコストが売上を大きく上回る状況が続いたことで、四国電力は赤字となりました。その赤字分を補填するために、大幅な値上げが行われているのです。

関連記事:【最新】電気代はなぜ高い?電気料金の平均と高騰する理由、値上げ対策を解説

関連記事:【2025年】電気代はどれくらい値上げした?推移と今後の予測、法人・家庭でできる電気料金の高騰対策を解説!

四国電力の電気代は今後も値上がりする可能性がある

ここまで、四国電力が値上げをした理由は「燃料費高騰によって収益が悪化したから」ということを説明しました。

この化石燃料費ですが、2023年に入って下がりつつあります。そのため、電気代が下がることを期待したいのですが、実はそうなるどころか、また電気代が上がる可能性があります。

なぜ電気代が今後も上がる可能性があるのか。それは、燃料費高騰の主な原因であるロシア・ウクライナ問題が解決する見通しがついていないからです。下記の関連記事にて、今後の燃料費の推移を解説していますが、燃料費は2020年以前の価格に戻るとは考えにくいといえます。

そのため、今後も四国電力EPの電気代が値上がりする可能性は十分に考えられます。

実際に、東北電力は2022年11月に法人向けの電気代を値上げしましたが、2023年4月にもう一度値上げを実施しています。四国電力でも、同様の動きが起こる可能性があるのです。

関連記事:【最新】今後も電気代は値上げする!高い原因と法人ができる高騰対策を徹底解説!燃料費や再エネ賦課金はどうなる

関連記事:【2025年最新】世帯別・季節別・地域別の電気代平均は?電気料金の下げ方・節電方法もわかりやすく解説

関連記事:【2025年最新】一人暮らしの電気代の平均はいくら?高い原因や節約方法を紹介!

関連記事:【2025年最新】二人暮らしの電気代の平均はいくら?節約術や2人の光熱費の平均もわかりやすく解説!

節約したい方必見!電気代を安くする方法を5つ紹介

ここまで四国電力では今後も電気代が上がる可能性があることを解説しました。それでは最後に、電気代を安くする方法を5つ紹介します。

電気代を安くする方法①:契約アンペア数を見直す

1つ目の方法が、契約アンペア数の見直しです。アンペア制を設けている電力会社の場合、契約容量を見直せば基本料金が下がり、電気代を安くできます。

基本料金とは電気の使用量に関係なく、毎月定額で発生する料金のことです。電気代は基本的に、以下のように4つの要素から成り立っています。この取り組みでは、そのうちの一つである「基本料金」が安くできるのです。

例えば東京電力で考えると、40Aから30Aにすれば月々の電気代が296.24円、20Aにすれば590.48円も安くなります。

ただし、契約アンペア数を低く設定しすぎると、ブレーカーが落ちやすくなってしまいます。変更後は1年間数字が変更できない電力会社も多いため、この点には注意しておきましょう。

上図は家電ごとの一般的なアンペア数です。同時に使用することの多い家電のアンペア数を把握した上で、最低限余裕のあるアンペア数へと変更することをおすすめします。例えば一番家電を使う際の合計アンペアが26Aの場合、30Aで契約すると停電の心配をせずに済みます。

関連記事:電気代の基本料金とは?仕組みと種類、電気料金を安くする方法をわかりやすく解説

電気代を安くする方法②:支払い方法を口座振替にする

電気代を下げる2つ目の方法が、支払い方法の変更です。電力会社によっては、口座振替に変更することで電気代が年間数百円ほど安くなる場合があります。

ただし、電力会社によってはクレジットカードでしか支払えないケースもあるので注意しましょう。またポイント還元率によっては、クレジットカード支払いの方が節約につながる場合もあるため、どちらの方がお得なのか、まずは計算してみるといいでしょう。

電気代を安くする方法③:節電を徹底して行う

3つ目が節電の徹底です。使用電力の多い家電の使い方を見直し、消費電力量を減らせば、それだけ電気代を安くすることができるのです。

ここからは、各家電の節電方法と、それによって得られる節電効果について説明していきます。

エアコン(冷房・暖房)の節電方法とは?

使用電力の約14.7%と、電気代に占める割合が最も多いのがエアコンです。エアコンは温度調整を行うタイミングで多くの電気を消費するため、以下の取り組みによって電気代を節約できます。

・夏の場合、冷房を1度あげる⇨約13%の節電

・冬の場合、暖房を1度下げる⇨約10%の節電

環境省によると、エアコンの適温は夏が28度、冬が20度です。またオンオフにするタイミングでも多くの電気を消費するため、こまめにオンオフせず、常につけっぱなしにしたほうが逆に節電になるケースもあります。

またフィルターが汚れていると余分な電気を使用するため、こまめに洗うことをおすすめします。ダイキンの調査では、3年分のホコリが溜まったフィルターを洗って使用した場合、消費電力量を約5割削減できたことが明らかになりました。月に一度掃除すれば、無駄な電気の消費を防ぐことができるのです。

冷蔵庫の節電方法とは?

24時間365日稼働する冷蔵庫。経済産業省の調査では、家の電気代の約14.2%を占めることがわかっています。白物家電メーカーの団体であるJEMA(日本電機工業会)によると、冷蔵庫は以下の方法で節電すれば、電気代を大幅に安くできることが可能です。

・冷蔵庫の開閉回数を減らす⇨約12%の節電

・冷蔵庫の開閉時間を減らす⇨約5%の節電

・冷蔵庫を壁から少し離す⇨約5%の節電

冷蔵庫を壁から離せば、冷蔵庫内の食品などから奪った熱を放出しやすくなり、その分のエネルギーを節約できるのです。また「冷蔵庫内に食品を詰め込みすぎない(7割程度にする)」「直射日光の当たらない場所に設置する」などの取り組みをすれば、さらに効率よく電気を使用できるようになります。

また料理を冷やす際は、温かいまま入れると冷蔵庫内の温度が上がってしまいます。最低でも「ぬるい」レベルまで冷ましてから入れるようにしましょう。

照明機器の節電方法とは?

生活する上で欠かすことができない照明機器。家庭の電気料金の約13.5%を占めていますが、この照明機器も節電によって大幅に電気代を安くできます。

・蛍光灯や白熱電球からLEDに変える⇨約80%の節電

・こまめに電源をオフにする⇨約5%の節電

電気をつけっぱなしにしない、こまめに電気をオフにするのも大切ですが、それよりも照明をLEDに変える方が効果的です。LEDは寿命も長いため、電球代の節約にもなります。

テレビの節電方法とは?

家庭における電力消費量の約10%を占めるテレビ。つけっぱなしや「ながら見」をやめるだけで、約2%の節電効果が期待できます。画面を少し暗くするだけでも節電効果が見込めますよ。

旅行や帰省、出張などで長期間自宅を留守にする場合は、テレビの主電源をオフにする、またはコンセントを抜けばその分だけ電力使用量を減らすことが可能です。しかし主電源を切ると、予約録画できないケースもあるので注意しましょう。

洗濯機・洗濯乾燥機の節電方法とは?

家電の中でも特に消費電力が大きい洗濯機、洗濯乾燥機。例えばPanasonic社が販売しているドラム式洗濯乾燥機の場合、毎日使用すると電気代が2,370円になることがわかっています。

洗濯機・洗濯乾燥機を毎日使用する場合、すすぎを2回から1回に減らすことで約17.5%も節電でき、年間で約5,000円も電気代を安くすることが可能です。さらに、フィルターをこまめに掃除することで効率よく運転できるようになります。

電気代を安くする方法④:省エネ家電に買い替える

電気代を下げる4つ目の方法が家電の買い替えです。環境省によると、電化製品は年々省エネ性能が上がっていることがわかっています。

例えば、2019年製の冷蔵庫は、2009年のものと比較すると年間消費電力量を約40〜47%もカットすることが可能です。エアコンはこの10年間で約17%も節電でき、テレビは約42%も節電できることがわかっています。

また、家電の買い替えはコストが発生しますが、東京都世田谷区や愛知県一宮市など自治体によっては省エネ家電の買替に活用できる補助金制度を実施しているケースもあります。

環境省の比較サイトでは、実際に家電を買い替えた場合にどれだけ電気代を安くできるのか、製品ごとに調べることができるため、買い替えを検討中の方はぜひご活用ください。

電気代を安くする方法③:電力会社を切り替える

3つ目の方法が電力会社の切り替えです。節電・省エネ家電の買い替えでも電気代削減効果は十分に期待できます。しかし電気代を安くするために最も効果的なのは「電気代の単価自体を下げる」取り組みです。

そして単価を下げる方法が、電力会社の切り替えです。ニュースなどでよく取り上げられていますが、2023年6月より、大手電力会社は大幅な電気料金の値上げに踏み切っています。

上図は各大手電力会社の値上げ幅です。特に北陸電力は値上げ幅が大きく、プラン内容によっては44〜46%近く値上がりする可能性があります。

「大手電力会社=安心」というイメージがあるかもしれませんが、その神話は崩れつつあります。先述したように北陸地方は地域別で見ると電気代が最も高いため、特に注意が必要です。

一方、新電力(2016年以降に新規参入した電力会社)によっては、格安の電気プランを提供しているケースがあります。電気代が上がる現在でも、安くできる可能性はあるため、特に大手電力会社と契約中の方は、電力会社の切り替えを検討してみてはいかがでしょうか。

電力会社を選ぶ際に重視すべきポイントや、切り替える上での注意点については下記記事で詳しく解説しています。

関連記事:【図解】新電力とは?仕組みやメリット・デメリットをわかりやすく解説!

関連記事:電力会社の選び方とは?会社選びの注意点と電気代を安くする方法をわかりやすく解説!

<大手電力会社より最大25%も安い>

しろくまプランなら大幅に家庭の電気代が下がる可能性がある

ここまで電気代を下げる方法を解説し、最も効果的な方法は「電力会社を切り替えて電気代の単価を下げること」だと説明しました。

そこで電気代を安くしたい方におすすめなのが、しろくま電力が家庭・小規模法人向けに提供する「しろくまプラン」です。しろくまプランの主なメリットとして以下の2点があります。

①電気料金が大手電力会社の値上げ後より最大3割も安い

②還付金制度があるので、電気料金の急激な上昇を防げる

それぞれのメリットについて説明していきます。

しろくまプランのメリット①:電気料金が大手電力会社の値上げ後より最大3割も安い

1点目が、大手電力会社の値上げ後より、電気料金が最大で3割も安くなる点です。しろくまプランは、電気料金の業界最安値を実現すべく、単価を安く設定しています。

上図は4人世帯の場合の、大手電力との電気料金を比較した図です(契約アンペア数が40A、月間電力使用量が450kWhの場合)。

先述したように、大手電力会社は2023年6月より電気料金を大幅に値上げしました。

一方、「しろくまプラン」の電気料金は大手電力の値上げ前よりも安く、便乗値上げも実施しないため、場合によっては約3割も電気代を安くできるのです。

しかし「電気代が大幅に安くなる」と言われても、信じられない方も多いのではないでしょうか。なぜ「しろくまプラン」は大手電力よりも安いのか?その理由は電気料金の内訳にあります。

上図は双方のプランを比較した図です。まずしろくまプランは大手よりも基本料金と電力量料金を安く設定しています(再エネ賦課金の単価は国が定めるため、全ての電力会社で同じです)。

また東京電力の燃料費調整額としろくま電力の電源調達調整費を比較してみましょう。

2023年5月度における東京電力の燃料費調整額が5.13円(政府の7円/kWhの補助金を除いた場合)なのに対し、しろくま電力の電源調達調整費は、政府の補助金を含んでいない状態で1.95円です。

このように大手電力会社よりもお手頃な料金設定にしているため、しろくまプランにすれば電気代を安くできるのです。

しろくまプランのメリット②:還付金制度があるので、電気料金の急激な上昇を防げる

2つ目のメリットが、電気料金高騰時に還付金を適用するため、電気料金の急激な上昇を防げる点です。

電源調整調達費は、燃料費ではなく、JEPXの市場価格をもとに決まります。市場価格が平均よりも高いと電源調整調達費はプラスになりますが、平均より安いとマイナスになることもあります。

通常、プラスの場合は電力会社は電気料金にプラス分を上乗せし、マイナスの場合はマイナス分を値下げして請求するのが一般的です。しかしそうすると、電気料金の上下の幅が大きくなってしまいます。

そこでしろくまプランでは、電源調整調達費がマイナスの場合、上図の①のようにマイナス分を「料金高騰準備金」として蓄えます。

そして③のように市場価格が高騰した際、①で貯めたお金を還付金として充てることで、電気料金の急激な上昇を防ぎます。これによって、電気料金の激しい浮き沈みを抑えることができ、しろくまプランなら、年間を通して電気料金を安く抑えられるのです。

またしろくまプランの電気は、発電の際にCO2を出さない「実質再生可能エネルギー(※)」です。ただ安いだけでなく、電気を切り替えるだけで環境改善にも貢献できます。

「電気料金を安くしたい」「電気料金値上げの通知がきた」など、ご家庭・小規模法人で電気料金にお悩みの方は、「しろくまプランお申し込みページ」または以下のバナーよりお申し込みください。

またしろくま電力では、電気料金の高騰に悩む法人(高圧・特別高圧)に向けて、昼間の電気使用量が多いほどお得になる電力プランを提供しています。気になる方は、ぜひ「市場連動型しろくまプラン」をご覧ください。

※実質再生可能エネルギーとは、電気に環境価値証書(CO2を出さないという証明書)を組み合わせたもののこと。