【2026年最新】工場・製造業の節電・電気代削減に効果的な方法16つを徹底解説!

※この記事は2025年4月24日に最新の情報に更新されました。

「工場で節電を求められているが、具体的な方法がわからない」「生産効率を落とさずに電気料金を削減したい」といったお悩みをお持ちの経営者、製造業の工場担当者も多いのではないだろうか。

製造業・工場で節電するとなると、品質や生産効率の低下リスクが考えられるが、工場の電力使用を効率化させることはできる。そこでこの記事では、工場・製造業で今すぐできる効果的な節電方法を16つ解説していく。

関連記事:電気代高騰を徹底解説!原因と推移、今後の予想、法人がすべき値上げ対策とは?

関連記事:無料で電気代を安くする方法とは?電気料金の節約・削減方法をわかりやすく解説!

工場や製造業の電気使用量の割合は、生産設備が8割以上を占める

下図は、資源エネルギー庁が発表した、一般的な工場・製造業における年間の平均電気消費量の割合である。

製造業の工場といっても、工場の種類は食品工場や自動車工場など多岐にわたるが、このデータはそれらを平均化したものだ。

オフィスとは異なり、工場の電気消費量の8割以上を占めるのが「生産設備」で、「空調設備」「照明器具」が続いている。工場の電気代を安くするには、この3つを対策する必要がある。

関連記事:電気代はどれくらい値上げした?推移と今後の予測、電気料金の高騰対策を解説!

関連記事:【最新】電気代が高いのはなぜ?電気料金の平均額と値上げする理由、安くする方法を解説

今すぐ電気代を削減できる!工場・製造業の節電方法とは?

ここからは「生産設備」「空調設備」「照明器具」とそれ以外の箇所の節電方法を見ていく。

1.工場・製造業の生産設備の節電方法

生産設備には、コンプレッサーやポンプ、換気扇やボイラーなど、さまざまな設備が挙げられる。

生産設備の節電方法は主に3つ。それぞれの機能は異なるが、意識すべきことは共通している。

1−1 生産設備の無駄をなくす

まず1つ目の方法が生産設備の効率化だ。例えば「工場の心臓」ともいわれるコンプレッサー。この設備は生産設備の消費電力のうち約25%、日本全体の消費電力の約5%を占めるなど電力の消費量も多い。

しかし、老朽化によって配管の継手部などから空気の漏れ(エアー漏れ)が発生していても「ただ空気が漏れているだけだから」と放置されている可能性がある。

このコンプレッサーのエアー漏れ、一見大したことはないが、漏れを防ぐだけで20〜30%の節電が可能だ。さらに吐出圧力の低下や、運転台数を減らせば、より大きな節電効果が期待できる。

ポンプやボイラ、温水タンクについては、保温・断熱カバーを設置しただけで20%の節電に繋がった事例が報告されている。生産設備を節電するためには、設備の無駄をなくすことが大切だ。

1−2 工場の稼働時間を効率化する

稼働時間を効率化させるのも効果的だ。例えば平日の早朝・夜間や土日の稼働をストップすれば、それだけ節電できる。しかし稼働時間を減らすだけでは生産数が大幅に減少するため、生産ラインの見直しも必要だ。

これによって設備の無駄な運転や待機時間を減らすことができる。夜間に工場の稼働を推奨する記事もあるが、夜間の場合は時間外手当や深夜手当などの人件費が発生するため注意が必要だ。

「不要なシステムや設備を停止したいが、どの箇所が不要・効率化できるかがわからない」場合、次に述べるデマンドコントローラーを導入する企業も多い。

1ー3 デマンドコントロールやインバータなど、制御機器を導入する

デマンドコントローラー(デマコン)とは、電力使用量を見える化し、設定された値を超えた場合に事業者に警告・設備の自動制御を行う装置だ。主に空調や照明の管理を行うものだが、生産設備に設置できるものもある。

デマコンによって、稼働の少ない機器の運転を抑え、余分な電気の使用量を減らすことができる。デマンドコントローラーは比較的安価で、申し込みから1ヶ月程度で設置できるケースが多い。

デマコンは工場のシステム全体を制御する機械だが、コンプレッサーやポンプ、ファンなど特定の場所だけを節電したい場合、インバータの導入も効果的だ。インバータとは、機械のモータ部分を制御する装置のこと。

通常、ポンプやファンはオンオフしかできない。しかしインバータがあれば自由に電力の大きさを変更できる。設備のモーターの回転数を10%減らしたことで、最大で70%の節電に繋がったケースもある。

関連記事:デマンドレスポンスとは?仕組みやメリット、参加方法をわかりやすく解説!

1−4 省エネ設備に切り替える

4つ目の方法が省エネ設備への切り替えだ。電化製品は年々省エネ性能が上がっているが、これはコンプレッサやファン、ポンプといった生産設備でも同様である。ペアリングの改良や異相誘導電動など、技術革新によってモーターの効率を向上させて、電力消費量を削減している。

省エネ設備は投資費用がかかるものの、機器によっては50%程度も電力消費量を減らすことができ、年間で数十万円から数百万円ほどの電気代削減も可能だ。電気代を大幅に下げたい場合は生産設備の見直しも一つだろう。

2.工場・製造業の空調設備の節電方法

ここまで生産設備の節電方法を紹介した。次に空調設備の節電方法を4つ解説していく。

2−1 エアコンの温度を、夏は28度・冬は20度にする

エアコンは、温度調整を行うタイミングで多くの電力を消費する。そこで夏は冷房を28度、冬は暖房を20度に設定するなど、室内を適温に保つことが大切だ。

エアコンの冷房は、温度を1℃上げれば約13%、暖房温度を1℃下げることで約10%の節電効果がある。夏場は必ずこの温度にする必要はないが、1℃違えば大きく節電できることを意識したいところだ。

2−2 フィルター掃除をこまめに行う

エアコンは、フィルターにホコリがたまると空気の循環に支障をきたし、運転効率が15〜20%も落ちてしまう。

フィルターをこまめに(理想は2週間に1回)掃除することで、冷房時は約4%、暖房時は約6%の節電が見込める。

それ以外にもエアコンを分解して薬品などで洗浄する「オーバーホール」を行う企業もある。オーバーホールは非常に効果が高く、季節ごとに実施するだけで、電気料金を40%削減できたケースもあった。

エアコン本体や室外機に含まれる熱交換器(フィン)を掃除するのも有効的だ。フィンを清掃することで消費電力を約27%削減できた例もある。

2−3 ビニールカーテンを工場内に設置する

3つ目の節電の方法が、ビニールカーテンの設置だ。ビニールカーテンには空間を区切る役割だけでなく、保冷・保温効果も期待できる。うまく活用することで空調の稼働率を効率化し、電気代を削減することが可能だ。

空調の稼働を減らしつつも保冷・保温効果を維持したい、工場の扉から外気が流れ込んでしまうのを防ぎたい、といった方はビニールカーテンを設置するといいだろう。透明に近いものを選べば、明るさを確保することもできる。

2−4 断熱塗装を取り入れる

工場の外壁に断熱・遮熱効果がある塗装を施すのも効果的だ。塗料はただ色がついているだけでなく、熱伝導を防いで室温の極端な上下動を防ぐなどの効果がある。スレート屋根に断熱塗装を施すことで室内の温度上昇を5度も抑えることができた、という報告もあるため、冷暖房を効率よく使いたい場合は断熱塗装を行うのも手だろう。

また塗装によって防水性を高めることができ、屋根の強度回復や建物の外観を良くするなど他にもメリットがある。塗装による効果は一般的に15〜20年でなくなるため、長年塗装を行っていない工場などは、検討するといいだろう。

その他の空調の節電方法については「【すぐできる】法人・企業の電気代削減・節電方法を徹底解説!(オフィス編)」で詳しく説明している。

3.工場・製造業の照明器具の節電方法

ここまで生産設備と空調設備の節電方法を解説してきた。次に照明器具の節電方法を3つ紹介する。

3−1 照明設備のLED化

1つ目がLED照明の導入だ。照明をLEDにすることで、消費電力を蛍光灯の約50%、白熱電球の約20%ほどに減らせることが明らかになっている。設置条件によって異なるものの、年間300万円以上の電気代を削減できたケースもある。

またLEDはあまり発熱しないため、室内温度を上げずに済む。寿命も蛍光灯の約4倍、白熱電球の約20倍とかなり長いのも魅力的だ。まずは照明をLEDにすることから始めるといいだろう。

3−2 不要な電気の消灯

LEDに変えるのはもちろん、不要な電気を消す、廊下などの照明を間引きするのも効果的だ。照明を消しすぎて業務効率が落ちないよう注意する必要があるものの、この場合は電気を消した分だけ節電になる。

ただし、蛍光灯では間引きをしても意味がない場合があるので要注意だ。例えば、2本の蛍光灯のうち1本を外すともう片側も消えてしまうもの。これは片方だけ消灯しても、消した方にも通電してしまうのだ。

人感センサーなどを導入すれば、普段人が通らない場所は自動で灯りをオンオフできる。電気のつけっぱなしが多い場合は、こういったものを導入するといいだろう。

上記以外にも、パソコンやプリンターなどのOA機器やトイレの節電方法もある。こういった箇所の節電方法については、「【すぐできる】法人・企業の電気代削減・節電方法を徹底解説!(オフィス編)」を確認いただきたい。

それ以外にも工場・製造業の電気料金を減らす方法はある?

ここからは、上記以外に考えられる工場の電気料金を減らす方法を紹介する。

1.業務効率の改善など、従業員の意識を変える

節電にあたって不可欠なのが従業員の協力だ。従業員の意識を変えるためにも、張り紙などをして徹底的に節電を呼びかけよう。中には生産工程の効率化や節電アイディアなどの議論を行い、従業員に当事者意識を持たせる企業もある。

2.進相コンデンサによる力率管理

力率とは、供給された電気のうち何%がちゃんと使用されたかを示すものだ。力率は100%が理想ではあるが、送電線や変圧器など、電気が運ばれる過程で必ずロスが発生する。このロスを無効電力といい、無効電力が多いほどムダな電気にお金を払っているということになる。

そこで、この力率を改善するために「進相コンデンサ」を導入するのも1つの手だ。進相コンデンサを導入することで無効電力を減らし、効率よく電気を使用できるようになる。これによってムダな電気にお金を支払わずに済む。

また電力会社は力率割引を行なっており、一定の力率(85%)を超えることで電気代がさらに下がる。中には年間100万円近く下がったというケースもあるため、料金明細で力率を確認し、改善を測るのも1つの手だ。

関連記事:電気代の基本料金とは?仕組みと種類、電気料金を安くする方法をわかりやすく解説

3.太陽光発電を自社に導入する

3つ目の方法が太陽光発電の導入だ。太陽光発電設備を設置し、そこで発電した電気を使うことで、電気代とCO2排出量を大幅に削減できる可能性がある。さらにPPAモデルを活用すれば、初期費用・管理費用0円で太陽光発電設備が導入可能だ。

しろくま電力では、これまでに多くの大規模発電所の土地開発から設計、施工までを手がけてきた。

ビルや工場の屋根上はもちろん、ソーラーカーポートや、遠隔地に発電所をつくって電気を供給する方法(オフサイトPPA)もできるため「電気代を安くしたい」「CO2排出量を削減したい」法人は、ぜひしろくま電力にご相談を。

関連記事:コーポレートPPAとは?仕組みと種類、メリットデメリットをわかりやすく解説!

関連記事:オンサイトPPAとは?オフサイトPPAとの違い、メリットデメリットをわかりやすく解説

関連記事:オフサイトPPAとは?オンサイトPPA・自己託送との違いをわかりやすく解説

関連記事:ソーラーカーポートとは?導入がおすすめな企業やメリット・デメリット、補助金情報を解説

4.単価が安い電力会社に切り替える

4つ目が、電気代の単価が安い電力会社への切り替えだ。

電気代は基本的に「電力使用量 × 電気代の単価」で計算できる。ここまで述べてきた工場の節電方法は、主に前者の「電力使用量」を減らす取り組みだ。

しかし、いくら節電しても電力使用量を大幅に減らすのには限界がある。必要以上に節電をしてしまうと、生産効率の大幅な低下にもつながりかねない。

そうした場合に考えたいのが、後者の「電気代の単価」を下げる取り組みである「電力会社の切り替え」だ。今よりも単価が安い電力会社に切り替えるだけで、無理な節電をすることなく電気代を大幅に安くすることができる。

大幅に電気代を下げたいなら、すでに多くの法人が電気代削減に成功している「市場連動型プラン」を選ぶといいだろう。

関連記事:【図解】新電力とは?仕組みやメリット・デメリットをわかりやすく解説!

関連記事:【図解】電力自由化とは?仕組みやメリット・デメリットをわかりやすく解説

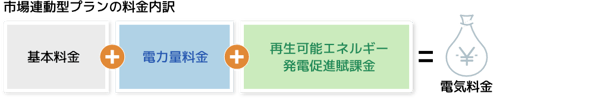

市場連動型プランとは?

市場連動型プランとは、30分ごとに電気代の単価が変動する電力プランだ。

新電力はJEPXという市場から仕入れた電気を供給している。JEPXからの電気の仕入れ値を「市場価格」というが、市場価格は需要と供給に応じて30分ごとに変動する仕組みだ。この市場価格をもとに、以下の電力量料金が決定するのが「市場連動型プラン」である。

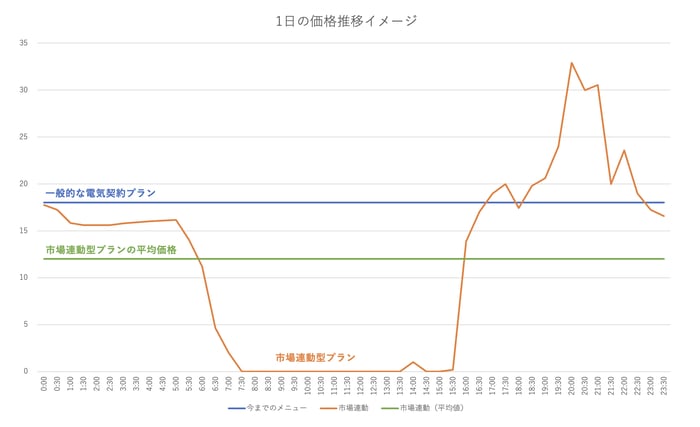

一般的な料金プランは電気代の単価が1ヶ月ごとに変動するが、その期間はいつ使っても電気代が同じである。電気代を安くするには、節電するか、電力会社が電気代を下げるのを待つしか方法がない。しかし2025年現在、電力会社は電気代を下げるどころか値上げを行っているのが現状だ。

一方、市場連動型プランの場合、市場価格に応じて単価が変動する。晴れて太陽光発電の導入量が増える時間帯や電力需要が少ない時間、燃料価格が安い時期などは大幅に安くなるのだ。

市場価格は最安0.01円/kWhとほぼ0円のため、電気代を大幅に安くできる可能性がある。

上図は弊社の担当者が計測した、市場価格が0.01円/kWhとなった時間数の推移だ。

全国的に再生可能エネルギーが増加したことで、最安値をつける時間は多くのエリアで毎年増えている。特に2023年の九州エリアでは、年間1,174時間、年間の総時間数(8,760時間)の約13%が0.01円/kWhとなった。

市場連動型プランでは、昼間の電気代が安くなる傾向にあるため、日中に稼働が多い工場やオフィスなどは特に電気代を下げられる可能性が高い。以下は市場価格が0.01円/kWhをつけた際の、2つのプランの価格イメージ図だ。

電気代を安くできる可能性が高いため、節電に取り組みつつ、市場連動型プランに切り替えればさらに電気代を安くできるだろう。

関連記事:市場連動型プランとは?電気代の仕組みやメリット・デメリットをわかりやすく解説

関連記事:非化石証書とは?仕組みや購入方法、企業が導入するメリットをわかりやすく解説

関連記事:【図解】JEPXとは?取引の仕組みや市場価格の決まり方をわかりやすく解説!

関連記事:電力需給ひっ迫とは?なぜ起きる?いつまで続く?電気代値上げに備えて法人がすべき対策を解説

今後は自社に合った電力プランを選ぶことが大切

ここまで、工場でできる節電・電気代削減方法を紹介し、市場連動型プランについて解説してきた。

市場連動型プランに興味がある法人はぜひ「しろくま電力の市場連動型プランページ」を参照いただきたい。しかし、市場連動型プランには当然デメリットや向き不向きもあるため、必ずしも全ての会社にとって最適というわけではない。法人にとって大切なのは、自社に合った電力プランを選び、電気代のコストパフォーマンスを高めることだ。

例えば、

|

など、法人によって選ぶべき電力プランは異なるのである。

現在、大手電力あるいは新電力が提供する「法人向け電力プラン」を契約中の法人が多いのではないだろうか。実はこのプラン、法人によって多少単価に違いがあるものの、基本的にはどの法人に対しても電気代の仕組みは同じである。

「大手電力=安心」というイメージがあったり、現状から電力プランを見直すのは怖い、と感じるかもしれない。だがこれからは「自社にあった電力プランを選んで効率よく電気代を下げていく」取り組みが非常に重要なのである。

電力会社によっては「プランを会社ごとにカスタマイズできる」「適切な電力プランを提案してくれる」会社もあるため、電力会社選びが面倒な場合は、こうした法人から見積もりをとるのも一つの手だろう。

関連記事:【最新】商業施設の節電方法をわかりやすく解説!法人におすすめの電気代削減方法とは?

<工場の電気代削減実績多数!平均22%・最大42%削減>

しろくま電力で工場の電気代をもっと安くしよう

しろくま電力では、高圧・特別高圧の電力を使用する法人向けに電力プランを提供している。しろくま電力の強みは「電気代の安さ」と「業界トップクラスのプラン数」だ。

電気代が大手電力より安いのはもちろん、「電気代をとにかく安くしたいから市場連動型プラン」「価格の安定性も重視したいから燃調リンクプラン」など、ニーズに合わせて電力プランを選ぶことができる。

中には電気代を45%(1.5億円)削減したプランもある。プランをカスタマイズし、御社だけの電力プランを作ることも可能だ。しろくま電力は工場・製造業の電気代削減実績も豊富で、2024年度には最大42%の工場の電気代削減に貢献した(下図参照)。

以下はしろくま電力を導入する主な企業・自治体である。

しろくま電力は、入札制(価格が安い場合に導入が決まる)を実施する数多くの自治体に対しても電力供給を行っている。多くの法人からも低価格であることが好評で、契約更新率は92%を超えた。

また、しろくま電力の電気は全てCO2を一切排出しない実質再生可能エネルギーだ。電気を切り替えるだけで御社のCO2削減量を減らすことができる。

見積もりは「複数のプランの電気代の提示」や「現在の契約先との電気代・CO2削減量の比較」にも対応している。「どれがいいかわからない」法人にはこちらからプランを提案することも可能だ。

見積もりだけでなく「プランについて説明してほしい」「なぜ安いのか、本当に倒産しないか知りたい」といった面談も行っている。切り替えを検討中でなくとも、気軽にお問い合わせいただきたい。

<その他オススメの関連記事>

【図解つき】太陽光発電の仕組みや基礎知識をわかりやすく解説!

【法人向け】太陽光発電のメリットとデメリットをわかりやすく解説!

【最新】電気代の値上げを徹底解説!電気料金が高騰する理由と対策とは?

【最新】スーパーマーケットの節電方法をわかりやすく解説!法人がすべき電気代削減方法とは?

【最新】病院の節電・電気代削減方法をわかりやすく解説!法人がすべき対策とは?

.jpg?height=200&name=banner-w960h540-9-%E9%A3%9F%E5%93%81%E5%B7%A5%E5%A0%B4%20%E7%AF%80%E9%9B%BB(%E9%9B%BB%E6%B0%97%E4%BB%A3%E5%89%8A%E6%B8%9B).jpg)

.jpg?height=200&name=banner-w960h540-4-%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%20%E7%AF%80%E9%9B%BB(%E9%9B%BB%E6%B0%97%E4%BB%A3%E5%89%8A%E6%B8%9B).jpg)