【図解】JEPXとは?取引の仕組みや市場価格の決まり方をわかりやすく解説!

※この記事は2025年4月23日に最新の情報に更新されました。

2000年から2016年にかけて実施された電力自由化。これによって「JEPX(日本卸電力取引所)」という機関が設立されたが、これがどういう役割を担っているのか、ご存知だろうか?

最近「電気代の高騰」が叫ばれているが、JEPXや市場価格をしっかり理解し、適切な対策をうつことで電気代を今より安くできる可能性がある。

そこでこの記事では、JEPXの役割や取引の種類と仕組み、市場価格の決定方法を解説。市場価格の推移を紹介し、電気代を安くする方法について触れていく。

|

この記事でわかること ・JEPXとは?どういう仕組みで成り立っている? ・JEPXの6つの市場とは?取引価格はどのように推移している? ・市場価格に基づいた、オススメの電力プランとは? |

|

目次 ・JEPX(日本卸電力取引所)の取引は4種類ある ・2020年以降のJEPXの動向は? |

関連記事:【最新】電気代はどれくらい値上げした?推移と今後の予測、電気料金の高騰対策を解説!

関連記事:電気料金値上げを徹底解説!現状と推移、高い理由、今後の見通し、電気代の高騰対策とは

JEPX(日本卸電力取引所)とは?

|

要約すると ・JEPXとは、日本で唯一、電気を売買できる市場のこと。 |

JEPXとは、2003年に設立された、日本で唯一電力の売買ができる市場のことだ。JEPXはJapan Electric Power Exchangeの略称で、「ジェーイーピーエックス」「ジェイペックス」と読む。正式名称は「日本卸電力取引所」だ。

JEPXが設立されたきっかけは冒頭で述べた「電力自由化」である。これにより、大手電力会社以外の企業が電力小売事業に参入できるようになった(新規参入した電力会社を新電力という)。

しかし、大半の新電力は大手と違って自社で発電所を持っていない。そのままでは電力を調達することができないため、電力を売買する市場としてJEPXが誕生した。

関連記事:【図解】新電力とは?電気代が安い会社の特徴、契約のメリットデメリットをわかりやすく解説!

関連記事:【図解】電力自由化とは?仕組みやメリット・デメリットをわかりやすく解説

JEPXの仕組みとは

|

要約すると ・JEPXは1コマ30分ごとの電力をオークション形式で売買している。 |

JEPXとは電力を売買する市場だと説明した。JEPXはオークションを実施しており、そこに発電事業者が電力を売りに出し、新電力をはじめとする小売電気事業者などが購入し、需要家に供給する、という仕組みで成り立っている。

JEPXが扱うのは卸電力のため、市場で電力を購入できるのは会員登録した電力会社だけだ。JEPXの会員数は2025年1月時点で326社にのぼる(特別取引会員を含む)。

(出典:JEPX「日本卸電力取引所取引ガイド」)

(出典:JEPX「日本卸電力取引所取引ガイド」)

電力取引にあたって、JEPXは基本的に24時間を30分ごとに区切って48コマに分割し、1コマごとに売買を行っている。

なぜ細かく区切るのかというと、電気には「同時同量の原則」というものがあるからだ。電気はそれ単体では蓄えられないため、常に需給を一致させる必要がある。需給バランスが崩れると大規模停電が発生するリスクがあるのだ。15分や1時間ごとに区切る国もあるが、日本は30分ごとに電力需給を管理しているため、このコマ数で電力が売買されている。

価格決定方法については後述するが、売買が成立することを「約定」といい、売買される電力の価格を「約定価格」または「市場価格」という。JEPXでは9のエリア(北海道・東北・東京・中部・北陸・関西・中国・四国・九州)で電力取引を行っており、地域ごとの市場価格を「エリアプライス」という。

関連記事:【最新】法人の電気代が高いのはなぜ?電気料金が高騰する理由と対策をわかりやすく解説!

関連記事:電力需給のひっ迫はなぜ起きる?いつまで続く?電気代値上げリスクも!概要と法人がすべき対策を解説

JEPXの取引市場は6種類ある

|

要約すると JEPXで取引される市場は以下の6つ ①スポット市場(一日前市場) |

ここまでJEPXの概要と仕組みを解説してきた。JEPXはオークションを実施すると説明したが、オークションが実施される市場は6つある。取引市場ごとに取引期間、価格の決定方法が異なるため、それぞれについて説明していく。

①スポット市場(一日前市場)

スポット市場とは、JEPXのもっともメインとなる取引市場だ。スポット市場は翌日分の電力取引を行うため、一日前市場とも呼ばれている。スポット市場では、1日を30分に区切り、計48コマの取引が行われる。100kW単位から電力の購入が可能だ。

(出典:JEPX「卸電力取引所の仕組みと取引の現状」)

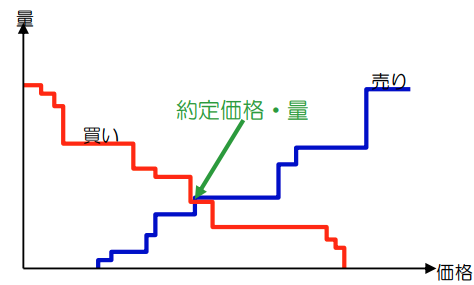

スポット市場は「ブラインド・シングルプライスオークション方式」という形式をもとに価格が決定する。発電事業者(売り手)と電力小売事業者(買い手)は、「15円/kWh以上なら2,000kWh売る」「5円/kWh以下なら10,000kWh買う」など、ネットの取引システムを通じて入札を行う。この際、他の参加者の価格は見えない。

入札は午前8時から午後5時まで実施される。毎朝10時に取引所は入札内容をもとに需要曲線と供給曲線を算出し、そこで交わった点が約定価格(市場価格)となる。15円/kWhで買いたくても、5円/kWhで売りたくても、約定価格が10円/kWhの場合、10円/kWhで取引しなければいけない。

②当日市場(時間前市場)

(出典:JEPX「日本卸電力取引所取引ガイド」)

(出典:JEPX「日本卸電力取引所取引ガイド」)

当日市場(時間前市場)とは、スポット市場の過不足分の調整を担う市場のことだ。スポット市場では翌日分の電気を取引するが、当日は需要量と供給量が変動する場合がある。気温が急激に変化すれば需要量は増加し、発電所が不調で急停止すれば供給量が減ってしまう。これらの過不足を埋めるために当日市場がある。

当日市場は24時間365日開かれている(以前は1日に3場開かれていた)。扱う単位はスポット市場と同じく30分1コマだが、価格はザラ場取引で決まる。ザラ場取引とは、株式市場同様に、売りたい人の売り札と買いたい人の買い札が合致した場合に約定する取引のことだ。

基本的に当日市場(時間前市場)では、スポット市場の過不足分の調整を行うが、逆に実際の需要量が想定より少なく電気が余った場合や、実際の供給量が足りない場合に追加で売買することもできる。

③先渡市場とは

先渡市場とは、将来必要となるであろう電気を事前に確保するための市場だ。この市場では、電力会社は1ヶ月単位または1週間単位を組み合わせて、自社に必要な期間や時間帯の電力を購入できる。最大1年先の分まで約定が可能だ。

先渡市場は参加者が少ないため、取引頻度は多くない。しかし、電気を前もって押さえることで、将来分の電気価格をある程度固定(価格ヘッジ)できるメリットがある。先渡市場でもザラ場取引が行われ、売り手買い手双方の条件がマッチした場合に約定となる。

④分散型・グリーン売電市場とは

分散型・グリーン売電市場とは、JEPXの会員以外の発電事業者が太陽光発電や風力発電でつくった電気を販売できる市場のことだ。この市場は2012年に新設された。通常の取引と違って最低取引単位(1,000kWh以上)がなく、販売量や販売価格などの条件を任意で設定できる。

ただし、電気を買えるのはJEPXの会員だけだ。分散型・グリーン売電市場では買い手が条件を提示していき、最も条件のいいものが落札される。JEPXの取引結果を見ると、この市場は2016年以降取引実績がない。

⑤ベースロード市場とは

ベースロード市場とは、コストが安く、安定して発電できる電源(ベースロード電源)を取引する市場のことだ。石炭火力や原子力発電、水力発電など、常時安定して多くの電気をつくれるが、細かい調整が効かない発電方法がベースロード電源に該当する。

元々、ベースロード電源を保有しているのは9割近くが大規模発電事業者(かつての大手電力会社)だった。新電力が本格的に電力事業に参入しようとしても障壁があったことから、2019年7月にベースロード市場が創設。ベースロード電源を持つ企業に対し、そこで発電した電力をオークションに出すことが義務化された。

現在では7月・9月・11月・1月と、年4回のオークションが開催されている。ベースロード市場の市場価格は、スポット取引と同じシングルプライスオークション方式で決まる仕組みだ。しかし、取引から受給開始までの期間が長いなどの課題があり、取引量はあまり多くない。

⑥非化石活取引市場とは

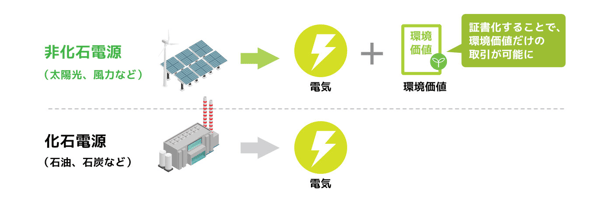

非化石活取引市場とは、非化石電源が持つ「環境価値」だけを取引する市場のことだ。環境価値とは、電気を作る際にCO2を出していない、という証明書のようなものである。

石油や石炭といった化石電源と違い、太陽光や風力といった非化石電源は発電の際にCO2を排出しない。非化石電源は「電気」とは別に「環境にやさしい」という付加価値を持つのだ。

この付加価値を環境価値といい、文書化したものを非化石証書という。この非化石証書を購入することで「自社で使用する(自社が販売する)電気はCO2を排出していない」という証明になるのだ。そして非化石活取引市場では、この非化石証書が取引されている。

関連記事:非化石証書とは?仕組みや価格、種類や購入方法などをわかりやすく解説

関連記事:再生可能エネルギーとは?メリット・デメリット、種類の一覧を簡単に解説!

関連記事:カーボンニュートラルとは?意味や背景、実現に向けた世界の取り組みをわかりやすく解説

市場価格(約定価格)はどのように決まるのか?

市場価格(約定価格)は1コマごとに電気の価格が変わる。売り手と買い手側の条件がマッチした場合に決定するが、下記要素に影響を受ける場合が多い。

| ・燃料費:燃料費が安ければ市場価格が下がり、高ければ上がる場合が多い ・天候状況:晴れなら太陽光発電が増えるため市場価格が下がり、雨や曇りは上がる場合が多い ・電気の需給バランス:需給に余裕があれば市場価格が下がり、ひっ迫すれば上がる場合が多い ・時間帯:昼間は太陽光発電が増えるため市場価格が下がり、夜間は上がる場合が多い ・季節:春秋は需要量が減るため市場価格が下がり、夏冬は増えるため上がる場合が多い |

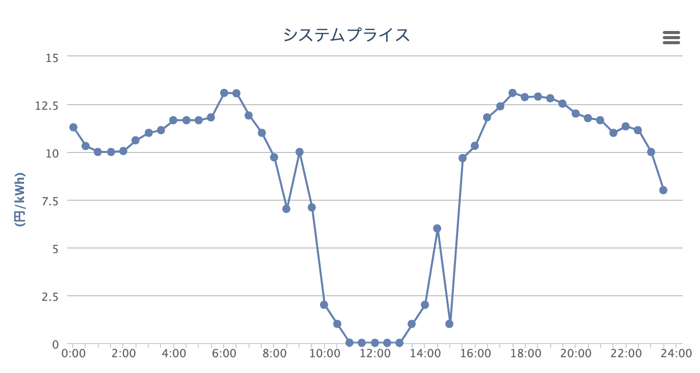

下図は2023年3月9日のスポット市場における市場価格(全国平均)だ。

2023年は燃料費が下落している。また春で比較的電力需給に余裕があり、晴天で太陽光発電が増加したため、昼間は0.01円/kWhをつけている(一方で、夏冬や、雨や曇り、電力需給がひっ迫した場合、市場価格は高値をつける場合がある)。

関連記事:今後も電気代は値上げする?高い原因と予測、法人・家庭でできる電気代削減方法を徹底解説!

2020年以降のJEPXの動向は?

|

要約すると ・JEPXの市場価格は燃料費高騰を原因に2022年に過去最高値となったが、それ以降は下落傾向にある。 |

ここまでJEPXの取引市場が6つあることを説明し、どのように市場価格が決定するかを解説した。それでは2020年以降、JEPXの市場価格はどのように推移しているのだろうか?

関連記事:電気代の高騰を解説!現状と推移、高い理由、今後の見通し、電気料金を安くする方法とは?

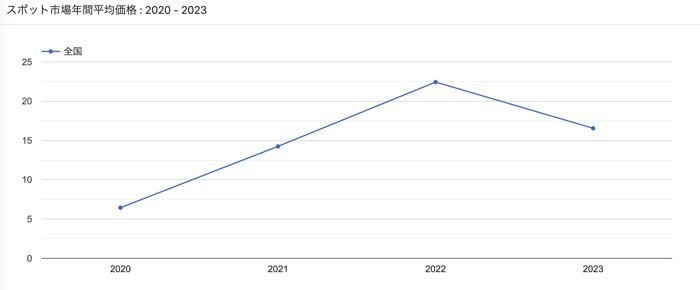

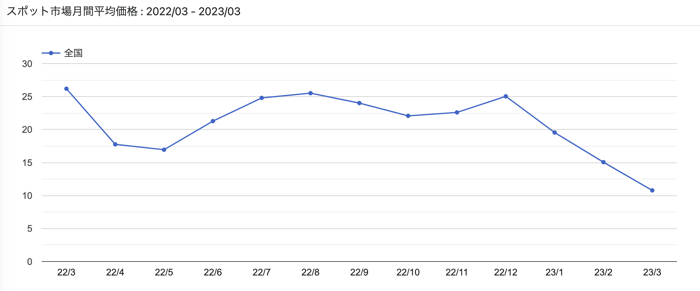

2022年以降、市場価格は下落傾向にある

2020年以降、スポット市場の平均価格は上昇を続けた。そのため「市場価格は高い」というイメージを持たれがちだ。しかし2023年に入ってからは燃料費が下落局面に入ったため、市場価格も下がっている。

(出典:JEPX information「スポット市場年間平均価格 」)

(出典:JEPX information「スポット市場年間平均価格 」)

この1年間を月別で見ると、2023年以降は平均価格が下落していることがわかる。

(出典:JEPX information「スポット市場年間平均価格 : 2020 - 2023」)

(出典:JEPX information「スポット市場年間平均価格 : 2020 - 2023」)

また、太陽光発電の導入量が増加していることから、市場価格が0.01円/kWhとなる時間数も年々増加している。特に、九州エリアでは市場価格が0.01円/kWhの時間が増加しており、2023年度には年間の総時間数(8,760時間)の約13%に達しているのだ(下図参照)。

|

市場価格が0.01円/kWhをつけた時間数

|

|||||||||

|

北海道

|

東北

|

東京

|

中部

|

北陸

|

関西

|

中国

|

四国

|

九州

|

|

|

2018年

|

0

|

0

|

0

|

0

|

0

|

0

|

0

|

0.5

|

0

|

|

2019年

|

0

|

0

|

0

|

51.5

|

51.5

|

51.5

|

51.5

|

78.5

|

186.5

|

|

2020年

|

22.5

|

26

|

13

|

208.5

|

208.5

|

208.5

|

215.5

|

220

|

476.5

|

|

2021年

|

84.5

|

84.5

|

34

|

108.5

|

108.5

|

108.5

|

114

|

114

|

702

|

|

2022年

|

370

|

556

|

113

|

267.5

|

293

|

292

|

293

|

293

|

880

|

|

2023年

|

367.5

|

352.5

|

176

|

464

|

642.5

|

648

|

659

|

717

|

1174

|

2020年以降、燃料価格はどのように推移している?

市場価格は化石燃料(石油、天然ガス、石炭)の価格に影響を受けると先述した。燃料費は2020年以降高騰が続いており、2022年に入って「ロシア・ウクライナ問題」によって過去最高値を記録したが、2023年以降は高騰が落ち着き始めている。燃料価格が下落局面に入ったことから、市場価格も下がり始めていることがわかる。

(各種データをもとに弊社作成)

JEPXの市場価格に連動する「市場連動型プラン」とは?

ここまで市場価格の推移について説明してきた。

大半の新電力はJEPXから電力を仕入れ、それを需要家に提供していると説明したが、その中には電気代の単価が市場価格に応じて決まる「市場連動型プラン」を提供する会社もある。ここではその市場連動型プランを解説していく。

市場連動型プランとは、市場価格に基づいて30分ごとに電力量料金、つまり電気代の単価が変動する仕組みだ。電気の仕入れ値に経費を上乗せしたものが電力量料金となる、シンプルな料金体系である。また市場価格には燃料費が含まれているため、このプランには以下のよくある電力プランのように燃料費調整額がない。

もし晴れて太陽光発電の導入量が増えたり、需給に余裕が出たりすれば、市場価格は0.01円/kWhになることもある。その場合、電気代を大幅に削減できるのだ。事実、先述したように平日でも市場価格が0.01円/kWhをつける時間帯が増えている。

|

市場価格が0.01円/kWhをつけた時間数

|

|||||||||

|

北海道

|

東北

|

東京

|

中部

|

北陸

|

関西

|

中国

|

四国

|

九州

|

|

|

2018年

|

0

|

0

|

0

|

0

|

0

|

0

|

0

|

0.5

|

0

|

|

2019年

|

0

|

0

|

0

|

51.5

|

51.5

|

51.5

|

51.5

|

78.5

|

186.5

|

|

2020年

|

22.5

|

26

|

13

|

208.5

|

208.5

|

208.5

|

215.5

|

220

|

476.5

|

|

2021年

|

84.5

|

84.5

|

34

|

108.5

|

108.5

|

108.5

|

114

|

114

|

702

|

|

2022年

|

370

|

556

|

113

|

267.5

|

293

|

292

|

293

|

293

|

880

|

|

2023年

|

367.5

|

352.5

|

176

|

464

|

642.5

|

648

|

659

|

717

|

1174

|

市場連動型プランは、特に昼間の稼働が多い工場・オフィスなどでは電気代を下げられる可能性が高い。

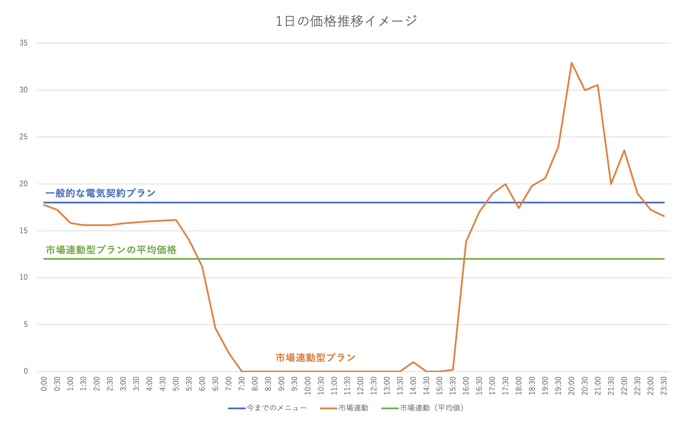

さらに蓄電池を導入すれば、安い時間帯の電気を蓄えて高い時間帯に使うなどの対策をすることで、さらに電気代を下げられる可能性がある。以下は市場価格が0.01円/kWhを記録した際の、2つのプランの価格イメージ図だ。

市場連動型プランは、市場価格に経費が上乗せされるケースが多いため、電力会社がいきなり固定単価を引き上げたり、突然倒産・撤退したりするリスクはほとんどない。

「電気代を安くしたい」「電力会社との契約で悩みたくない」法人は、市場連動型プランを提供する電力会社との契約を検討するのも1つの手だろう。市場連動型プランに興味がある法人はぜひ「しろくま電力の市場連動型プランページ」を参照いただきたい。

関連記事:【図解】法人向け市場連動型プランとは?従来メニューとの違い、メリットとデメリットを徹底解説

関連記事:なぜ新電力は倒産する?撤退した場合の対策を解説!最終保障供給は料金値上げで危険

今後は自社に合った電力プランを選ぶことが重要

ここまでJEPXと市場価格、市場連動型プランについて解説してきた。この記事を読んでいる法人の中には「電力会社の切り替えを検討中」あるいは「電気代が高くて悩んでいる」場合も多いのではないだろうか?

もしそういった場合に大切なのが、自社のニーズに合った電力プランを選び、電気代のコストパフォーマンスを高めることだ。

例えば、

|

など、法人によって選ぶべき電力プランは異なるのである。

現在、大手電力あるいは新電力が提供する「法人向け電力プラン」を契約中の法人が多いのではないだろうか。実はこのプラン、法人によって多少単価に違いがあるものの、基本的にはどの法人に対しても電気代の仕組みは同じである。

「大手電力=安心」というイメージがあったり、現状から電力プランを見直すのは怖いと感じるかもしれない。だがこれからは「自社にあった電力プランを選んで効率よく電気代を下げていく」取り組みが非常に重要なのである。

電力会社によっては「プランを会社ごとにカスタマイズできる」「適切な電力プランを提案してくれる」会社もあるため、電力会社選びが面倒な場合は、こうした法人から見積もりをとるのも一つの手だろう。

<業界トップクラスのプラン数!電気代を45%削減した例も>

御社に最適なプランで電気代・CO2を削減しよう

しろくま電力では、高圧・特別高圧の電力を使用する法人向けに電力プランを提供している。

しろくま電力の強みは「電気代の安さ」と「業界トップクラスのプラン数」だ。

電気代が大手電力より安いのはもちろん、「電気代をとにかく安くしたいから市場連動型プラン」「価格の安定性も重視したいから燃調リンクプラン」など、ニーズに合わせて電力プランを選ぶことができる。中には電気代を45%(1.5億円)削減したプランもある。プランをカスタマイズし、御社だけの電力プランを作ることも可能だ。

以下はしろくま電力を導入する主な企業・自治体である。

しろくま電力は、入札制(価格が安い場合に導入が決まる)を実施する数多くの自治体に対しても電力供給を行っている。多くの法人からも低価格であることが好評で、契約更新率は92%を超えた。

また、しろくま電力の電気は全てCO2を一切排出しない実質再生可能エネルギーだ。電気を切り替えるだけで御社のCO2削減量を減らすことができる。

見積もりは「複数のプランの電気代の提示」や「現在の契約先との電気代・CO2削減量の比較」にも対応している。「どれがいいかわからない」法人にはこちらからプランを提案することも可能だ。

見積もりだけでなく「プランについて説明してほしい」「なぜ安いのか、本当に倒産しないか知りたい」といった面談も行っている。切り替えを検討中でなくとも、気軽にお問い合わせいただきたい。

関連記事:【最新】電気代を値上げする電力会社一覧!電気料金はどれくらい高くなる?

関連記事:【図解】電気代を左右する燃料費調整額とは?仕組みや今後の見通し、安くする方法をわかりやすく解説

基本料金0円!しろくまプランで電気代をもっと安くしよう

しろくま電力では、家庭・低圧法人を対象とした電力プラン「しろくまプラン」を提供している。

このプランの特徴は「基本料金が0円」であること。それ以外の単価も、以下のように大手電力会社より安いケースがほとんどのため、電力を切り替えるだけで、節電をしなくても電気代を安くできる可能性が非常に高い。

※ここに別途、大手電力は「燃料費調整額」「再エネ賦課金」が、

※ここに別途、大手電力は「燃料費調整額」「再エネ賦課金」が、

しろくまプランは「電源調達調整費」「再エネ賦課金」が発生します。

また「しろくまプラン」は電気代が安いだけでなく、発電の際にCO2を排出しない実質再生可能エネルギーである。切り替えるだけで、地球温暖化の防止に貢献することが可能だ。

環境にも家計にもやさしい「しろくまプラン」への切り替えをお考えの方は「しろくまプランお申し込みページ」または以下のバナーからお申し込みを。

※実質再生可能エネルギーとは、電気に環境価値証書(CO2を出さないという証明書)を組み合わせたもののこと。

<その他の関連記事>

関連記事:【最新】オフィスですぐできる節電方法を21つ解説!電気代を削減しよう

関連記事:【最新】工場の節電・電気代削減に効果的な方法16つを徹底解説!

関連記事:託送料金とは?仕組みとレベニューキャップ制度をわかりやすく解説!

関連記事:電気代の補助金制度をわかりやすく解説!いつまで?補助内容をわかりやすく解説!

関連記事:【法人向け】再エネ賦課金とは?仕組みや役割をわかりやすく解説!

関連記事:電源調達調整費とは?独自燃調の仕組みと特徴をわかりやすく解説

関連記事:「市場価格調整単価」とは?電気代がまた上がる?仕組みと対策をわかりやすく解説

関連記事:電気代の計算方法は?内訳や電気料金を安くする方法をわかりやすく解説!

関連記事:電気代の基本料金とは?仕組みと種類、電気料金を安くする方法をわかりやすく解説