【2026年最新】オフィスですぐできる節電方法を21つ解説!電気代を削減しよう

※この記事は2025年4月24日に最新の情報に更新されました。

※この記事は2025年4月24日に最新の情報に更新されました。

電気代の値上がりが続く昨今、オフィスで手軽にできる節電方法をお探しの会社経営者、企業担当者も多いのではないだろうか。実は、オフィスでは意外な電気の無駄遣いがとても多く、効率よく節電することで電気代を安くすることができる。

そこでこの記事では、オフィスで今すぐできる節電方法や、それ以外の電気料金を安くする方法について解説する。

関連記事:【すぐできる】法人・企業の電気代削減・節電方法10個を徹底解説!(工場編)

関連記事:電気代はどれくらい値上げした?推移と今後の予測、電気料金の高騰対策を解説!

|

目次 ・空調・照明・パソコン周りだけで、電力消費量の8割以上を占めている ・今すぐできるオフィスの節電方法とは? ・それ以外にも電気料金を減らす方法はある? |

①空調・照明・パソコン周りだけで、電力消費量の8割以上を占めている

最初に「どこを節電すべきなのか」を知っておこう。下図は、資源エネルギー庁が発表した「平均的なオフィスビルにおける電力需要カーブのイメージ」を夏季と冬季に分類したものだ。

図を見ると、夏季は気温が高いので「空調設備」の占める割合が大きい。一方、冬は日照時間が短いため「照明器具」が多くを占めていることがわかる。

図を見ると、夏季は気温が高いので「空調設備」の占める割合が大きい。一方、冬は日照時間が短いため「照明器具」が多くを占めていることがわかる。

双方に共通するのは、空調設備と照明器具、OA機器(パソコンやプリンターなど)だけで、全体の電力消費量の8割以上を占めている点だ。この3つをうまく節電すれば、効率よく電気料金を削減できる。

関連記事:電気代が高いのはなぜ?電気料金の平均額と値上げする理由、安くする方法を解説

関連記事:【最新】電気代の値上げを徹底解説!電気料金が高騰する理由と対策とは?

今すぐできるオフィスの節電方法とは?

ここからは、全体消費量の8割を占める「空調設備」「照明器具」「OA機器」に加えて、「トイレ」の節電方法について説明する。

1.空調設備の節電方法

オフィスにおける電気使用量の多くを占めるエアコンなどの「空調設備」。節電すればそれだけ大きな効果が期待できる。空調設備で考えられる節電方法は、主に10個ある。

1−1 エアコンの温度を、夏は28度・冬は20度にする

エアコンは、温度調整を行うタイミングで多くの電力を消費する。そこで夏は冷房を28度、冬は暖房を20度に設定するなど、室内を適温に保つことが大切だ。

エアコンの冷房は、温度を1℃上げれば約13%、暖房温度を1℃下げることで約10%の節電効果がある。夏場は必ずこの温度にする必要はないが、1℃違えば大きく節電できることを意識したいところだ。

1−2 フィルター掃除をこまめに行う

エアコンは、フィルターにホコリがたまると空気の循環に支障をきたし、運転効率が15〜20%も落ちてしまう。フィルターをこまめに(理想は2週間に1回)掃除することで、冷房時は約4%、暖房時は約6%の節電が見込める。

それ以外にもエアコンを分解して薬品などで洗浄する「オーバーホール」を行う企業もある。オーバーホールは非常に効果が高く、季節ごとに実施するだけで、電気料金を40%削減できたケースもあった。

1−3 室内の環境を整える

先ほども述べたが、エアコンは温度調整に多くの電力を消費する。こまめにオンオフせず、人が減る昼休みなどは少し弱めるなど、調整しながら運転させた方がいい。夏の場合は窓を開けるなどして、前もって室温をエアコンの設定温度に近づけるのも手だ。冷房を点けたら、カーテンを閉めて遮光するとエアコンの負担を減らせる。

冬の場合は、日中はカーテンを開けて日光を取り入れ、夜は冷気を遮断するためにカーテンを閉めると節電に繋げられる。冷房・暖房に限らず、エアコン使用時はドアや窓を開けっ放しにしないのも大切だ。

1−4 BAS(ビルディングオートメーション・システム)の導入

BAS(ビルディングオートメーション・システム)とは、オフィス内の照明や空調、防犯セキュリティなどの機器をインターネット上で一括管理するシステムのことだ。

システムが自動でエアコンの温度調整を行うため、手間をかけずに電気の使用量を減らせる。導入費用は企業によって異なるが、50%の電気代削減に成功した企業もあるようだ。

関連記事:デマンドレスポンスとは?仕組みやメリット、参加方法をわかりやすく解説!

1−5 扇風機やヒーターなども活用する

5つ目の節電方法が、扇風機やヒーターなどの併用だ。エアコンは電力消費量が大きいため、他の電化製品を活用することでエアコンの負担を軽減できる。

例えば、扇風機やサーキュレーターで室内の空気を循環させれば、設定温度になるまでの時間を短縮できる。風が当たることで体感温度を下げることも可能だ。暖房の場合も効率よく室内を暖められる。さらにヒーターを活用すれば暖房の負担を下げることができる。

1−6 一人用小型扇風機を有効活用

6つ目の節電方法が、一人用小型扇風機の有効活用だ。最近は持ち運べるタイプの小型扇風機をよく見かけるが、オフィス用として、デスクでも使える卓上型の小型扇風機が多く販売されている。

多くの小型扇風機はUSBタイプで、本体価格も安いだけでなく電気代も安い。エアコンの温度を下げつつ小型扇風機を併用することで節電効果が期待できる。

1−7 エアコンの室外機の前に物をおかない

7つ目が、エアコンの室外機の前にものを置かないことだ。室外機は室内の空気を入れ替えるために重要な役割を担っている。もし室外機の排気口がもので塞がれていると、排出した空気を再度吸い込んでしまい、エアコンの運転効率が落ちてしまう。

エアコンを効率よく使うためにも室外機の前にはものを置かず、風通しのいい状態を作ることをおすすめする。

1−8 古いエアコンは買い換える

もし自社ビルのエアコンが古い場合、エアコンを買い換えるのも手だろう。環境省によると、電化製品の省エネ性能は年々上がっていることがわかっている。

エアコンについていえば、15年以上のものは倍近く節電でき、10年程度のものでも17%近く電気代が下がることがわかっている。コストが発生してしまうが、電気代をどうしても下げたい場合は、買い替えを検討するのも手だろう。

1−9 室外機用散水機で節電

エアコンを買い換えたくはない場合、室外機用散水機(ピークカット散水装置)を導入するのも1つの手だ。

室外機用散水機が付いていると室外機の温度が上がった場合に冷やすことができ、冷房の性能UPが期待できる。ダイキンの試算によると、冷房の効率が約7%改善され、約12%の節電となったことがわかっているため、多額のコストをかけたくない場合は室外機用散水機の導入を検討するといいだろう。

1−10 夏は涼しい時間、冬は温かい時間帯からエアコンを入れる

エアコンは起動時にもっとも電気を使用する。そして設定温度と気温の差が大きいほど多くの電力を消費する。冬に暖房の電気代が高くなりやすいのは、エアコンの設定温度と外気の温度差が一年で一番大きくなる季節だからだ。

そのため、夏場なら比較的涼しい時間帯、冬ならば暖かくなる時間帯にエアコンを入れることで起動時の消費電力を減らすことができる。

2.照明器具の節電方法

ここまで空調設備の節電方法について解説してきた。次に、オフィスで活動するにあたって欠かせない「照明器具」の節電方法を解説していく。特に冬場は照明器具を使う時間数が増えるため、効率よく節電して電気代を下げよう。

2−1 照明設備のLED化

1つ目がLED照明の導入だ。照明をLEDにすることで、消費電力を蛍光灯の約50%、白熱電球の約20%ほどに減らせることが明らかになっている。設置条件によって異なるものの、年間300万円以上の電気代を削減できたケースもある。

またLEDはあまり発熱しないため、室内温度を上げずに済む。寿命も蛍光灯の約4倍、白熱電球の約20倍とかなり長いのも魅力的だ。

2−2 不要な電気の消灯

当然、不要な電気を消す、廊下などの照明を間引きするのも効果的だ。照明を消しすぎて業務効率が落ちないよう注意する必要があるものの、この場合は電気を消した分だけ節電になる。

部屋を少し暗くして机上にライトを置く「タスク・アンビエント照明」という方法なら、省エネにつながる上に明るい環境で仕事ができる。

ただし、蛍光灯では間引きをしても意味がない場合があるので要注意だ。例えば、2本の蛍光灯のうち1本を外すともう片側も消えてしまうもの。これは片方だけ消灯しても、消した方にも通電してしまうのだ。

2−3 人感センサーを取り付ける

オフィスで使用頻度が少ない場所は、人感センサーをつけると節電になる。人感センサーを設置することで、必要な時だけ電気を使用することができ、さらに自動で消灯してくれるため、照明の消し忘れを防ぐこともできる。

人感センサーは、休憩室や会議室、応接室にトイレや廊下など、さまざまな場所に設置可能だ。併せて照明制御システムを導入すれば、消灯時間のスケジュール管理もでき、さらなる節電効果が期待できる。

3.OA機器の節電方法

パソコンやプリンターなど、業務上必要不可欠なOA機器。

パソコンはともかく、プリンターなどは節電方法がないように思えるが、正しく設定することで電気の使用量を抑えることができる。節電方法は以下の3つだ。

3−1 スリープモードを設定する

パソコンやプリンターなどのOA機器は、起動時とシャットダウン時にもっとも電力を消費する。何度も使用する場合、スリープモードを設定するのがおすすめだ。常時電源オンだったPCにスリープモードを設定すると、約90%の節電につながる。

またモニターだけを消す方も多いが、それだと内部は稼働しているので、スリープモードにした方がいい。デスクトップPCでは約15%、ノートパソコンでは約10%の節電になる。プリンターについても、スリープモードに設定すれば90%以上の電気料金削減が可能だ。

3−2 パソコンを省電力モードに設定する

スリープモードにするのはもちろん、普段から省電力モードにすることで節電効果が期待できる。省電力モードはPCの機能で、一定時間キーボードやマウスの操作がない場合に、自動でディスプレイの輝度を落としたり、スリープ状態に移行したりすることが可能だ。

仮に90分間パソコンを使用しない場合、電源を切ってしまうよりも、省電力モードでつけたままにする方が効率的に節電に繋げられる。さらにディスプレイの明るさを下げることで電力消費量を減らせるため、併せて実施するといいだろう。

3ー3 コンセントをこまめに抜く

意外と知られていないが、待機電力は全体の消費電力量の約6%を占めている。使用しないコンセントを外す、スイッチ付き電源タップに切り替えて不要な場合はオフにする、これだけで大きく節電できる。PCの場合、 不使用時にコンセントを抜けば、約15〜25%の節電が期待できる。

4. トイレの節電方法

ここまでオフィスで電力消費が多い3つの節電方法を紹介してきた。次に、トイレにも2つ、今すぐ節電できる方法があるため紹介していく。

4−1 便器のふたをしっかり閉める

ウォシュレットの場合、ふたが開いているかどうかで便座の温度が変わる。特に冬場は、ふたを開けた場合と閉めた場合では約3度も違い、10〜20%ほど消費電力に差が出る。さらに便座の温度を「高・中・下」から選ぶ場合「下」にすれば、約10〜20%の節電が見込める。

4−2 ウォシュレットを節電モードにする

節電モードがある場合は設定した方がいい。一定時間ウォシュレットは制御部分だけで稼働することになり、約25〜30%の節電が可能だ。

それ以外にも電気料金を減らす方法はある?

ここまでは、オフィスで使用量が多い品目ごとの節電方法を述べた。

オフィスでの節電以外にも、今すぐに電気料金の削減や節電を行う方法は2つ考えられる。

1.業務効率の改善など、従業員の意識を変える

従業員が節電に向けて意識を変えるのもポイントだ。節電を訴えかけるだけでなく、ノー残業デーを設ける、休日出勤をなくすなどの取り組みで消費電力を減らせる。

電気使用のピークタイムを避けるという意味でも、会議を朝か夕方にやるのも節電に効果的だ。また、クールビズやウォームビズを実施することで、空調設備の負担を軽減できる。

2.太陽光発電を自社に導入する

2つ目の方法が太陽光発電の導入だ。太陽光発電設備を設置し、そこで発電した電気を使うことで、電気代とCO2排出量を大幅に削減できる可能性がある。さらにPPAモデルを活用すれば、初期費用・管理費用0円で太陽光発電設備が導入可能だ。

しろくま電力では、これまでに多くの大規模発電所の土地開発から設計、施工までを手がけてきた。ビルや工場の屋根上はもちろん、ソーラーカーポートや、遠隔地に発電所をつくって電気を供給する方法(オフサイトPPA)もできるため「電気代を安くしたい」「CO2排出量も合わせて削減したい」法人は、ぜひしろくま電力にご相談を。

関連記事:コーポレートPPAとは?仕組みと種類、メリットデメリットをわかりやすく解説!

関連記事:オンサイトPPAとは?オフサイトPPAとの違い、メリットデメリットをわかりやすく解説

関連記事:オフサイトPPAとは?オンサイトPPA・自己託送との違いをわかりやすく解説

関連記事:ソーラーカーポートとは?導入がおすすめな企業やメリット・デメリット、補助金情報を解説

3.単価が安い電力会社に切り替える

3つ目が、電気代の単価が安い電力会社への切り替えだ。

電気代は基本的に「電力使用量 × 電気代の単価」で計算できる。ここまで述べてきた工場の節電方法は、主に前者の「電力使用量」を減らす取り組みだ。

しかし、いくら節電しても電力使用量を大幅に減らすのには限界がある。必要以上に節電をしてしまうと、生産効率の大幅な低下にもつながりかねない。

そうした場合に考えたいのが、後者の「電気代の単価」を下げる取り組みである「電力会社の切り替え」だ。今よりも単価が安い電力会社に切り替えるだけで、無理な節電をすることなく電気代を大幅に安くすることができる。

大幅に電気代を下げたいなら、すでに多くの法人が電気代削減に成功している「市場連動型プラン」を選ぶといいだろう。

関連記事:【図解】新電力とは?仕組みやメリット・デメリットをわかりやすく解説!

関連記事:【図解】電力自由化とは?仕組みやメリット・デメリットをわかりやすく解説

市場連動型プランとは?

市場連動型プランとは、30分ごとに電気代の単価が変動する電力プランだ。

新電力はJEPXという市場から仕入れた電気を供給している。JEPXからの電気の仕入れ値を「市場価格」というが、市場価格は需要と供給に応じて30分ごとに変動する仕組みだ。この市場価格をもとに、以下の電力量料金が決定するのが「市場連動型プラン」である。

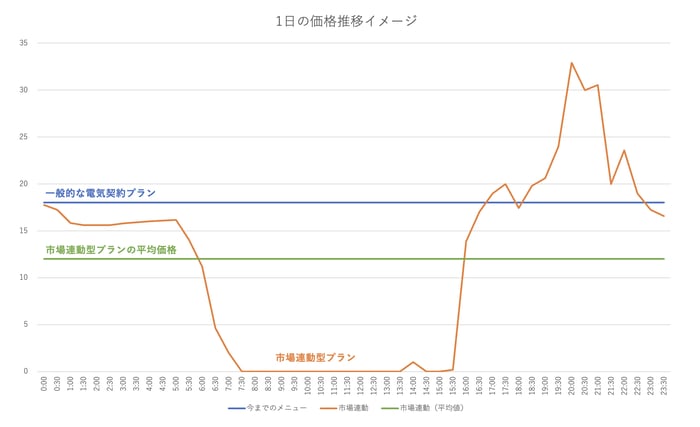

一般的な料金プランは電気代の単価が1ヶ月ごとに変動するが、その期間はいつ使っても電気代が同じである。電気代を安くするには、節電するか、電力会社が電気代を下げるのを待つしか方法がない。しかし2025年現在、電力会社は電気代を下げるどころか値上げを行っているのが現状だ。

一方、市場連動型プランの場合、市場価格に応じて単価が変動する。晴れて太陽光発電の導入量が増える時間帯や電力需要が少ない時間、燃料価格が安い時期などは大幅に安くなるのだ。

市場価格は最安0.01円/kWhとほぼ0円のため、電気代を大幅に安くできる可能性がある。

上図は弊社の担当者が計測した、市場価格が0.01円/kWhとなった時間数の推移だ。

全国的に再生可能エネルギーが増加したことで、最安値をつける時間は多くのエリアで毎年増えている。特に2023年の九州エリアでは、年間1,174時間、年間の総時間数(8,760時間)の約13%が0.01円/kWhとなった。

市場連動型プランでは、昼間の電気代が安くなる傾向にあるため、日中に稼働が多い工場やオフィスなどは特に電気代を下げられる可能性が高い。以下は市場価格が0.01円/kWhをつけた際の、2つのプランの価格イメージ図だ。

電気代を安くできる可能性が高いため、節電に取り組みつつ、市場連動型プランに切り替えればさらに電気代を安くできるだろう。

関連記事:市場連動型プランとは?電気代の仕組みやメリット・デメリットをわかりやすく解説

関連記事:非化石証書とは?仕組みや購入方法、企業が導入するメリットをわかりやすく解説

関連記事:【図解】JEPXとは?取引の仕組みや市場価格の決まり方をわかりやすく解説!

関連記事:電力需給ひっ迫とは?なぜ起きる?いつまで続く?電気代値上げに備えて法人がすべき対策を解説

今後は自社に合った電力プランを選ぶことが大切

ここまで、オフィスでできる節約方法を紹介し、市場連動型プランについて解説してきた。

市場連動型プランに興味がある法人はぜひ「しろくま電力の市場連動型プランページ」を参照いただきたい。しかし、市場連動型プランには当然デメリットや向き不向きもあるため、必ずしも全ての会社にとって最適というわけではない。

法人にとって大切なのは、自社に合った電力プランを選び、電気代のコストパフォーマンスを高めることだ。

例えば、

|

など、法人によって選ぶべき電力プランは異なるのである。

現在、大手電力あるいは新電力が提供する「法人向け電力プラン」を契約中の法人が多いのではないだろうか。実はこのプラン、法人によって多少単価に違いがあるものの、基本的にはどの法人に対しても電気代の仕組みは同じである。

「大手電力=安心」というイメージがあったり、現状から電力プランを見直すのは怖い、と感じるかもしれない。だがこれからは「自社にあった電力プランを選んで効率よく電気代を下げていく」取り組みが非常に重要なのである。

電力会社によっては「プランを会社ごとにカスタマイズできる」「適切な電力プランを提案してくれる」会社もあるため、電力会社選びが面倒な場合は、こうした法人から見積もりをとるのも一つの手だろう。

<オフィスの電気代削減実績多数!平均22%・最大43%削減>

しろくま電力でオフィスの電気代をもっと安くしよう

しろくま電力では、高圧・特別高圧の電力を使用する法人向けに電力プランを提供している。しろくま電力の強みは「電気代の安さ」と「業界トップクラスのプラン数」だ。

電気代が大手電力より安いのはもちろん、「電気代をとにかく安くしたいから市場連動型プラン」「価格の安定性も重視したいから燃調リンクプラン」など、ニーズに合わせて電力プランを選ぶことができる。

中には電気代を45%(1.5億円)削減したプランもある。プランをカスタマイズし、御社だけの電力プランを作ることも可能だ。オフィスの電気代削減実績も豊富で、2024年度には最大43%の削減に貢献している(下図参照)。

以下はしろくま電力を導入する主な企業・自治体である。

しろくま電力は、入札制(価格が安い場合に導入が決まる)を実施する数多くの自治体に対しても電力供給を行っている。多くの法人からも低価格であることが好評で、契約更新率は92%を超えた。

また、しろくま電力の電気は全てCO2を一切排出しない実質再生可能エネルギーだ。電気を切り替えるだけで御社のCO2削減量を減らすことができる。

見積もりは「複数のプランの電気代の提示」や「現在の契約先との電気代・CO2削減量の比較」にも対応している。「どれがいいかわからない」法人にはこちらからプランを提案することも可能だ。

見積もりだけでなく「プランについて説明してほしい」「なぜ安いのか、本当に倒産しないか知りたい」といった面談も行っている。切り替えを検討中でなくとも、気軽にお問い合わせいただきたい。

<その他オススメの関連記事>

【図解つき】太陽光発電の仕組みや基礎知識をわかりやすく解説!

【法人向け】太陽光発電のメリットとデメリットをわかりやすく解説!

【最新】商業施設の節電方法をわかりやすく解説!法人におすすめの電気代削減方法とは?

【最新】スーパーマーケットの節電方法をわかりやすく解説!法人がすべき電気代削減方法とは?

【最新】病院の節電・電気代削減方法をわかりやすく解説!法人がすべき対策とは?

.jpg?height=200&name=banner-w960h540-%E8%A3%BD%E9%80%A0%E6%A5%AD%20%E7%AF%80%E9%9B%BB(%E9%9B%BB%E6%B0%97%E4%BB%A3%E5%89%8A%E6%B8%9B).jpg)