【2026年最新】法人の電気代値上げ・高騰を徹底解説!高圧・特高の料金推移や、電気料金の削減方法もわかりやすく紹介

※この記事は2025年5月20日に最新の情報に更新されました。

2020年以降、値上げが続く電気代。少しでも安くするために、値上げの原因や今後の予測を把握し、何らかの対策を探している方も多いのではないだろうか。

そこでこの記事では、電気代の推移と値上げ状況を解説し、なぜ電気代が高騰するのか、大手電力会社はどれくらい値上げしているのか、今後、法人の電気代はどうなっていくのかをわかりやすく説明。そして最後に、法人ができる電気代削減術を紹介する。

|

目次 |

法人向け電気代の値上げ状況と推移

まず電気代がどれくらい上がっているのか、電気代の推移を把握しておこう。電力規模ごとに電気代を見ていく。

関連記事:【最新】電気代はどれくらい値上げした?推移と今後の予測、法人ができる電気料金の高騰対策を解説!

関連記事:非化石証書とは?仕組みや購入方法、企業が導入するメリットをわかりやすく解説

高圧電力の電気代の値上げ状況と推移

以下は新電力ネットが発表した、高圧の電気代(全国平均)の推移だ。

(出典:新電力ネットの情報をもとに弊社作成)

(出典:新電力ネットの情報をもとに弊社作成)

2020年以降、高圧の電気代は値上げが続いており、2023年1月には約2.1倍となる27.49円/kWhまで値上がりした。

2023年以降は燃料費の高騰が落ち着き、電気代は一旦安くなっている。しかし2024年は高止まりが続き、後半からはまた値上げ局面に入った。2025年現在も高圧電力の電気代は高いのが現状だ。

関連記事:高圧電力とは?低圧や特別高圧との違い、契約の注意点もわかりやすく解説!

特別高圧電力の電気代の値上げ状況と推移

続いて、特別高圧の電気代の推移を見ていく。

(出典:新電力ネットの情報をもとに弊社作成)

(出典:新電力ネットの情報をもとに弊社作成)

特別高圧の電気代は、2020〜2021年には10円/kWhを切ることもあった。しかしそれ以降は値上げが続き、2023年4月の電気代は2021年1月の約2.5倍となる24.20円/kWhまで値上がりした。

高圧電力と同じように、2023年に電気代は多少下落したものの、その後は高止まりが続き、2024年後半から2025年にかけて電気代が値上がりする状態となっている。

低圧電力の電気代の値上げ状況と推移

次に低圧電力の電気代の推移を見ていこう。

(出典:新電力ネットの情報をもとに弊社作成)

(出典:新電力ネットの情報をもとに弊社作成)

低圧の電気代は2021年2月に19.43円/kWhまで下がったものの、それ以降はしばらく値上げが続き、2023年1月には31.25円/kWhとなった。この2年の間に、電気代は平均して1.6倍も上がった。

2023年以降は高圧・特別高圧と同じように電気代が下がったが、それでも高止まりが続き、2023年後半からはまた値上がりする事態となっている。2024年には電気代が2022年度並みの水準にまで戻っており、2025年現在も電気代は安くなっていない。

法人向けの電気代が値上げ・高騰する理由とは

法人向けの電気代は低圧・高圧・特別高圧のいずれも値上げ・高止まりが続いていると説明した。それでは、なぜ電気代は値上げ・高騰が続くのだろうか? ここからはその原因を5つ解説する。

関連記事:【最新】法人の電気代が高いのはなぜ?電気料金が高騰する理由と対策をわかりやすく解説!

①燃料費の高騰

1つ目が燃料費高騰による「燃料費調整額の値上げ」だ。下図のように、2020年以降、石油と天然ガス、石炭の輸入価格は高騰が続いている。

(出典:経済産業省が発表した資料や各社の研究データをもとに弊社作成)

(出典:経済産業省が発表した資料や各社の研究データをもとに弊社作成)

特に2022年に入って燃料費が大幅に値上がりしているが、燃料費が上がった主な原因は以下の3つだ。

・脱炭素の促進による化石燃料への投資撤退

・2022年ロシア・ウクライナ問題

・急激な円安ドル高の進行

化石燃料を手掛ける企業や火力発電所からの投資撤退(ダイベストメント)、さらにロシアが西側諸国の経済制裁に反発し燃料の輸出を制限した結果、化石燃料の供給量が減少した。

一方でコロナ禍からの景気回復に向けて世界的な需要量が増加しているため、燃料価格が高騰している。また急激な円安ドル高の進行も輸入価格高騰の一因だ。

こういった経緯から燃料費が高騰し、その影響で下図のように燃料費調整額も値上がりしている。

(出典:新電力ネット「燃料費調整額の推移」より)

(出典:新電力ネット「燃料費調整額の推移」より)

上図は東京電力の燃料費調整額(特別高圧)の推移だ。燃料費調整額は「半年前〜3ヶ月前の燃料費の平均額」を反映する場合が多いため、若干値上がりするタイミングにズレがあるが、2023年には10円/kWhを超えている。その後も燃料費が高止まりしているため、2025年に入っても燃料費調整額は高止まりが続いているのだ。

関連記事:電気代の燃料費調整額とは?仕組みや今後の見通し、安くする方法をわかりやすく解説

②再エネ賦課金の値上げ

再エネ導入量増加による「再エネ賦課金の値上げ」だ。

(出典:公表されているデータをもとに弊社作成)

上図は再エネ賦課金の単価の推移をグラフにしたものだ。FIT制度がはじまった2012年度、再エネ賦課金の単価は0.22円/kWhだったが、2025年度には3.98円/kWhとなっている。

再エネ賦課金の単価が年々が上がっている理由は、再エネの導入量が増加し、買い取りにかかる費用が増えているからだ。2023年度には1.40円/kWhまで下がったが、またそれ以降は大幅に値上がりしている。

再エネ賦課金の単価の計算式や、2023年度に単価が1.40円/kWhに下がった理由などは下記記事で解説している。

関連記事:【法人向け】再エネ賦課金とは?仕組みや役割をわかりやすく解説!

③国内の電力供給不足

3つ目の原因が、国内の電力供給不足による電力需給のひっ迫だ。電力需給のひっ迫とは、需要量が供給量ギリギリとなり、電気の予備がほとんどない状態を指す。

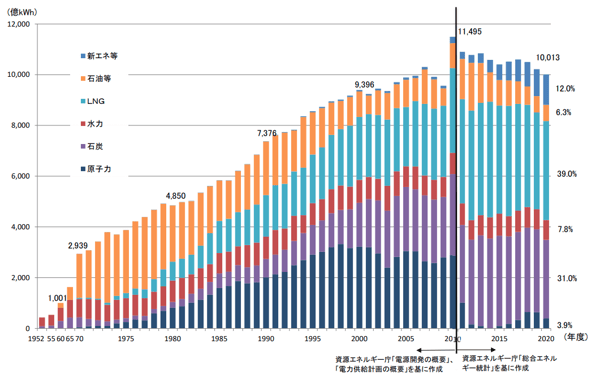

(出典:資源エネルギー庁「エネルギー白書2022」)

(出典:資源エネルギー庁「エネルギー白書2022」)

上図は日本の電力供給量の推移だ。原子力発電所の停止や、老朽化が進む火力発電所の停止により、2010年以降、国内では電力供給量が減少している。そのため2022年の夏と冬に電力需給がひっ迫し、電気代が高騰する要因となった。

そして2023年の夏冬も東京エリアなどでは電力需給がひっ迫する恐れがある。電力需給が起きる原因や、ひっ迫はいつまで続くのか、ひっ迫に備えて法人ができる電気代高騰対策について、下記記事で詳しく解説している。

関連記事:電力需給ひっ迫とは?なぜ起きる?いつまで続く?法人がすべき対策を解説

④レベニューキャップ制度の開始

電気代が高い4つ目の理由が、2023年4月から託送料金が上がっているからだ。

託送料金とは送電線の使用料のことで、電力会社から電気を購入する場合に支払う必要がある。この送電線の管理を行うのは送配電事業者とよばれる事業者だが、これまで、送配電事業者の利益は国によって約束されていた。

しかし2023年4月より、送配電事業者の利益を確保せず、各社にコストの効率化を促すことで利益を捻出させる「レベニューキャップ制度」がスタート。これによって2023年4月より託送料金が上がっているのだ。

しかし、この制度で各社ともにコストを効率化させる必要があるため、今後、託送料金は下がっていくものと考えられる。詳しい値上げ幅や、託送料金とレベニューキャップ制度の解説は下記記事で行っている。

関連記事:【最新】託送料金とは?概要とレベニューキャップ制度をわかりやすく解説!

⑤容量拠出金の上乗せ

5つ目の原因が、容量市場の開始による「容量拠出金の上乗せ」だ。

2020年より、日本では容量市場というものがスタートしている。容量市場とは「4年後に必要となる電気の供給力」を売買する市場のことだ。もっとわかりやすく説明すると、電力が不足しないように前もって発電所のキャパを押さえる、というのが容量市場である。

2024年4月より、多くの電力会社は容量市場で押さえた発電所から電力を供給されている。電力会社はこの対価として「容量拠出金」を支払う必要があるのだ。そして多くの電力会社は、この「容量拠出金」を電気代に上乗せしている。これにより、契約している電力会社によっては電気代が上がっている可能性があるのだ。

【2025年最新】大手電力の法人向け電気代の値上げ状況

ここまで、法人向け電気代の値上げ状況と、なぜ法人向けの電気代が高いのかを解説してきた。それでは実際に、大手電力会社がどのような値上げを行っているのか、その状況を解説していく。

また、説明にあたって、上記の電気料金の内訳を頭に入れていただきたい。基本的に電気代は以上の4つで成り立っているが、大手電力会社の中には「市場価格調整項」をはじめとする要素を追加し、法人側にわかりづらい形で値上げを行っているケースがあるのだ。

関連記事:【最新】電気代を値上げする電力会社一覧!電気料金はどれくらい高くなる?

関連記事:市場価格調整単価とは?電気代がまた上がる?仕組みと対策をわかりやすく解説

関連記事:電源調達調整費とは?独自燃調の仕組みと特徴をわかりやすく解説

①北海道電力の値上げ状況

まず北海道電力から見ていこう。2025年現在、最後に北海道電力で大きな値上げが行われたのは2023年4月である。

北海道電力では、2022年度の経常利益がマイナス620億円となったことを受けて「基本料金」と「電力量料金」「燃料費調整額」の値上げを実施。法人向けの電気代は18.4〜21.2%ほど値上げしている。

さらに北海道電力は前述した「市場価格調整項」を電気代に新しく追加した。そのため、場合によっては知らないうちに電気代が21%以上値上げしている可能性がある。

北海道電力の具体的な値上げ額や、見直し後の燃料費調整額のわかりやすい解説、今後の高騰対策については下記記事を参照いただきたい。北海道電力エリアは電気代が特に割高で、しろくま電力であればさらに安い電力プランを提案できる可能性が高いため、ぜひお問い合わせいただきたい。

参考記事:北海道電力が電気料金を値上げ!市場価格調整単価とは?法人がすべき対策を解説

②東北電力の値上げ状況

次に東北電力の値上げ状況を解説していく。2025年現在、東北電力で最後に大幅な電気代の値上げが行われたのは2023年4月である。しかし東北電力で問題なのは、2022年11月にも法人向けの電気代を大幅に値上げしている点だ。

東北電力は「基本料金」と「電力量料金」「燃料費調整額」の値上げを2回行い、さらに「市場価格調整項」を電気代に新しく追加している。この2回の値上げによって法人向け電気代の単価は1kWhあたり16円近く増加しており、2020年以降、電気代が約2.5倍に高騰していることがわかった。

この背景にあるのは、東北電力の2022年度の経常利益がマイナス2,400億円となった点だ。しかし、詳しくは後述するが、実際のところここまで電気代を値上げする必要があったのかは不明でもある。

東北電力の具体的な値上げ額や、見直し後の燃料費調整額のわかりやすい解説、今後の高騰対策については下記記事を参照いただきたい。東北電力エリアについても電気代が特に割高で、しろくま電力であればさらに安い電力プランを提案できる可能性が高いため、ぜひお問い合わせいただきたい。

関連記事:東北電力の電気料金が値上げ!法人がすべき電気代の高騰対策を解説!市場価格調整とは?

③東京電力EPの値上げ状況

次に東京電力の値上げを解説していく。東京電力も東北電力同様、数回にわたって値上げを実施しているため注意が必要だ。

東京電力の値上げ①2023年4月より高圧・特別高圧の電気代を12〜14%値上げ

東京電力ホールディングスの2022年度の経常利益はマイナス5,020億円を計上した(前年はプラス886億円)。

これを受けて東京電力EPは、2023年4月より高圧・特別高圧の電力量料金を値上げし、燃料費調整額の内訳を見直すと発表。この変更だけで電気代は12〜14%値上がりしている。

東京電力の値上げ②2025年4月より高圧・特別高圧の電気代単価を見直し

2025年4月より、東京電力EPは高圧・特別高圧の基本料金と電力量料金を値上げしている。2024年4月より、東電が提供する電力プランは以下の3つになったが、それぞれが今回の値上げの影響を大きく受けるものと考えられる。

|

ベーシックプランと市場調整ゼロプランについては基本料金が大幅に値上げし、電力量料金が下がっている。一方で、市場価格連動プランは逆の動きをしている。今回の単価見直しで電気代が上がっているのは以下の法人だ。

|

①の法人については、基本料金が大幅に値上げしているため、30%近く電気代が値上げしている可能性がある。契約電力を下げるなどの取り組みが必要だ。

②の法人については、以前の標準プランから基本料金が約1.6倍も上昇している。そのため、電力プランや電力会社を見直すなど、電気代削減につながる何かしらのアクションを起こした方がいいだろう。

東京電力エナジーパートナーの具体的な値上げ額や、見直し後の燃料費調整額についてのわかりやすい解説、法人が今後に備えてとるべき高騰対策については下記記事を参照いただきたい。

関連記事:東京電力EPの電気代が大幅値上げへ!法人がすべき対策とは

④中部電力ミライズの値上げ状況

2025年現在、中部電力ミライズが最後に大幅な電気代の値上げを行なったのは2023年4月だ。

中部電力ミライズは電力量料金を値上げし、燃料費調整額の算出方法を見直している。これにより、中部電力の法人向け電気代は8〜10%ほど値上がりしている。

この背景にあるのは、中部電力ミライズの2022年4月〜12月の経常利益がマイナス278億円となった点だ。これにより、中部電力では電気代の見直しを行なっている。

中部電力ミライズの具体的な値上げ額や、見直し後の燃料費調整額のわかりやすい解説、今後の高騰対策については下記記事を参照いただきたい。

関連記事:中部電力ミライズの電気代が大幅値上げへ!法人がすべき対策とは

⑤北陸電力の値上げ状況

北陸電力が最後に大幅な値上げを行なったのは2023年4月だ。電気料金の「基本料金」と「電力量料金」「燃料費調整額」を値上げしており、これにより、北陸電力の法人向けの電気代は約25〜27%値上がりしている。

この値上げの理由は、北陸電力の2022年度の経常利益がマイナス1,000億円となったからだ。その後、どうなっているのかについては後述する。

北陸電力の具体的な値上げ額や、見直し後の燃料費調整額のわかりやすい解説、今後の高騰対策については下記記事を参照いただきたい。

参考記事:北陸電力が電気料金を25%値上げ!市場価格調整単価とは?法人がすべき対策を解説

⑥関西電力の値上げ状況

他の大手電力会社と違い、関西電力では2023年4月に電気代の値上げを行なっていない。しかし2024年4月より電気代に「市場価格調整項」を追加し、2025年4月より「市場価格調整項」の算定方法の見直しを行なっている。

具体的には「過去3〜5ヶ月前の市場価格の平均額」が市場価格調整項として電気代に反映されていたが、それが「前月の市場価格の平均額」に変更されているのだ。今までは過去数ヶ月の平均値だったため、変化が緩やかだったが、前月の平均値になったことで電気代の上下が激しくなることとなった。

そのため、もし市場価格が高騰した場合、関西電力の高圧・特別高圧向けの電気代も大幅に上がることとなる。場合によっては電気代が上乗せされ、1.5倍〜2.0倍ほど高くなる可能性もあるため要注意だ。しろくま電力をはじめ、関西エリアには電気代が安い新電力が多いため、そちらへの乗り換えを検討するのも一つだろう。

⑦中国電力の値上げ状況

中国電力についても、最後に大幅な値上げを行なったのは2023年4月1日だ。

中国電力は「基本料金」と「電力量料金」を値上げし、燃料費調整額の内訳を見直している。この値上げによって電気代は16〜17%ほど上がっているため注意が必要だ。

中国電力が値上げを実施した理由は、2022年度の経常利益がマイナス1,400億円となったからだ。これは中国電力の過去最大の赤字である。しかしその翌年度以降、値上げによって中国電力の収益がどのようになったかは知っておくといいだろう(詳しくは後述)。

中国電力の具体的な値上げ額や、見直し後の燃料費調整額のわかりやすい解説、今後の高騰対策については下記記事を参照いただきたい。

参考記事:【最新】中国電力の電気代が値上げへ!法人がすべき対策とは

⑧四国電力の値上げ状況

四国電力は2023年4月に「基本料金」と「電力量料金」「燃料費調整額」を見直し、電気代を約10%値上げしている。

これは四国電力の2022年度の経常利益がマイナス300億円となったからだ。しかしその翌年度以降、値上げによって四国電力の収益がどのようになったかは知っておこう(詳しくは後述)。

四国電力の具体的な値上げ額や、見直し後の燃料費調整額のわかりやすい解説、今後の高騰対策については下記記事を参照いただきたい。

参考記事:四国電力が電気代を大幅に値上げへ!法人がすべき対策とは

⑨九州電力の値上げ状況

九州電力は他の大手電力と違い、2023年4月に大幅な値上げを行なっていない。しかし2023年10月より、電気代の内訳に「市場価格調整項」を追加しており、実質的に電気代の値上げを行なっている。

また2025年4月より、高圧・特別高圧向けプランの「電力量料金」の値上げと、市場価格調整項の算出方法の見直しが行われた。

これらの値上げにより、まず電力量料金はだいたい7〜8%ほど値上げされている。そして市場価格調整項はプラス調整、つまり電気代の上乗せが増えるように算定方法が変更された。もし市場価格が高騰した場合、電気代が10%以上上がる可能性も考えられるのだ。

【要注意】電気代の値上げにより、大手電力8社が過去最高益となっている

ここまで大手電力会社の電気代の値上げ状況を解説してきた。

ほとんどの大手電力が、2022年度に赤字になったことを理由に2023年度に大幅な値上げを行なっているが、その結果、以下のように大手8社が過去最高益となっていることを知っておこう。

|

電力会社

|

2022年度

経常利益(億円) |

2023年度

経常利益(億円) |

増加額(億円)

|

増加率(%)

|

|

|

北海道電力

|

▲1,000

|

500

|

1,500

|

150

|

最高益 |

|

東北電力

|

▲1,200

|

600

|

1,800

|

150

|

最高益

|

|

東京電力HD

|

▲1,500

|

700

|

2,200

|

147

|

|

|

中部電力

|

300

|

1,200

|

900

|

300

|

最高益

|

|

北陸電力

|

▲800

|

400

|

1,200

|

150

|

最高益

|

|

関西電力

|

400

|

4,419

|

4,019

|

1,005

|

最高益

|

|

中国電力

|

▲900

|

500

|

1,400

|

156

|

最高益

|

|

四国電力

|

▲600

|

300

|

900

|

150

|

最高益

|

|

九州電力

|

▲700

|

600

|

1,300

|

186

|

最高益

|

東京電力EPについては、原子力損害賠償費や災害特別損失などが特別損失として計上されたため、過去最高益とはなっていない。しかしそれでも利益額が2,200億円も増加する事態となっている。

過去最高益となった結果、大手電力が基本料金や電力量料金を値下げしたなら問題はないが、固定価格の値下げはほとんど行われていない。「大手電力会社は倒産しないので安心」というイメージがあるかもしれないが、その分だけ「大手電力会社の電気代がどんどん割高になっている」ということは理解していただきたい。

関連記事:【図解】JEPXとは?取引の仕組みや市場価格の決まり方をわかりやすく解説!

関連記事:【図解】電力自由化とは?仕組みやメリット・デメリットをわかりやすく解説

関連記事:【図解】新電力とは?仕組みやメリット・デメリットをわかりやすく解説!

今後も法人向けの電気代は値上げ・高騰が続くのか?

ここまで電気代の推移と、値上げする理由、大手電力会社の値上げ状況を解説し、各社ともに電気代を値上げする傾向にあることを解説した。今後については電気代が下がることを期待したいところだが、これから電気代はどうなっていくのだろうか?

結論から述べると、この先も高圧・特別高圧の法人向け電気代は値上げ・高騰が続く可能性が高いと考えられる。ここからは今後も電気代の値上げが続く理由を3つ、解説していく。

関連記事:今後も電気代は値上げする?高い原因と予測、法人・家庭でできる電気代削減方法を徹底解説!

関連記事:【図解】太陽光発電のPPAモデルとは?仕組みやメリット・デメリットをわかりやすく解説!最新の補助金情報も掲載!

①化石燃料費は今後も上がる可能性が高い

1つ目が、電気代高騰の原因である「燃料費」が今後も値上がりする可能性が高い点である。これは燃料費高騰の主な原因である「ロシア・ウクライナ問題」が収束の見通しがついていないからだ。

ロシア・ウクライナ情勢以外にも、2023年10月より激化したイスラム組織ハマスとイスラエルの戦闘によってイスラエル産の天然ガスが一時21%値上がりしている。このように化石燃料費は社会情勢に大きく影響を受ける場合が多い。

さらに世界銀行、IEA(国際エネルギー機関)、EIA(米国エネルギー情報局)それぞれの予測を見ても、「石油・石炭・天然ガスの価格は上がり続ける」と結論が出ている。化石燃料を使い続けている限り、今後も電気代が高くなっていく可能性が高いといえるだろう。

関連記事:【図解つき】太陽光発電の仕組みや基礎知識をわかりやすく解説!

関連記事:【法人向け】ソーラーカーポートとは?メリット・デメリット、注意点をわかりやすく解説

②再エネ賦課金が下がる見込みは薄い

再エネ賦課金は、FIT制度やFIP制度を通して国が買い取る再生可能エネルギーの量が多いほど高くなる。太陽光発電の場合、FIT制度は20年間続くため、FIT制度の終了案件が出始めるのは2032年以降だ。

そのため、2023年度のように単価が安くなる可能性はあるものの、基本的にはこの期間までは再エネ賦課金が値上がりするものと考えられる。特に2031年にピークを迎える可能性が非常に高いといえるだろう。

関連記事:【法人向け】太陽光発電のメリットとデメリットをわかりやすく解説!

関連記事:自家消費型太陽光発電とは?導入するメリットやデメリットをわかりやすく解説

③電気代の補助金が継続する可能性が低い

政府はこれまで、以下のように電気代・ガス代の補助金を支給してきた。

| 電気・ガス価格激変緩和対策事業費補助金 |

・2023年1月〜2024年5月まで実施

・一般家庭が1.8〜7円/kWh、法人は0.9〜3.5円/kWhが補助された |

| 酷暑乗り切り緊急支援 | ・2024年8月〜10月まで実施 ・一般家庭が2.5〜4円/kWh、法人は1.3〜2.0円/kWhが補助された |

| 電気・ガス価格激変緩和対策事業費補助金 | ・2025年1月〜3月まで実施 ・一般家庭が2.5〜4円/kWh、法人は0.7〜1.3/kWhが補助された |

この補助金が永続的に実施されれば電気代の負担を減らすことができるが、各補助金の期間を見てもわかるように、実施されるのは短期間である。さらに今後も実施されるかは未定であるため、補助金によって電気代が安くなるのはあまり期待できないと言えるだろう。

ちなみに初回の補助金に合わせて大手電力などは基本料金・電力量料金を大幅に値上げしている。このように実際には電気代が安くなっていないケースもあるため、根本的に電気代を削減する動きをした方がいいといえるだろう。

関連記事:電気代の補助金制度をわかりやすく解説!いつまで?補助内容をわかりやすく解説!

最終保障供給は大幅に値上がりしているので契約は危険

電気契約を結んでいる電力会社が倒産や撤退などで、契約解除することになったものの、新規の契約先が見つからない場合に利用できるのが最終保障供給だ。この制度がある限り、電気が止まる心配はない。

電気契約を結んでいる電力会社が倒産や撤退などで、契約解除することになったものの、新規の契約先が見つからない場合に利用できるのが最終保障供給だ。この制度がある限り、電気が止まる心配はない。

これまで最終保障供給の料金は「各エリアの大手電力会社標準プランの1.2倍」と定められていた。しかし2022年9月1日より料金体系が大きく変更され、最終保障供給は大幅に値上がりしている。

現在、最終保障供給は「電気代が安くならない、非常に割高な市場連動型プラン」となっているため、電力会社との契約を検討すべきだ。

なぜ最終保障供給が値上がりしたのか、料金体系がどう変わったのか、そして今後の値上げリスクや法人ができる対策があるのかについては、次の記事で解説している。

関連記事:最終保障供給とは?2022年9月から料金が大幅値上げへ!対策を解説

また大手電力会社の中には、標準プランの値上げとは別に最終保障供給料金の値上げを発表しているケースもある。2025年現在、東北エリアや中部エリアで最終保障供給の価格がさらに上がるため、要注意だ。東北エリア・中部エリアの最終保障供給の値上げと、それに対して法人ができる対策について、下記記事で詳しく解説している。

関連記事:【注意】東北電力の最終保証供給が大幅値上げ!法人ができる高騰対策とは?

関連記事:中部電力PGの最終保障供給が大幅値上げへ!法人はどう対策すべき?

法人ができる電気代の削減方法とは?

今後も更なる値上げが予想される高圧・特別高圧の電気代。しかし、そのような状況でも、法人にできる高騰対策はある。いますぐできる対策を4つ見ていく。

関連記事:【法人向け】電気代の削減方法を徹底解説!電気料金を安くしたい企業がすべき対策とは

①節電の実施

1つ目の対策が節電だ。電気代の単価が上がる今、電気の使用量自体を減らすことで電気代が上がりすぎるのを防ぐことができる。例えば照明をLEDにすれば、消費電力を蛍光灯の約50%、白熱電球の約80%削減できるのだ。

しかし節電といっても、どこをどう節電すればどれだけの効果が得られるのか、は非常にわかりづらい。そこで下記記事で、オフィスと工場ですぐにできる節電方法と、それぞれの取り組みで得られる節電効果を解説している。

関連記事:【最新】オフィスですぐできる節電方法を解説!電気代を削減しよう

関連記事:【最新】工場の節電・電気代削減に効果的な方法を徹底解説!

②デマンドレスポンス・節電プログラムへの参加

2つ目の対策はデマンドレスポンス・節電プログラムへの参加だ。これらのプログラムに参加し、各電力会社が定めた節電の取り組みを実施することで、電気代をさらに安くすることができる。

特にデマンドレスポンスはインセンティブを得たり、省エネ法の報告に活用できたりするなど、法人が取り組むメリットは非常に大きいと言える。しろくま電力でもDRを実施しているため、ぜひ以下より確認いただきたい。

関連記事:デマンドレスポンスとは?仕組みやメリット、参加方法をわかりやすく解説!

関連記事:【図解】節電ポイントとは?法人にメリットはある?仕組みや注意点を解説!

関連記事:省エネ法とは?2023年改正のポイントと概要をわかりやすく解説

③電気代の仕組みを理解して、基本料金を下げる

3つ目の方法が、電気代の仕組みや計算方法を理解したうえで、対策を打って電気代を下げることだ。基本料金については、法人の努力次第で安くすることができる。電気料金プランの内訳と電気代の計算方法、基本料金を安くする方法について、下記記事で解説している。

関連記事:電気代の計算方法は?内訳や電気料金を安くする方法をわかりやすく解説!【法人・家庭向け】

関連記事:電気代の基本料金とは?仕組みと種類、電気料金を安くする方法をわかりやすく解説

④電力プランを切り替える

電気代を安くするために電気使用量を減らすのは効果的だ。しかし電力会社を切り替えることで、さらに電気代を安くできる可能性がある。

ポイントを押さえて電力会社を選ぶことで、倒産や撤退リスクを気にせず、今よりも電気代を安くできる可能性があるのだ。電力会社選びで失敗しないために重視すべきポイントや注意点、電気代が安くなる可能性がある新電力の特徴について、下記記事で詳しく解説している。

関連記事:【最新】法人の電力会社・電気料金プランの選び方とは?注意点と電気代を安くする方法を解説!

関連記事:電力会社を乗り換える方法とは?切り替え方法とメリット・デメリット、注意点を解説

これからは自社に合った電力プランを選ぶことが重要

ここまで、電気代の高騰について解説してきた。今後も電気代が上がる可能性が高いが、法人はどう対応すべきなのか? それは、自社のニーズに合った電力プランを選び、電気代のコストパフォーマンスを高めることだ。

例えば、

|

など、法人によって選ぶべき電力プランは異なるのである。

現在、大手電力あるいは新電力が提供する「法人向け電力プラン」を契約中の法人が多いのではないだろうか。実はこのプラン、法人によって多少単価に違いがあるものの、基本的にはどの法人に対しても電気代の仕組みは同じである。

「大手電力=安心」というイメージがあったり、現状から電力プランを見直すのは怖い、と感じるかもしれない。だがこれからは「自社にあった電力プランを選んで効率よく電気代を下げていく」取り組みが非常に重要なのである。

電力会社によっては「プランを会社ごとにカスタマイズできる」「適切な電力プランを提案してくれる」会社もあるため、電力会社選びが面倒な場合は、こうした法人から見積もりをとるのも一つの手だろう。

関連記事:【図解】市場連動型プランとは?電気代は安くなる?メリット・デメリットをわかりやすく解説!

関連記事:RE100とは?仕組みや日本の加盟企業についてわかりやすく解説

<業界トップクラスのプラン数!電気代を45%削減した例も>

御社に最適なプランで電気代・CO2を削減しよう

しろくま電力では、高圧・特別高圧の電力を使用する法人向けに電力プランを提供している。しろくま電力の強みは「電気代の安さ」と「業界トップクラスのプラン数」だ。

電気代が大手電力より安いのはもちろん、「電気代をとにかく安くしたいから市場連動型プラン」「価格の安定性も重視したいから燃調リンクプラン」など、ニーズに合わせて電力プランを選ぶことができる。中には電気代を45%(1.5億円)削減したプランもある。プランをカスタマイズし、御社だけの電力プランを作ることも可能だ。

以下はしろくま電力を導入する主な企業・自治体である。

しろくま電力は、入札制(価格が安い場合に導入が決まる)を実施する数多くの自治体に対しても電力供給を行っている。多くの法人からも低価格であることが好評で、契約更新率は92%を超えた。

また、しろくま電力の電気は全てCO2を一切排出しない実質再生可能エネルギーだ。電気を切り替えるだけで御社のCO2削減量を減らすことができる。

見積もりは「複数のプランの電気代の提示」や「現在の契約先との電気代・CO2削減量の比較」にも対応している。「どれがいいかわからない」法人にはこちらからプランを提案することも可能だ。

見積もりだけでなく「プランについて説明してほしい」「なぜ安いのか、本当に倒産しないか知りたい」といった面談も行っている。切り替えを検討中でなくとも、気軽にお問い合わせいただきたい。

<その他のおすすめ記事>

関連記事:カーボンニュートラルとは?意味や背景、実現に向けた世界の取り組みをわかりやすく解説

関連記事:【最新】スーパーマーケットの節電方法をわかりやすく解説!法人がすべき電気代削減方法とは?

関連記事:【最新】病院の節電・電気代削減方法をわかりやすく解説!法人がすべき対策とは?