【最新】倉庫の節電・電気代削減方法とは?法人がすべき節約術をわかりやすく解説!

.jpg?width=800&height=313&name=banner-w800h313-7-%E5%80%89%E5%BA%AB%20%E7%AF%80%E9%9B%BB(%E9%9B%BB%E6%B0%97%E4%BB%A3%E5%89%8A%E6%B8%9B).jpg)

倉庫は24時間稼働するため、電気代が高くなりがちだ。そのため、倉庫の運営コストを抑えるには、節電と電気代削減が効果的である。

そこで本記事では、倉庫で節電・電気代削減に取り組む際のポイントと、具体的な節電方法について解説する。最も電気代を抑えられる方法も紹介するので、参考にしていただければ幸いだ。

|

この記事でわかること

|

倉庫で節電・電気代削減に取り組む際のポイント

|

結論をまとめると 倉庫で節電・電気代削減に取り組むポイントは以下の3つ ①倉庫の電力使用量は「照明」「空調」「冷凍・冷蔵設備」の割合が高い |

具体的な節電方法を紹介する前に、まずは倉庫で節電・電気代削減に取り組む際のポイントを紹介する。節電の優先順位を理解しておくことで、効率的に節電・電気代削減ができるだろう。

関連記事:【最新】電気代はどれくらい値上げした?推移と今後の予測、法人ができる電気料金の高騰対策を解説!

関連記事:電気代の高騰を解説!現状と推移、高い理由、今後の見通し、電気料金を安くする方法とは?

①倉庫の電力使用量の内訳

1つ目のポイントは、倉庫の電力使用量の内訳だ。消費電力の割合が多い設備を把握しておくと、効率的に節電・電気代削減ができるだろう。

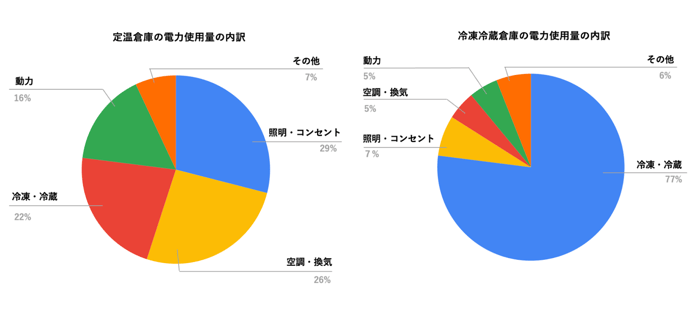

以下は、定温倉庫と冷蔵・冷凍倉庫の電力使用量の割合をグラフにしたものだ。

上のグラフを見ると、定温倉庫と冷凍・冷蔵倉庫で使用電力量の内訳が大きく異なることがわかる。定温倉庫では、「照明・コンセント」の消費電力量が最も多く、次に「空調・換気」「冷凍・冷蔵」と続く。このことから、この順で節電に取り組むと成果が出やすいと言えるだろう。

また、冷蔵・冷凍倉庫では冷凍・冷蔵設備の電力使用量が約8割を占めて、圧倒的に多い。そのため、冷凍・冷蔵設備に集中して節電することが重要だ。

②倉庫の電力使用パターン

次に倉庫の電力使用パターンを見ると、重点的に節電すべきタイミングがわかる。

倉庫は24時間体制で稼働していることも多く、1日を通して電力使用量が多い。ただし、入出庫のピークが最も電力使用量が増える傾向がある。そして、入出庫は早朝から夕方までが中心となっているのが一般的だ。

また、倉庫では冷房と除湿を使用する夏季と、暖房を使用する冬季が電力使用量が増える。そのため、春・秋と比べ、夏・冬は節電に力を入れると電気代削減に効果的だろう。

関連記事:【最新】工場の節電・電気代削減に効果的な方法を徹底解説!

③なぜ電気代が上がっているのか

最後のポイントは「電気代が上がっている理由」だ。

現在の電気代の高騰は2022年に起きたロシアによるウクライナ侵攻がきっかけとなっている。ウクライナ情勢の影響で世界的に燃料価格が高騰し、火力発電の割合が多い日本ではその影響を受けて電気代が値上がりした。

さらに、円安の影響も加わり、日本の電気代は上がり続け、現在高止まりの状態だ。今後も値下がりする可能性は少なく、電気代を抑えるには電力使用量を減らす「節電」が重要となる。

関連記事:【最新】電気代の値上げを徹底解説!電気料金が高騰する理由と対策とは?

関連記事:【最新】法人の電気代が高いのはなぜ?電気料金が高騰する理由と対策をわかりやすく解説!

倉庫の「照明」の節電・電気代削減方法

|

結論をまとめると 倉庫の照明の節電・電気代削減方法は以下の7つ ①照明をLED化する |

倉庫の節電・電気代削減に取り組む際のポイントを押さえたところで、具体的な節電方法を解説していく。

まずは、定温倉庫で最も消費電力の割合が高い「照明」の節電・電気代削減方法を説明する。

関連記事:業務用電力とは?単価や電力会社の選び方、産業用電力との違いをわかりやすく解説

関連記事:【図解】特別高圧とは?電気代の仕組み、低圧や高圧との違い、活用メリットをわかりやすく解説

①照明をLED化する

1つ目の倉庫の節電・電気代削減方法は、照明をLED化することだ。一般的に、蛍光灯をLEDに替えると約50%、白熱灯をLEDに替えると約80%の節電効果がある。倉庫は天井が高く、照らすための照明台数が多いことから、大幅な電気代削減になる可能性もあるだろう。

また、LEDは蛍光灯や白熱灯に比べ寿命が長い。そのため、高天井での照明交換のコストも削減できる。1灯あたりの導入コストは3〜5万円ほどなので、約3〜4年で投資回収できる可能性が高い。

②こまめにオンオフする

2つ目は、照明をこまめにオンオフすることだ。倉庫では照明のつけっぱなしが常態化しやすいが、点灯時間を減らすと当然ながら節電・電気代削減になる。

例えば、休憩時間や作業のない通路、荷受け・出荷後のエリア、未使用時の事務所などを消灯すると、約20%の照明を節電できる可能性がある。

③照度を下げる

3つ目は、照明の照度を下げることだ。照明の消費電力は照度が上がるほど増えるため、照度を下げればほぼ同じ割合で節電・電気代削減になる。

なお、照度を調整する際には、暗くなりすぎないよう注意が必要だ。JISが推奨するエリアごとの照度の目安は以下であるため、参考にするといいだろう。

- 荷さばき場・搬入口:150〜300lx

- 保管エリア:100〜200lx

- 出荷・仕分けエリア:200〜300lx

- 通路・階段:75〜150lx

④照明を間引きする

照明を間引きすることも、節電・電気代削減になる。例えば、天井照明を1灯おきに点灯したり、通路や保管棚の一部を消灯したりすることで、約20〜50%の節電効果が得られる場合がある。特に作業頻度の低い保管エリアは、照明を間引きしても支障がない可能性が高い。

ただし、照明を間引きする際には、前述したJISの照度基準を下回らないよう注意が必要だ。特にフォークリフトが走行するエリアや段差、表示サインの周りは暗くならないようにしよう。

⑤人感センサー・タイマーを使用する

次の倉庫の節電・電気代削減の方法は、照明の人感センサー・タイマーを使用することだ。これにより人がいない時間に照明を消灯できるため、年間で約20〜40%の節電効果が期待できる。

例えば、通路・搬入口の照明はつけっぱなしになりやすいので、人感センサーを導入することによる節電効果が高い。また、事務所・作業所も無人のときに照明をつけっぱなしにしているケースが多いので、人感センサー・タイマーを導入するといいだろう。

⑥無人エリアは原則消灯する

無人エリアは原則消灯することも、効果的な節電・電気代削減の対策だ。

倉庫では、一部の作業エリアしか使っていないのに全体の照明がついていることが常態化している場合も多い。無人エリアの消灯を徹底すれば、約20〜50%の節電効果が期待できる。

例えば、保管棚は作業頻度が低ければ基本的に常時消灯していいだろう。通路はメインの導線以外は消灯でき、搬入口も出荷時間以外は消灯できるはずだ。

⑦定期的に照明器具を清掃する

さらに節電・電気代削減をしたい場合、定期的な照明器具の清掃も重要だ。

1年間清掃しないだけで、照明器具につくホコリや油膜によって照度が約20〜40%も低下するとされている。清掃すれば明るさを維持でき、照明を増やしたり交換したりする必要がなくなるので、結果的に節電になるのだ。

なお、高天井や事務所などは半年に1回、砂塵が入ってきやすい入り口やドッグ周辺と通路は3ヶ月に1回を目安に清掃するといいだろう。

倉庫の「空調」の節電・電気代削減方法

|

結論をまとめると 倉庫の空調の節電・電気代削減方法は以下の7つ ①空調の設定温度・湿度を見直す |

ここまで、倉庫の「照明」の節電方法を解説してきた。

定温倉庫では、「照明」とほぼ同じ割合で「空調」の電力消費量も多い。そこで、ここからは「空調」の節電・電気代削減方法を説明していく。

関連記事:【法人向け】電気代の削減方法を徹底解説!電気料金を安くしたい企業がすべき対策とは

関連記事:今後も電気代は値上げする?高い原因と予測、法人・家庭でできる電気代削減方法を徹底解説!

①設定温度・湿度を見直す

1つ目の空調の節電・電気代削減方法は設定温度と湿度を見直すことだ。冷房は1℃上げると約13%、暖房は1℃下げると10%の節電効果が期待できる。一般倉庫であれば、夏は27〜29℃、冬は18〜20℃を目安に冷暖房を設定するといいだろう。

また、倉庫では保管品の品質管理のために湿度の調整を行っている場合もあるが、節電したい場合は過度な除湿機・加湿器の稼働を止めることも重要だ。 なお、一般倉庫は50〜60%、食品・医薬品は45〜55%、冷凍・冷蔵倉庫は50%が湿度の目安だ。

②エリアごとに設定を変える

2つ目は、エリアごとに空調の設定を変えることだ。倉庫は全館一律で空調を制御していることも多いが、エリアごとに空調設定を変えるだけで約10〜30%の節電・電気代削減効果が期待できる。

例えば、常に人がいるエリアは夏27℃・冬20℃に設定し、一時的に使用するエリアは夏29℃・冬18℃に設定するなど、設定を調整するといいだろう。また、ほぼ無人のエリアは空調を停止して換気のみにすると、無駄な消費電力を減らせる。

③サーキュレーター・扇風機を併用する

3つ目は、サーキュレーター・扇風機を空調と併用することだ。

倉庫は天井が高く、暖気は天井付近に、冷気は床付近に溜まりやすい。サーキュレーターや扇風機を併用して温度ムラをなくすことで、冷暖房を1〜2℃調整しても快適に過ごせ、節電になる。これにより、10%以上の空調の節電・電気代削減効果が期待できるのだ。

特に高さが5m以上ある倉庫では温度ムラが大きくなりやすいため、サーキュレーター・扇風機を使用することによる節電効果が大きくなるだろう。

④フィルターを定期的に掃除する

次の節電方法は、空調フィルターを定期的に掃除することだ。空調フィルターに埃や汚れが溜まると冷たい空気や暖かい空気の通りが悪くなり、空調効率が落ちる。一方、フィルター掃除により空調効率がいい状態を保てば、約10〜20%の節電・電気代削減になるのだ。

特に倉庫のように粉塵や外気の出入りの多い環境では、空調フィルターが詰まりやすい傾向がある。そのため、月に1〜2回を目安に空調フィルターの掃除をするといいだろう。

⑤ブラインドや遮熱フィルムを導入する

次が「ブラインドや遮熱フィルムの導入」だ。ブラインドや遮熱フィルムで日射熱を遮ることで、夏の冷房負荷を下げ、節電・電気代削減になる。具体的には約10〜30%の節電効果が期待できるのだ。

また、冬の暖房時にも、ブラインドや遮熱フィルムで外に熱が逃げることを防止できる。暖房の場合、一般的な遮熱フィルムは約3〜5%、高性能の遮熱フィルムは約10%、ブラインドは約3〜8%の節電になる可能性が高い。

⑥屋根断熱・遮熱塗装で外気熱を遮断する

屋根断熱・遮熱塗装で外気熱を遮断することも、空調の節電・電気代削減に効果的だ。倉庫は屋根に当たる直射日光により発生する熱が夏の室内上昇の約7割を占めている。そのため、屋根に断熱加工を施すことで、約20〜40%の夏の冷房の節電効果が得られる。

特に、鋼板屋根は熱伝導性が高いので、遮熱加工による効果が大きい。また、天窓があるタイプの倉庫では、遮熱フィルムと屋根断熱・遮熱塗装の併用がおすすめだ。

⑦デマンド監視システムやコントローラーを導入する

次が、デマンド監視システムやコントローラーの導入だ。これらを導入することにより、電気代の基本料金と使用電力分をどちらも下げることができる。

電気代の基本料金は、その月の最大需要電力によって決まる。つまり、一瞬でも電力使用量が大きく増えれば、その月の基本料金が高くなってしまうのだ。しかし、デマンド監視システムがあると、リアルタイムで電力使用量を監視でき、設定値を超えそうなときはコントローラーによって自動で空調の出力を調整できる。

デマンド監視システムとコントローラーの導入には費用がかかるが、一般的には約2〜3年で回収できる可能性が高い。

関連記事:デマンドレスポンスとは?仕組みやメリット、参加方法をわかりやすく解説!

⑧新しい設備へ更新する

予算が十分にある場合には、新しい空調設備への更新がおすすめだ。例えば、10年以上前の古い空調に比べ、新しい設備は約50〜80%も消費電力が少ない。そのため、設備の更新によって大幅な節電・電気代削減が期待できる。

設備の更新にかかる費用は、小規模倉庫なら約3〜4年、大規模倉庫なら約5年を目安に回収できるだろう。すべての空調機器を更新するのが難しくても、一部の機器を新しく買い替えるだけでも節電効果が得られる。

冷凍・冷蔵倉庫の節電・電気代削減方法

|

結論をまとめると 倉庫の冷凍・冷蔵設備の節電・電気代削減方法は以下の5つ |

ここまで定温倉庫で消費電力量が多い「照明」「空調」の節電・電気代削減方法を解説した。

一方、冷凍・冷蔵倉庫では前述したように約8割が「冷凍冷蔵設備」を占める。そのため、電気代を抑えるには、冷凍冷蔵設備の節電が必須だ。そこでここでは、具体的な節電方法を説明していく。

関連記事:【最新】電気代を値上げする電力会社一覧!電気料金はどれくらい高くなる?

関連記事:電気代の基本料金とは?仕組みと種類、電気料金を安くする方法をわかりやすく解説

①設定温度を適正化する

まずは、冷凍・冷蔵設備の設定温度を適正化することだ。冷凍・冷蔵設備は、設定温度を1℃上げるだけで、3〜5%の節電・電気代削減効果が期待できる。

一般的に過剰に温度を低くしていることが多いため、1〜2℃温度調整をしても品質に影響がなく節電が可能だろう。ただし、温度調整の際には品質や安全面には注意しよう。

厚生労働省の定める以下の衛生管理の基準を上回らないようにすることが重要だ。

- 冷凍食品:-20〜-18℃

- アイスクリーム類:-25〜-23℃

- 生鮮魚介:-2〜0℃

- 青果・飲料:2〜8℃

- 加工食品・乳製品:3〜7℃

②搬入口の開放時間を短くする

2つ目が、搬入口の開放時間の短縮だ。扉の開放時間を短くすることで、冷気の流出を防ぎ、冷凍・冷蔵倉庫の冷却効率を維持できるのだ。例えば、自動開閉する高速シャッターを導入すれば、開放時間を70〜90%短縮でき、20〜30%の節電・電気代削減が期待できる。

また、開閉時間の短縮に加え、扉上部から強い風を吹き下ろすエアカーテンを導入すれば、扉の開放中の熱侵入を30〜50%抑えられるだろう。さらに、扉とトラックの積み降ろし口との隙間を密閉するドックシェルターを設置すると、冷気漏れを80〜90%防げるのだ。

搬入口の開放時間を短くしつつ、冷気の放出を防ぐ対策も併せて行えば、約40%の節電ができる可能性がある。

③デフロストの回数を最小限にする

3つ目がデフロスト(霜取り運転)の回数を最小限化することだ。

冷凍・冷蔵庫の熱交換器に霜が発生すると、冷却性能が落ちる。それを防ぐために定期的にヒーターで霜を溶かす機能が「デフロスト」だ。しかし、デフロストは一時的に庫内を温めるので、頻繁に行うと庫内の温度を維持するために余計な消費電力が発生する。つまり、節電のためには、デフロストを最小限に抑えつつ霜がつかないようにすることが重要なのだ。

例えば、デフロストの回数を1日6回から4回に減らせば、約10〜15%の節電・電気代削減が期待できる。また、ヒーター式のデフロストを熱ガス式に変更することでも、約50%の節電になる。

④定期的にメンテナンスを行う

次の節電・電気代削減の方法は、定期的にメンテナンスを行うことだ。冷凍・冷蔵設備はメンテナンスをしないと、汚れや霜、ガス漏れなどで年間5〜20%も性能が落ちるとされている。つまり、定期的なメンテナンスによって性能の低下を防止すれば、5〜20%の節電効果があるということだ。

なお、メンテナンスの頻度は、以下を目安にするといいだろう。

- 熱交換器の洗浄:3〜6ヶ月に1回

- 冷媒圧力・漏れ点検:6ヶ月〜1年に1回

- 霜・氷除去:1〜2ヶ月に1回

- センサー・温度調整機器点検:1年に1回

⑤霜・結露対策を徹底する

冷蔵・冷凍倉庫で節電・電気代削減をしたい場合、霜・結露対策を徹底することが大事だ。なぜなら、霜や結露を放置すると、冷却性能が約20〜40%も低下してしまうからである。

霜・結露は湿気が多いと発生しやすいため、搬入口の開放時間を減らして湿気の流入を抑えると効果的だ。また、弱ったドアパッキンを補修したり、扉を断熱ドア・二重ドアに変更したりすることも有効である。

なお、霜・結露対策の設備改修には50〜200万円ほどかかるケースが多く、約2〜3年で回収できるだろう。

倉庫の「その他」の節電・電気代削減方法

|

結論をまとめると 倉庫のその他の設備の節電・電気代削減方法は以下の3つ ①使わない設備の主電源をオフする |

ここまで、定温倉庫と冷蔵・冷凍倉庫で電力消費量の多い設備の節電・電気代削減方法を解説してきた。それ以外の設備でも節電すると効果が出やすい部分がある。

ここでは、倉庫の「その他」の節電方法を説明する。

関連記事:電気代の計算方法は?内訳や電気料金を安くする方法をわかりやすく解説!【法人・家庭向け】

関連記事:高圧電力とは?低圧や特別高圧との違い、契約の注意点もわかりやすく解説!

①使わない設備の主電源をオフする

まずは、設備の主電源をオフにすることだ。電化製品は使っていない間も待機電力を消費している。そのため、主電源をオフするだけで、倉庫全体の約3〜8%を節電できる可能性があるのだ。

例えば事務所エリアのOA機器やパソコン、搬送用のコンベアなどは使っていない間も電源が繋ぎっぱなしになっていることが多い。作業時間をリストにし、それ以外の時間はコンセントを抜くか、主電源をオフにしているかをチェックするようにするといいだろう。

関連記事:【法人向け】動力とは?電気料金の仕組みや電灯との違いをわかりやすく解説!

②従業員へ節電を呼びかける

次に、従業員へ節電を呼びかけるのも効果的だ。従業員全員で節電に取り組むことで、倉庫の消費電力の約3〜10%を削減できる可能性がある。

例えば、廊下や休憩室のこまめな消灯や、搬入口の開けっ放し禁止などを防ぐために省エネ標語を掲示すると、従業員の節電意識を高められるだろう。また、毎月の結果を数字で伝えると、節電が評価される行動として従業員に定着しやすい。

③太陽光発電設備を設置する

大幅に節電・電気代削減がしたい場合「太陽光発電設備の設置」がおすすめだ。倉庫は屋根面積が広く日中に稼働している施設が多いため、太陽光発電を導入すれば全体の約20〜40%を自家発電でまかなえる可能性が高い。

また、太陽光発電設備は、地形や日射量のデータをもとに影が発生しないよう設計することで、発電の効率を高められる。そのため、施工してもらう事業者選びにはこだわろう。

なお、しろくま電力は、店舗の屋根や駐車場に設置するソーラーカーポートなど、国内の太陽光発電設備の施工を多く担当してきた。グリーンエネルギーの発電・送電・売電に特化した電力会社であり、設備の設置からメンテナンス、売電まで一気通貫で担当している。

太陽光発電設備を検討している場合には、ぜひ「しろくま電力」にお気軽にご相談いただきたい。

関連記事:【図解】太陽光発電のPPAモデルとは?仕組みやメリット・デメリットをわかりやすく解説!最新の補助金情報も掲載!

関連記事:【法人向け】ソーラーカーポートとは?メリット・デメリット、注意点をわかりやすく解説

最も効果的な倉庫の節電・電気代削減方法とは

|

結論をまとめると

|

ここまで、倉庫の節電・電気代削減方法を紹介してきた。節電を行う目的は、やはり、「高騰している電気代を安くしたいから」という法人も多いだろう。

電気代を大幅に安くするには、節電以外にも効果的な方法がある。それは、電気料金の単価を安くすることだ。

電気料金の単価は、電力会社やプランによって異なる。そのため、今より単価の安い電力会社やプランに切り替えれば、使用する電気の量は同じでも、電気代を下げることができる。節電と違い、電力会社の切り替えをするだけなので手間も少ない。

電力会社の法人向け電力プランには、以下のようにさまざまな種類がある。

|

このようなプランの中から倉庫の特性に合ったものを選べば、電気代を抑えながらコストの管理も簡単になるのだ。

「大手の電力会社の方が安心だ」と考えている方もいるかもしれない。しかし、新電力の中にも安心して利用できる企業はたくさんある。大手電力会社から新電力に切り替えたとしても、電気の質や停電リスクは変わらない。それどころか、電気代は安くなる可能性が高い。

まだ電力会社の見直しを検討したことがない法人は、一度、新電力に見積もりを取ってみていただきたい。どれくらい電気代が安くなるのかを確認した上で、切り替えを検討してみるといいだろう。

関連記事:【最新】法人の電力会社・電気料金プランの選び方とは?注意点と電気代を安くする方法を解説!

関連記事:電力会社を乗り換える方法とは?切り替え方法とメリット・デメリット、注意点を解説

<業界トップクラスのプラン数!電気代を45%を削減した例も>

しろくま電力で御社の電気代を削減しよう

しろくま電力では、高圧・特別高圧の電力を使用する法人向けに電力プランを提供している。

しろくま電力の強みは「電気代の安さ」と「業界トップクラスのプラン数」だ。電気代が大手電力より安いのはもちろん、「電気代をとにかく安くしたいから市場連動型プラン」「価格の安定性も重視したいから燃調リンクプラン」など、ニーズに合わせて電力プランを選ぶことができる。中には電気代を45%(1.5億円)削減したプランもある。プランをカスタマイズし、御社だけの電力プランを作ることも可能だ。

しろくま電力は、商業施設や店舗などさまざまな施設・法人に導入いただき、電気代の削減を実現している。例えば、以下はしろくま電力に切り替えた法人が電気代をどれほど削減できたかの実績の一部である。

さらに、以下はしろくま電力を導入する主な企業・自治体である。

多くの法人から、低価格であることが好評で、契約更新率は92%を超えた。

また、しろくま電力の電気は全てCO2を一切排出しない実質再生可能エネルギーだ。電気を切り替えるだけで御社のCO2削減量を減らすことができる。

見積もりは「複数のプランの電気代の提示」や「現在の契約先との電気代・CO2削減量の比較」にも対応している。「どれがいいかわからない」法人にはこちらからプランを提案することも可能だ。

見積もりだけでなく「プランについて説明してほしい」「なぜ安いのか、本当に倒産しないか知りたい」といった面談も行っている。切り替えを検討中でなくとも、気軽にお問い合わせいただきたい。

%20%E7%AF%80%E9%9B%BB(%E9%9B%BB%E6%B0%97%E4%BB%A3%E5%89%8A%E6%B8%9B).jpg?height=200&name=banner-w960h540-8-%E5%86%B7%E5%87%8D%E5%80%89%E5%BA%AB(%E5%86%B7%E8%94%B5%E5%80%89%E5%BA%AB)%20%E7%AF%80%E9%9B%BB(%E9%9B%BB%E6%B0%97%E4%BB%A3%E5%89%8A%E6%B8%9B).jpg)

.jpg?height=200&name=banner-w960h540-6-%E6%B0%B4%E6%97%8F%E9%A4%A8%20%E7%AF%80%E9%9B%BB(%E9%9B%BB%E6%B0%97%E4%BB%A3%E5%89%8A%E6%B8%9B).jpg)

.jpg?height=200&name=banner-w960h540-%E3%83%91%E3%83%81%E3%83%B3%E3%82%B3%E5%B1%8B%20%E7%AF%80%E9%9B%BB(%E9%9B%BB%E6%B0%97%E4%BB%A3%E5%89%8A%E6%B8%9B).jpg)