【図解】オンサイトPPAとは?仕組みやオフサイトPPAとの違いをわかりやすく解説

※この記事は2025年1月22日に最新の情報に更新されました。

最近、PPAモデルを活用して自社に太陽光発電設備を導入する企業が増えている。PPAモデルとは、PPA事業者が無料で太陽光発電設備を設置し、顧客側の法人がそこで発電した電気を買い取って使用する取り組みのことだ(Power Purchase Agreement、電力販売契約、第三者所有モデルともいう)。

このPPAモデルだが、オンサイトPPAやオフサイトPPAなど、いくつかの種類に枝分かれしている。「それぞれの違いがよくわからない」とお考えの方も多いのではないだろうか。

そこでこの記事では、オンサイトPPAとはどういうものなのか、その仕組みやオフサイトPPAとの違い、オンサイトPPAに取り組むメリットや注意点、補助金情報などをわかりやすく解説していく。

|

この記事でわかること ・オンサイトPPAとは?どういう仕組み?導入が進む背景とは ・オンサイトPPAとオフサイトPPAの違い ・オンサイトPPAのメリットとデメリット、補助金情報 |

関連記事:【図解】太陽光発電のPPAモデルとは?仕組み・メリット・デメリットをわかりやすく解説!

関連記事:自家消費型太陽光発電とは?種類やメリット、補助金情報、注意点をわかりやすく解説!

|

目次 |

オンサイトPPAとは?

|

結論をまとめると ・オンサイトPPAとは、第三者であるPPA事業者が、無料で、法人の敷地内に発電設備すること。 ・太陽光発電所の導入方法は「オンサイトPPA」「自社所有型」「リース契約」の3種類がある。 |

オンサイトPPAとは、PPA事業者が需要家となる法人の敷地内に無料で太陽光発電設備を設置し、そこで発電した電気を法人側が買い取って使用する方式だ。法人側は無料で太陽光発電所を設置でき、PPA事業者は設置費用などを月々の電気代として回収する。

オンサイトPPAの特徴は、太陽光発電設備を、電力を使用する法人の「敷地内」に設置する点だ。設置場所としては工場やオフィスの屋根上や自社敷地内の遊休地が一般的だが、最近は駐車場に設置するタイプの「ソーラーカーポート」を導入する企業も増えている。

関連記事:【法人向け】ソーラーカーポートとは?メリット・デメリット、注意点をわかりやすく解説

関連記事:【図解】太陽光発電設備の廃棄費⽤積⽴が義務化!いつから?いくら?わかりやすく解説!

オンサイトPPAで電気を使用するまでの流れ

オンサイトPPAで電気を使うまでの具体的な流れは以下である。

|

オンサイトPPAの流れ ①電力需要家となる法人とPPA事業者がPPA契約(電力購入契約)を結ぶ。 |

これはPPAモデル全般でも言えることではあるが、オンサイトPPAを利用する場合、太陽光発電設備の初期費用が無料になるだけでなく、発電所のメンテナンスや管理にかかるコスト(費用・人手)もPPA事業者が負担する。これにより、法人側は低コストでCO2を出さない「再エネ電力」を使用することが可能だ。

オンサイトPPAと自社所有型、リース契約の違い

ここまでオンサイトPPAの概要を説明した。太陽光発電設備の導入方法として、オンサイトPPA以外にも「自社所有型」「リース契約」があるため、それぞれの違いを押さえておこう。

| オンサイトPPA | 自社所有型 | リース契約 | |

| 電気代 | 発生するが安い | 無料 | 無料 |

| 所有権 | PPA事業者 | 導入した法人 | リース会社 |

| 初期費用 | 無料 | 必要 | 無料 |

| 利用料 | 無料 | 無料 | 必要(リース料) |

| メンテナンス | PPA事業者が実施 | 手配が必要 | 手配が必要 |

| 資産計上 | 不要 | 必要 | 必要 |

| 契約期間 | 15~20年 | なし | 15~20年 |

上図は「オンサイトPPA」「自社所有型」「リース契約」それぞれの特徴をまとめたものだ。

自社所有型は初期費用が発生するが発電した電気を無料で使用できる。リース契約は初期費用が無料だがリース料金が発生し、契約終了後も所有権がリース会社のままだ。どの導入方法を選ぶかで、初期費用や毎月のコスト、所有権などに違いが生じることを知っておこう。

関連記事:太陽光発電の自己託送とは?仕組みやメリットなどをわかりやすく解説

関連記事:コーポレートPPAとは?仕組みとメリット・デメリットをわかりやすく解説

オンサイトPPAとオフサイトPPAの違い

ここまでオンサイトPPAの仕組みを解説してきた。PPAモデルにはオンサイト以外にもオフサイトPPAというものがあるが、これらの違いは一体なんだろうか?

オンサイトPPAとオフサイトPPAの違いとして「設置場所」「供給方法」「発電規模」の3つが考えられる。それぞれについて簡潔に解説していく。

|

結論をまとめると ・オンサイトPPAとオフサイトPPAの一番の違いは、発電設備を敷地の中に置くか、敷地の外に置くか。 |

関連記事:オフサイトPPAとは?オンサイトPPA・自己託送との違いをわかりやすく解説

関連記事:【図解つき】太陽光発電の仕組みや基礎知識をわかりやすく解説!

①オンサイトPPAとオフサイトPPAの設置場所の違い

オンサイトPPAは、屋根上や遊休地、駐車場など、太陽光発電設備を法人の「敷地内」に設置すると説明した。

一方、オフサイトPPAは太陽光発電設備を法人の「敷地外」に設置する。遠隔地などの土地に太陽光発電所を建設し、その電気を運んで使用するのだ。これにより、土地に余裕がない法人でも太陽光発電設備を導入できる。

②オンサイトPPAとオフサイトPPAの供給方法の違い

太陽光発電設備の設置場所が変われば「どうやって電力を供給するか?」も変わってくる。オンサイトPPAの場合、敷地内に発電設備を設置するため、自営線などを使って直接電力を供給することが可能だ。

一方、オフサイトPPAは敷地外に設置するため、送電線を通して使用拠点まで電気を運ぶ。この送電線は通常の電気と同じものを使用するため、オフサイトPPAは電力需要家とPPA事業者の間に電力会社(電力小売事業者)が入る。

関連記事:託送料金とは?仕組みとレベニューキャップ制度をわかりやすく解説!

③オンサイトPPAとオフサイトPPAの発電規模の違い

3つ目の違いが発電規模である。オンサイトPPAの場合、敷地内に設置するため、どうしても発電量はその広さに左右されてしまう。場所によってはあまり再エネ電力を使用できないのだ。

しかし、オフサイトPPAは敷地外を使用するため、土地が広ければその分だけ発電量を増やすことができる。より多くの再エネ電力を使いたい場合、オフサイトPPAを選ぶといいだろう。

オンサイトPPAとオフサイトPPAの違いをまとめると

ここまで、オンサイトPPAとオフサイトPPAの違いを説明した。違いをまとめると以下のようになる。

|

オンサイトPPA

|

オフサイトPPA

|

|

|

供給方法

|

PPA事業者⇨需要家(企業など)

|

PPA事業者⇨小売電気事業者⇨需要家

|

|

設置場所

|

自社敷地内

|

自社敷地外

|

|

初期費用

|

無料

|

|

|

管理費用

|

無料

|

|

|

契約期間

|

15〜20年が一般的(前後する場合もある)

|

|

|

発電量

|

自社敷地の広さによる

|

自社敷地の広さに限定されない

|

|

電気料金

|

オフサイトPPAより安い

|

オンサイトPPAより高い

|

|

CO2削減効果

|

オフサイトPPAより小さい場合がある

|

発電量が多ければ

オンサイトPPAよりも期待できる |

|

再エネ賦課金

|

不要

|

必要

|

|

非常用電源として

|

利用できる

|

期待できない

|

|

導入の難易度

|

オフサイトPPAより低い

|

オンサイトPPAより高い

|

オンサイトPPAとオフサイトPPAは設置場所が違うため、これによって電力の供給方法や発電規模、電気代などに違いが出てくることを押さえておこう。

関連記事:RE100とは?仕組みや日本の加盟企業についてわかりやすく解説

オンサイトPPAのメリットとは

ここまでオンサイトPPAの概要とオフサイトPPAとの違いを解説してきた。それではオンサイトPPAにはどういうメリットがあるのだろうか? ここからはオンサイトPPAのメリットを解説していく。

|

結論をまとめると オンサイトPPAのメリットは以下の7つ。 ①初期費用0円で太陽光発電設備を導入できる |

関連記事:【法人向け】太陽光発電のメリットとデメリットをわかりやすく解説!

関連記事:カーボンニュートラルとは?意味や背景、実現に向けた世界の取り組みをわかりやすく解説

①初期費用0円で太陽光発電設備を導入できる

1つ目のメリットが、初期費用0円で太陽光発電設備を導入できる点だ。これはPPAモデルのメリットでもある。自社所有型の場合、初期費用として数百万円〜数千万円、大規模なものは数億円かかるが、このコストを負担しなくて済む。

さらに太陽光発電設備の所有権もPPA事業者側にあるため、資産計上や減価償却など財務上の手間も不要である。

②太陽光発電設備のメンテナンスや管理費用も無料

2つ目のメリットが、メンテナンスコストがかからない点だ。太陽光発電設備の所有権がPPA事業者側にあるため、メンテナンスや管理はPPA事業者が行う。それらにかかる費用についてもPPA事業者が負担しなければいけない。

お金だけでなく手間もかけずに太陽光発電設備を使用できるのは、大きなメリットであるといえるだろう。

関連記事:【最新】オフィスですぐできる節電方法を21つ解説!

関連記事:【最新】工場の節電・電気代削減に効果的な方法16つを徹底解説!

③電気代の単価が安くなる可能性が高い

3つ目のメリットが、月々の電気代が安くなる可能性がある点だ。

先述したように、PPA事業者は設置費用などを月々の電気代として回収する。電気代の単価は契約時に決定するが、通常の電気料金よりも安くなる場合が多いため、月々の電気代が安くなる可能性が高いのだ(※設置条件によっては電気料金が安くならない場合もある)。

また契約時に決定した単価は契約期間中(15〜20年間)は固定されるのが一般的である。電気代の高騰リスクを避けられるのもメリットであると言えるだろう。

参考:【最新】電気代値上げを徹底解説!推移と料金が高い原因、今後の見通し、法人ができる高騰対策とは

④再エネ賦課金が不要になり電気料金が安くなる

4つ目のメリットは、オンサイトPPAは再エネ賦課金がかからない点だ。再エネ賦課金とは電気代に含まれる税金のようなもので、個人法人に関係なく、電力会社から電気を買う場合は負担しなければいけない。

この再エネ賦課金、2024年度の単価は3.49円/kWhである。2031年ごろまで単価が増えることが予想されるが、オンサイトPPAで発電した電気を使う場合、再エネ賦課金を負担せずに済む。電気代が安くなるのだ。

参考記事:電気代の再エネ賦課金とは?仕組みと推移、値上げの理由と今後の予想をわかりやすく解説!

⑤CO2削減効果が期待できる

5つ目のメリットが、CO2排出量を削減できる点だ。太陽光発電は再生可能エネルギーのため二酸化炭素を一切排出しない。発電量が増えるほどCO2削減効果が期待できるのだ。

そのため脱炭素経営やカーボンニュートラルに取り組む企業や、取引先からCO2削減を求められている法人、RE100の加盟を目指す会社がオンサイトPPAに取り組むケースも増えている。

関連記事:省エネ法とは?2023年改正のポイントと概要をわかりやすく解説

関連記事:再生可能エネルギーとは?メリット・デメリット、種類の一覧を簡単に解説!

⑥契約期間終了後は太陽光発電設備が無償譲渡される

6つ目のメリットが、契約満了後に太陽光発電設備が無償譲渡される点だ。

PPAモデルでは一定期間の契約が必要だが、契約期間の終了後は、発電設備が需要家側に無償で譲渡される場合が多い。そうなると発電した電気を全て無料で使用できるため、電気代をさらに安く抑えられる。

⑦蓄電池を併用すれば、非常用電源として活用できる

7つ目のメリットが、蓄電池を併用すれば、太陽光発電設備を非常用電源として活用できる点だ。

地震や豪雨などで停電が発生しても、オンサイトPPAの場合、太陽光発電設備で発電した電気を蓄電池に貯めて使用できる。BCP対策の一環としてオンサイトPPAに取り組むケースも増えているのだ。

参考記事:BCP対策とは?目的や策定方法・運用のポイントをわかりやすく解説!

オンサイトPPAのデメリット・注意点とは

ここまでオンサイトPPAのメリットを解説してきた。一方、オンサイトPPAにはデメリット・注意点もあるため理解しておこう。

|

結論をまとめると オンサイトPPAのデメリットは以下の4つ。 ①契約期間が長くなる場合が多い |

関連記事:【最新】電気代を値上げする電力会社一覧!電気料金はどれくらい高くなる?

関連記事:今後も電気代は値上げする?高い原因と予測、法人・家庭でできる電気代削減方法を徹底解説!

①契約期間が長くなる場合が多い

1つ目のデメリットが契約期間が長くなる点だ。オンサイトPPAの契約期間は15〜20年と長期に及ぶ場合が多い。これは初期費用や維持費用を月々の電気料金で回収する必要があるからだ。

契約期間中は太陽光発電設備の所有権が企業側にないため、自社都合で発電設備の交換や修理、処分ができない。もしそのような対応をすると、違約金が発生する場合もあるため、契約前にサービス内容を確認することをおすすめする。

②設置条件をクリアする必要がある

2つ目のデメリットが、条件によっては太陽光発電設備を設置できない可能性がある点だ。

敷地が狭い、充分な発電量が見込めない、塩害や強風への対策が必要、建物の老朽化が進んでいる場合などは、PPA事業者に設置を断られる可能性がある。設置できるかどうかの基準はPPA事業者によって異なるため、まずは相談することをおすすめする。

③譲渡後は自社でのメンテナンスが必要

3つ目のデメリットが、無償で譲り受けたあとのメンテナンスは自社で行う必要がある点だ。この場合、メンテナンス業者の手配や費用を自社で負担しなければいけない。

ただし、PPA事業者によっては終了後もメンテナンスを引き受けてくれる企業もあるため、この点においても契約前に確認することをおすすめする。

④自社所有型の方が削減効果が大きい場合がある

4つ目のデメリットが、自社所有型の方が電気代削減効果が大きくなる可能性がある点だ。先述したように、自社所有型は初期費用が発生するが電気代そのものは無料で使用できる。

PPAモデルは初期費用が不要だが、月々の電気代が発生する。一概には言い切れないが、自社所有モデルの方が経済効果が大きくなる場合があるのだ。

関連記事:電気代の燃料費調整額とは?仕組みや今後の見通し、安くする方法をわかりやすく解説

関連記事:【図解】JEPXとは?取引の仕組みや市場価格の決まり方をわかりやすく解説!

オンサイトPPAでよくある質問

ここまでオンサイトPPAのメリットとデメリットを解説してきた。次に、オンサイトPPAについてよくある質問を2つ解説する。

関連記事:【図解】電力自由化とは?仕組みやメリット・デメリットをわかりやすく解説

①オンサイトPPAとオフサイトPPA、どちらが需要がある?

2025年現在、日本で主流なのは「オンサイトPPA」である。

2025年現在、日本で主流なのは「オンサイトPPA」である。

オンサイトPPAもオフサイトPPAも導入企業数は増加している。しかしオフサイトPPAは導入までのハードルが高く、導入企業の大半が大企業だ。

一方、オンサイトPPAは自社に敷地があれば導入でき、電気代の削減効果もオフサイトPPAより期待できる。この点から日本ではオンサイトPPAが主流となっているのが現状だ。

②オンサイトPPAとオフサイトPPAに補助金制度はある?

オンサイトPPA、オフサイトPPAともに補助金制度がある。PPAモデルは導入費用が無料だが、補助金に採択されると補助金額分が電気代の単価に充てられるため、電気をさらに安く使うことが可能だ。補助金について見ていこう。

オンサイトPPAの補助金

補助金には国が実施するものと各自治体が実施するものがある。国が実施する補助金は以下の2つだ。

|

補助金名

|

ストレージパリティの達成に向けた

太陽光発電設備等の価格低減促進事業 |

新たな手法による

再エネ導入・価格低減促進事業 |

|

対象となる法人

|

民間企業、個人事業主、

独立行政法人、社団法人など |

民間企業、個人事業主、

独立行政法人、社団法人など |

|

補助対象の設備

|

・自家消費型太陽光発電設備

・蓄電池(定置用または車載型) ・充放電設備(V2Hなど) |

・ソーラーカーポート

・蓄電池(定置用または車載型)

|

|

補助金

|

4〜7万円/kW

(太陽光発電設備の場合) |

対象経費の3分の1

(ソーラーカーポートの場合) |

|

補助金額上限

|

2,500万円

|

1億円

(ソーラーカーポートの場合) |

|

公式サイト

|

一般財団法人環境イノベーション情報機構「お知らせ一覧」 | 一般社団法人環境技術普及促進協会「公募のお知らせ」 |

また、国だけでなく、以下のように自治体が実施している補助金もあるため、導入したい法人はぜひ情報を押さえておこう。

|

東京都

|

|

|---|---|

|

神奈川県

|

|

|

宮城県

|

オフサイトPPAの補助金

オフサイトPPAで使用できる国の補助金は以下である。

| 補助金名 |

需要家主導による

太陽光発電導入促進補助金 |

| 対象となる法人 |

オフサイトPPAを行う法人

|

| 補助対象の設備 |

太陽光発電設備の導入にかかる費用全般

|

| 補助金額上限 |

・法人だけの場合:対象経費の2分の1

・自治体が関わる場合:対象経費の3分の2

|

| 公式サイト | JPEA太陽光発電推進センター「補助事業情報」 |

この補助金額は1件あたりの補助金額が非常に大きいため、オフサイトPPAに取り組みたい法人は、応募を検討するといいだろう。

関連記事:【最新】太陽光発電の補助金情報(法人用/事業用)まとめ!採択のポイントも徹底解説

関連記事:【最新】ソーラーカーポートの法人向け補助金情報をわかりやすく解説!設置費用最大3割減!

関連記事:【最新】東京都の太陽光発電の補助金・助成金情報をわかりやすく解説!

しろくま電力のオンサイトPPAの導入事例とは

ここからはしろくま電力のオンサイトPPAの導入事例を紹介する。

導入事例①BANDAISPIRITS様のプラモデル工場に自家消費型太陽光発電設備を設置

1つ目の導入事例が、BANDAISPIRITS様のプラモデル生産工場の屋根上にソーラーパネルを設置したケースだ。

このモデルはオンサイトPPAモデルで、屋根上で発電した電気をそのまま自社工場で使用している。この取り組みによって、電力会社からの電気の購入量を年間26万kWh削減でき、CO2排出量も年間130t削減される見込みだ。

関連記事:BANDAI SPIRITSのプラモデル工場で再エネ設備を増設。年間130tのCO2削減へ。

導入事例②ケーヨーデイツー様の店舗駐車場にソーラーカーポートを設置

しろくま電力と、しろくま電力が出資するMaF合同会社は、株式会社ケーヨーが展開するケーヨーデイツーの4店舗に自家消費型のソーラーカーポートを設置。オンサイトPPAモデルによる電力提供を開始した。

2021年にソーラーカーポートを導入したケーヨーデイツー八街店の発電容量は約250kW。店舗の使用電力の約4割をソーラーカーポートで賄っている。この事例は、環境省が発表した「優良事例」としても紹介されている。

参考:しろくま電力「エンバイオ・ホールディングスと共同で、ケーヨーデイツーの3店舗にソーラーカーポートを設置。PPAでの電力提供を2月1日から開始。」

導入事例③滋賀県湖南市の5施設にソーラーカーポートを設置

しろくま電力は滋賀県湖南市とパシフィックパワー株式会社、こなんウルトラパワー株式会社との協業により、湖南市のコミュニティセンターなど5施設にソーラーカーポートを設置した。

しろくま電力は滋賀県湖南市とパシフィックパワー株式会社、こなんウルトラパワー株式会社との協業により、湖南市のコミュニティセンターなど5施設にソーラーカーポートを設置した。

5施設の出力規模は合計339.3kW。この取り組みによってCO2の年間排出量を170t削減する見通しだ。

参考:しろくま電力、湖南市の5施設にしろくまカーポートを設置

導入事例④カレドニアン・ゴルフクラブにソーラーカーポートを設置

しろくま電力は、カレドニアン・ゴルフクラブ(千葉県山武郡)の駐車場にソーラーカーポートを設置した。

今回設置したのは駐車台数64台分のソーラーカーポートで、年間想定発電量は 258,617kWhで、年間117.5tのCO2排出量の削減を見込んでいる。

後方のみの片持ちタイプで駐車の際に支柱が邪魔にならないこと、高さ最大3.6mとハイルーフタイプの車でも駐車できること、広々とした駐車空間によりゴルフバックなどの大きな荷物の積み下ろしがしやすいことが導入のポイントとなった。

参考:ハイルーフにも対応可の最大高3.6m。しろくま電力(旧afterFIT)のソーラーカーポートをカレドニアン・ゴルフクラブに設置

導入事例⑤那須ガーデンアウトレットにソーラーカーポートと屋根上太陽光発電設備を設置

しろくま電力は双日株式会社、株式会社ミライト・ワンと協業し、那須ガーデンアウトレット(栃木県那須塩原市)にソーラーカーポートと屋根上太陽光発電設備を設置した。

この案件は2023年10月に着工し、約2ヶ月で設置工事を完了している。短期間で完工したのは、弊社が独自で工法を開発しているからだ。

またソーラーカーポートの開発も独自に進め、強度を維持したまま柱を少なくすることでコスト削減と駐車のしやすさを両立している。

今回の施工では、施設東側の駐車場全域(優先駐車場スペース含む計208台分)に出力625.4kW、施設棟屋根に306.4kWの太陽光発電設備を設置。年間約387.4tのCO2排出削減を見込んでいる。

参考:双日、ミライト・ワン、しろくま電力(旧afterFIT)が那須ガーデンアウトレットにソーラーカーポートと屋根置き太陽光発電設備を導入

導入事例⑥ヨロズ様の新工場にソーラーカーポートと屋根上太陽光発電を設置

しろくま電力では、株式会社ヨロズの子会社である「株式会社ヨロズサステナブルマニュファクチャリングセンター」の新工場の屋根上と駐車場に太陽光発電設備を設置し、PPAによる運転を開始した。

しろくま電力では、株式会社ヨロズの子会社である「株式会社ヨロズサステナブルマニュファクチャリングセンター」の新工場の屋根上と駐車場に太陽光発電設備を設置し、PPAによる運転を開始した。

株式会社ヨロズは2040年までにカーボンニュートラルの実現目標を掲げている。

しろくま電力では「再エネ電力の供給」や「自家消費型太陽光発電設備の設置」を通して支援を行なっている。

今回の導入により、年間自家消費量として約230万kWhを見込んでおり、年間CO2排出量を1,070t削減する見込みだ。

蓄電設備も併設し、災害時には非常用電源として地域への開放も予定している。

参考:しろくま電力とNCSアールイーキャピタル ヨロズの東海圏 新工場にソーラーカーポートと屋根上太陽光発電による電力供給を開始

しろくま電力は高い施工品質で、CO2排出量・電気代の削減を実現

しろくま電力は太陽光発電所の導入にあたり、適地探しから土地開発、資材調達、施工までを一気通貫で行っている。しろくま電力で太陽光発電を設備するメリットは以下の3点だ。

・大規模発電所など、数多くの発電所を施工した実績

・設置場所の課題をクリアし、発電量を増やす技術力

・日射量データとAIを駆使した適地探し

①大規模発電所など、数多くの発電所を施工した実績

しろくま電力は、これまでに累計214.9MW分の太陽光発電所を施工してきた。メガソーラーをはじめとする大規模発電所や、店舗の駐車場に設置するソーラーカーポートなど、施工実績が豊富だ。

土地開発から施工にいたるまで、ほぼ全ての業務を内製化する中で培った独自のノウハウを活かし、高品質の太陽光発電所を設置する。

②設置場所の課題をクリアし、発電量を増やす技術力

2つ目のメリットが技術力の高さだ。しろくま電力は現場の施工に加え、施工の研究や実験にも力を入れている。発電所の設計では「影のない3D設計」を実現。これにより、100m横の敷地に立った左の発電所よりも、22%も発電量を増やすことに成功した。

また太陽光発電設備は、屋根上や遊休地はもちろん、水の上や遠隔地、駐車場にも設置できる。特に駐車場に設置するソーラーカーポートには強いこだわりがあり、一級建築士監修のもと、2年もの歳月をかけて改良を重ねてきた。

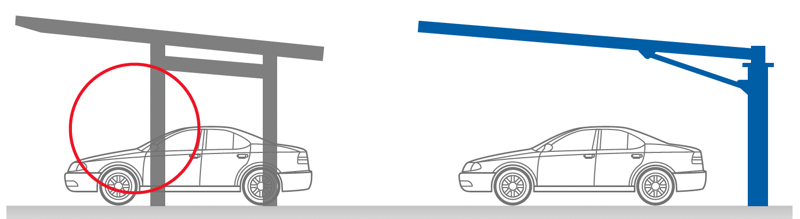

上図左側のように、従来のソーラーカーポートは4本足で、駐車や扉の開閉がしづらく、相場も高い。しかししろくま電力では、前方に足がない2本足タイプを開発。これによって駐車しやすく、扉の開け閉めが容易になった。

(実際にケーヨーデイツー姉崎店に設置されている、2本足のソーラーカーポート)

(実際にケーヨーデイツー姉崎店に設置されている、2本足のソーラーカーポート)

ソーラーカーポートの価格についても、資材の大量輸入や業務効率のいい工法の開発などにより、業界トップクラスの低価格で対応する。PPAモデルを活用すれば、初期費用0円でソーラーカーポートや太陽光発電設備を導入することもできる。

参考:しろくま電力の「しろくまカーポート」紹介ページ

参考:【図解】ソーラーカーポートとは?価格相場や導入メリットデメリット、補助金情報を解説!

参考:ソーラーカーポート、設置費用3割減!補助金情報をわかりやすく解説!

③日射量データとAIを駆使した適地探し

しろくま電力には土地開発チームがあるため、オフサイトPPAモデルを行う場合、土地探しから土地開発、施工までを一貫して実施できる。

土地探しの際は、自社で開発した「再生可能エネルギー適地検索システム」を活用。日射量データや該当エリアの系統の空き容量、土地の情報などのデータを学習したAIが、152万に分割した日本の土地の中から発電所の適地を見つけだす。

しろくま電力では、豊富な実績と高い技術力を活かし、国内企業の脱炭素や電気料金の高騰リスク軽減を全力でサポートする。太陽光発電設備の導入(PPAモデルまたは自社所有型モデル)に関するお問い合わせやご相談は「太陽光発電設備の導入に関するお問い合わせフォーム」または下記のバナーから。

番外編:オフサイトPPAとは?

この記事では「オンサイトPPAとはなにか」ということを解説してきた。オンサイトPPAとオフサイトPPAとの違いを説明する際、オフサイトPPAについて軽く触れたが、番外編としてここからはオフサイトPPAについても解説を行う。

オフサイトPPAとは?オンサイトPPAとの違いは?

オフサイトPPAとは、PPA事業者が敷地外に太陽光発電設備を設置し、送電線を通して企業側に電気を供給する方式だ。企業側はオンサイトPPAと同じく、PPA事業者から電気を購入する必要がある。

オフサイトPPAとは、PPA事業者が敷地外に太陽光発電設備を設置し、送電線を通して企業側に電気を供給する方式だ。企業側はオンサイトPPAと同じく、PPA事業者から電気を購入する必要がある。

太陽光発電設備の所有権がPPA事業者にあること、企業側が電気を購入する必要があることはオンサイトPPAと同じだ。しかし、太陽光発電設備を敷地外に設置するため、発電した電気は通常の電気を同じく、送電線を通して供給される。

またオフサイトPPAでは、PPA事業者と企業の間に小売電気事業者(電力会社)が入る。これは2021年11月に「電気事業法施行規則」が改正されるまで、異なる企業間での送電ができなかったからだ。そのため、オフサイトPPAでは発電した電気を一度小売電気事業者に売電し、その電気を企業側が買い取る形になっている。

オフサイトPPAのメリットとは?

オフサイトPPAのメリットは、下記の3点においてオンサイトPPAと共通している。

・初期費用0円で太陽光発電設備を導入できる

・設備のメンテナンスや管理費用も無料

・CO2排出量を削減できる

それ以外のメリット4つについて、詳しく説明していく。

①発電した電気を複数の拠点に供給できる

オフサイトPPAの1つ目のメリットが、複数拠点に太陽光由来の電気を供給できる点だ。

オフサイトPPAでは、発電した電気を小売電気事業者を通して供給する。この際に一般送電網を使用するため、本社や工場、営業所など複数の拠点に送電できる。

②敷地内に設置できない企業も太陽光発電設備を導入できる

2つ目のメリットが、オフサイトPPAは自社敷地の広さに限定されない点だ。

オフサイトPPAは自社の敷地外に太陽光発電設備を設置する。そのため、敷地の空きに余裕がない、建物の老朽化が進んで屋根上に設置できない、敷地内で塩害や強風が発生する可能性がある企業でも、太陽光発電設備を導入できる。

③大規模な土地を確保すれば大量に発電できる

3つ目のメリットが、オフサイトPPAは土地の規模に合わせて発電量を増やせる点だ。

3つ目のメリットが、オフサイトPPAは土地の規模に合わせて発電量を増やせる点だ。

オフサイトPPAは自社の敷地面積を気にする必要がない。そのため、広い土地を確保して大規模な太陽光発電設備を設置すれば、その分だけ発電量を増やすことができる。

オフサイトPPAは電気使用量の多い大企業が取り組むケースが多い。例えばRE100に加盟しているパナソニックやイオンなどはオフサイトPPAを行っている。グローバル企業でいうと、GoogleやAppleなども導入しており、大量の電気を自家消費で賄っている。

④電気料金を安くできる可能性がある

4つ目のメリットが、オフサイトPPAは電気料金が安くなる可能性がある点だ。オフサイトPPAの電気料金の単価も、オンサイトPPA同様に契約時に決定する。オンサイトPPAほど安くなる可能性は低いが、通常の電気料金よりは安くなる場合が多い。

またオンサイトPPA同様、PPA事業者から電気を購入する分だけ、小売電気事業者からの購入量が減る。そのため、月々の電気代そのものが安くなる可能性がある。

オフサイトPPAのデメリットとは?

オフサイトPPAのデメリットは、下記においてオンサイトPPAと共通している。

・契約期間が長くなる場合が多い

それ以外のデメリット3つについて、詳しく説明していく。

①オンサイトPPAよりも電気代削減効果が小さい

1つ目のデメリットが、オフサイトPPAの電気代削減効果は、オンサイトPPAよりも小さい点だ。オフサイトPPAの単価はオンサイトPPA同様、通常の電気料金単価よりは安くなる場合が多い。

しかし、オフサイトPPAは通常の電気と同じく一般送配電網を使用するため、託送料金(送配電網の使用料)が加算されてしまう。オンサイトPPAよりも電気代削減効果が小さくなってしまうのだ。

②オフサイトPPAには再エネ賦課金が発生する

2つ目のデメリットが、オフサイトPPAは再エネ賦課金が電気料金に含まれる点だ。

先述したが、再エネ賦課金の徴収対象は、小売電気事業者から送電線を通して供給された電気である。オフサイトPPAの電気はこれに該当するため、電気料金に再エネ賦課金が発生するのだ。

③非常用電源として利用できない場合がある

3つ目のデメリットが、オフサイトPPAで設置した太陽光発電設備は非常用電源として期待できない点だ。

オフサイトPPAは送配電網を通して電気を供給する。そのため停電が発生すると電気を供給できなくなってしまう。蓄電池を併用しても、非常用電源やBCP対策としての効果が見込めないのだ。

このように、オンサイトPPAとオフサイトPPAにはどちらもメリット・デメリットがある。しろくま電力では土地を探すところからオフサイトPPAの提案が可能なため、オンサイトPPAだけでなくオフサイトPPAに興味がある場合も、ぜひ以下からお問い合わせいただきたい。