オフサイトPPAとは?メリットやオンサイトPPAとの違いをわかりやすく解説

※この記事は2025年1月23日に最新の情報に更新されました。

太陽光発電の新しい導入手段として注目される「オフサイトPPA」。似たような方法として「オンサイトPPA」や「自己託送」などがあるが、それらの違いを理解できていない人も多いのではないだろうか。

そこでこの記事では、オフサイトPPAの特徴やメリットとデメリットを説明。そしてオフサイトPPAとオンサイトPPA、自己託送の違い、オフサイトPPAで活用できる補助金制度を解説する。

|

この記事でわかること ・オフサイトPPAとは?オンサイトPPAや自己託送との違いとは ・オフサイトPPAに取り組むメリットとデメリットとは ・オフサイトPPAで使える補助金制度とは |

関連記事:【法人向け】太陽光発電のメリットとデメリットをわかりやすく解説!

関連記事:【図解】自家消費型の太陽光発電とは?メリット・注意点、PPAと自己所有の違いを徹底解説!

オフサイトPPAとは?わかりやすく解説!

|

まとめると ・オフサイトPPAとは、太陽光発電設備を「無料」で「企業の敷地の外」に設置すること。 ・発電所と需要地点の間に電力会社が入り、送電線を通して電力が届けられる。 |

オフサイトPPAとは、PPA事業者が需要家となる法人の「敷地の外」に「無料」で太陽光発電設備を設置し、そこでつくった電気を送電線を通して需要家に供給する方法だ。法人側は無料で太陽光発電設備を導入でき、PPA事業者は設置コストなどを月々の電気代として回収する。

オフサイトPPAの特徴は、太陽光発電設備を需要家となる法人の「敷地の外」に設置する点だ。電気を使う拠点から遠く離れた遊休地や土地を開発して設置したり、水上に導入するケースが多い。

PPAとは

オフサイトPPAはPPAの一つである。PPAとは、PPA事業者が無料で太陽光発電設備を設置し、発電した電気を法人が買い取って使用することだ。PPAとはPower Purchase Agreementの略で、電力販売契約や第三者所有モデル、コーポレートPPAともいわれる。第三者所有というのは、PPAの場合、契約期間中はPPA事業者に所有権があるからだ。

上図のように、PPAはまず「オンサイトPPA」と「オフサイトPPA」に分類され、オフサイトPPAは「フィジカルPPA」と「バーチャルPPA」に二分される。オンサイトPPAとオフサイトPPAの違いについては後述するため、ここでは「フィジカルPPA」と「バーチャルPPA」の違いを理解しておこう。

| フィジカルPPA | PPA事業者が需要家の敷地外に太陽光発電設備を設置し、送配電線を通して企業側に電気を供給する方式のこと。 |

| バーチャルPPA | PPA事業者が需要家の敷地外に太陽光発電設備を設置し、そこで生まれた「環境価値」だけを提供すること。電力はJEPXなどに売却される。 |

フィジカルPPAとバーチャルPPAの違いは、PPA事業者から「電気と環境価値(CO2を出さない証明書)を買うか」、「環境価値だけを買うか」である。太陽光はCO2を出さない再生可能エネルギーのため、電気だけでなく「環境にやさしい」という付加価値が切り分けて売買されるケースもあるのだ。

アメリカなどではバーチャルPPAの導入が進んでいるが、この記事では日本で導入が進みつつある「フィジカルPPA」をオフサイトPPAとして解説していく。

関連記事:コーポレートPPAとは?仕組みとメリット・デメリットをわかりやすく解説

関連記事:【図解つき】太陽光発電の仕組みや基礎知識をわかりやすく解説!

オフサイトPPAの仕組み

オフサイトPPAの仕組みと電気・お金の流れは以下のようになっている。

|

①PPA事業者と需要家がPPA契約を結び、需要家の敷地外に太陽光発電設備を設置する。

②敷地外でつくられた電気が小売電気事業者(電力会社)に送られる。 ③小売電気事業者は通常の電気と同様、送電線を通して需要家に電気を届ける。 ④需要家は「電気料金+送電にかかるコスト」を小売電気事業者に支払う。 ⑤小売電気事業者は「送電にかかるコスト」などを受け取り、それ以外の発電コストをPPA事業者に支払う |

オフサイトPPAで作られた電気は、一度電力会社に送られ、そこから送電線をつかって需要家のもとに届けられる。

PPA事業者と需要家の間に電力会社が入る理由は、2021年11月に「電気事業法施行規則」が改正されるまで、小売電気事業者ではない企業間での送電ができなかったからだ。そのため、オフサイトPPAでは発電した電気を一度電力会社に売電し、その電気を企業側が買い取る形になっている。

関連記事:託送料金とは?仕組みとレベニューキャップ制度をわかりやすく解説!

関連記事:【法人向け】再エネ賦課金とは?仕組みや役割をわかりやすく解説!

オフサイトPPAとオンサイトPPA、自己託送の違いとは?

ここまでオフサイトPPAの概要や仕組みについて解説してきた。PPAにはオフサイトPPAとは別にオンサイトPPAがあると説明したが、オフサイトPPAとオンサイトPPAの違いはどういう点にあるのだろうか?

また自己託送という導入方法があるが、オフサイトPPAと自己託送はどう違うのだろうか? ここからはオフサイトPPAとオンサイトPPA、自己託送の違いを解説していく。

|

まとめると ・オフサイトPPAとオンサイトPPAの大きな違いは「太陽光発電設備の設置場所」。 ・オフサイトPPAと自己託送の大きな違いは「初期費用・メンテナンスコストの有無」。 |

オフサイトPPAとオンサイトPPAの違いとは?

最初に、オフサイトPPAとオンサイトPPAの違いを見ていこう。オンサイトPPAとは、PPA事業者が需要家となる法人の「敷地内」に無料で太陽光発電設備を設置し、そこで発電した電気を法人側が買い取って使用する方式だ。こちらもPPAモデルのため、初期費用・メンテナンス費用ともに0円で太陽光発電設備を導入できる。

オフサイトPPAとオンサイトPPAの違いとしては、「設置場所」「供給方法」「発電規模」の3つが挙げられる。

| オフサイトPPA | オンサイトPPA | |

| 設置場所 | 自社の敷地から離れた場所 | 自社の敷地の中 |

| 電力の供給方法 | 送電線で電力会社から供給される | 自営線で直接供給される |

| 発電規模 | 自社の敷地の広さに限定されない | 自社の敷地の広さに限定される |

上図はオフサイトPPAとオンサイトPPAの違いをまとめたものだ。

オフサイトPPAは太陽光発電設備を自社の敷地外に設置するため、オンサイトPPAと違って土地が広ければ広いだけ発電量を増やすことができる。しかし電力会社が間に入ることから、電気代がオンサイトPPAよりも高くなってしまう。また、オンサイトPPAは非常用電源として使えるが、オフサイトPPAは使えない場合が多いことを知っておこう。

参考記事:オンサイトPPAとは?オフサイトPPAとの違い、メリットデメリットをわかりやすく解説

オフサイトPPAと自己託送の違いとは?

太陽光発電設備の導入方法にはPPAの他に「自己託送」というものがある。次にオフサイトPPAと自己託送の違いを解説していく。 自己託送とは、需要家が初期費用を負担したうえで、自社の敷地外に太陽光発電設備を設置し、そこで発電した電気を送電線を使って自社に供給する方法だ。オフサイトPPA同様、敷地外に発電設備を設置するため、土地の広さに応じて発電量を増やすことができる。

自己託送とは、需要家が初期費用を負担したうえで、自社の敷地外に太陽光発電設備を設置し、そこで発電した電気を送電線を使って自社に供給する方法だ。オフサイトPPA同様、敷地外に発電設備を設置するため、土地の広さに応じて発電量を増やすことができる。

オフサイトPPAと自己託送の違いとしては、「初期費用」「管理費用」「電気代」の3つが挙げられる。

| オフサイトPPA | 自己託送 | |

| 初期費用 | 無料 | 必要 (数百万円〜数千万円、大規模なものは数億円) |

| 管理費用 | 無料 | 必要 |

| 電気代 | 自己託送より高い | オフサイトPPAより安い |

上図はオフサイトPPAと自己託送の違いをまとめたものだ。オフサイトPPAは、PPA事業者が費用を負担してくれるため、初期費用や管理費用といったコストが一切発生しない。しかし発電設備の所有権はPPA事業者にあるため、電気を買い取って使用する必要がある。

自己託送は数百万円〜数千万円、大規模なものは数億円の初期費用がかかるが、所有権は自社のため電気は送電線の使用料だけしかかからない。また電力会社が間に入らないため、オフサイトPPAよりも電気代が安くなる。

関連記事:太陽光発電の自己託送とは?仕組みやメリットなどをわかりやすく解説

オフサイトPPAとオンサイトPPA、自己託送の違いを図にすると

ここまでオフサイトPPAとオンサイトPPA、自己託送の違いを説明した。これらの違いを図にすると以下のようになる。

|

オフサイトPPA

|

オンサイトPPA

|

自己託送

|

|

|

供給方法

|

送電線で供給される

(電力会社から需要家へ) |

自営線で直接供給される

|

送電線で供給される (需要家から需要家への供給) |

|

設置場所

|

自社敷地外

|

自社敷地内

|

自社敷地外

|

|

初期費用

|

無料

|

需要家が負担

|

|

|

管理費用

|

無料

|

需要家が負担

|

|

|

契約期間

|

15〜20年が一般的(前後する場合もある)

|

なし

|

|

|

発電量

|

自社敷地の広さに

限定されない |

自社敷地の広さによる

|

自社敷地の広さに

限定されない |

|

電気料金

|

オンサイトPPAより高い

|

オフサイトPPAより安い

|

PPAモデルより安い

|

|

CO2削減効果

|

発電量が多ければ

オンサイトPPAよりも 期待できる |

オフサイトPPAより

小さい場合がある |

発電量が多ければ

オンサイトPPAよりも 期待できる |

|

再エネ賦課金

|

必要

|

不要

|

|

|

非常用電源として

|

期待できない

|

利用できる

|

期待できない

|

|

導入の難易度

|

オンサイトPPAより高い

|

オフサイトPPAより低い

|

資金に余裕があればできる

|

それぞれを簡潔にまとめると以下のようになる。

・オフサイトPPAは無料で太陽光発電設備を自社敷地外に設置する方法。広い土地なら多くの発電量が期待できるが、電気代は高い傾向にある。

・オンサイトPPAは無料で太陽光発電設備を自社敷地内に設置する方法。電気代が安い傾向にあるが、発電量には限りがある。

・自己託送は自社で費用を負担し、太陽光発電設備を自社敷地外に設置する方法。広い土地なら多くの発電量が期待でき、電気代も安い傾向にある。

関連記事:【図解】太陽光発電のPPAモデルとは?仕組みやメリット・デメリットをわかりやすく解説!

関連記事:【最新】電気代はどれくらい値上げした?推移と今後の予測、電気料金の高騰対策を解説!

オフサイトPPAのメリットとは

ここまでオフサイトPPAの概要と、他の導入方法の違いについて解説してきた。それでは、オフサイトPPAの具体的なメリットとしてどういうものが考えられるのだろうか? ここでは、オフサイトPPAのメリットを紹介する。

|

まとめると オフサイトPPAのメリットは以下の7つ。 ①初期費用0円で太陽光発電設備を導入できる |

①初期費用0円で太陽光発電設備を導入できる

1つ目のメリットが、初期費用0円で太陽光発電設備を導入できる点だ。

1つ目のメリットが、初期費用0円で太陽光発電設備を導入できる点だ。

このメリットはオフサイトPPAだけでなく、PPAモデル全般にいえることだが、自社で導入費用を負担する場合、数百万円〜数千万円、大規模なものは数億円もの初期費用が必要となる。しかしオフサイトPPAでは、太陽光発電設備の所有権がPPA事業者にあるため、初期費用がかからない。

②太陽光発電設備のメンテナンス・管理費用も0円

2つ目のメリットが、太陽光発電設備の維持費用も無料である点だ。オフサイトPPAでは、発電設備の所有権はPPA事業者にある。そのため、メンテナンスや管理にかかる費用はPPA事業者が負担しなければいけない。

もし発電設備が突然故障したとしても、需要家側はお金と手間をかける必要がない。自社負担で導入するよりも手軽に、大規模な太陽光発電設備を活用できるのだ。

③電気代が安くなる可能性がある

3つ目のメリットが、オフサイトPPAの導入によって電気代が安くなる可能性がある点だ。

PPAモデルでは契約時に電気料金の単価が決まり、契約期間中は固定される。この場合の単価はオンサイトPPAよりも割高になるが、通常の電気料金より安くなる場合が多いのだ。

また通常の電気料金は突然の値上げなど価格変動リスクがある。しかしオフサイトPPAはそのリスクがない。発電量を増やす分だけ、電気代削減効果が期待できるのだ。

関連記事:【最新】法人の電気代が高いのはなぜ?電気料金が高騰する理由と対策をわかりやすく解説!

関連記事:【最新】電気代の値上げを徹底解説!電気料金が高騰する理由と対策とは?

④CO2排出量を削減できる

4つ目のメリットがCO2排出量を削減できる点だ。太陽光発電は二酸化炭素を排出しない「再生可能エネルギー」である。オフサイトPPAの発電量が増えるほど、より多くのCO2排出量を削減できる。

そのため脱炭素経営やカーボンニュートラルの実現に取り組む企業、RE100の加盟を目指す会社、取引先からCO2削減を求められた法人などがオフサイトPPAに取り組むケースが増えている。

関連記事:RE100とは?仕組みや日本の加盟企業についてわかりやすく解説

関連記事:省エネ法とは?2023年改正のポイントと概要をわかりやすく解説

⑤発電した電気を複数の拠点に供給できる

5つ目のメリットが、複数拠点に「CO2排出量ゼロかつ格安の電気」を供給できる点だ。通常、オンサイトPPAは敷地内の拠点にしか送電できないが、オフサイトPPAは発電した電気を送電線を使って小売電気事業者が供給する。

使用する送電線は通常の電力と同じため、発電した電気を本社や工場、営業所など、複数拠点に供給できるのだ。

⑥敷地内に設置できない法人も太陽光発電設備を導入できる

6つ目のメリットが、オフサイトPPAは自社敷地の広さ・条件に関係なく実施できる点だ。オンサイトPPAの場合、敷地に空きがない、老朽化が進み屋根上に太陽光発電設備を設置できない、敷地内で塩害や強風が発生する可能性がある、といった場合は設置を断られる可能性がある。

しかしオフサイトPPAは自社の敷地の外にゼロから太陽光発電所を建設するため、オンサイトPPAの条件にクリアできなくても太陽光発電設備を導入できるのだ。

⑦土地の広さに応じて発電量を増やせる

7つ目のメリットが、オフサイトPPAは土地の広さに応じて発電量を増やせる点だ。広い土地を確保すれば、その分だけ電気代・CO2排出量の削減効果が大きくなる。

7つ目のメリットが、オフサイトPPAは土地の広さに応じて発電量を増やせる点だ。広い土地を確保すれば、その分だけ電気代・CO2排出量の削減効果が大きくなる。

実際、電気使用量の多い大企業がオフサイトPPAに取り組むケースが多い。例えばRE100に加盟しているパナソニックやイオンなどはオフサイトPPAを行っている。海外でいうと、GoogleやAppleなどもオフサイトPPAを導入しており、大量の電気を自家消費で賄っている。

関連記事:カーボンニュートラルとは?意味や背景、実現に向けた世界の取り組みをわかりやすく解説

関連記事:電気代の補助金制度をわかりやすく解説!いつまで?補助内容をわかりやすく解説!

オフサイトPPAのデメリット・注意点とは

ここまでオフサイトPPAのメリットを7つ解説した。オフサイトPPAにはデメリット・注意点もあるため、ここからはその点について解説していく。

|

まとめると オフサイトPPAのデメリット・注意点は以下の4つ。 ①15〜20年の長期契約を結ぶ必要がある |

①15〜20年の長期契約を結ぶ必要がある

1つ目のデメリットが、PPAモデルは15〜20年の長期契約となる点である。これはPPA事業者が、初期費用や維持費用を月々の電気料金で回収する必要があるからだ。

契約中は太陽光発電設備の所有権がPPA事業者にあることから、勝手に交換や処分ができない。違約金が発生する可能性もあるため、契約前にサービス内容を確認することをおすすめする。

関連記事:【最新】オフィスですぐできる節電方法を21つ解説!電気代を削減しよう

関連記事:【最新】工場の節電・電気代削減に効果的な方法16つを徹底解説!

②オンサイトPPAよりも電気代削減効果が小さい

2つ目のデメリットが、オンサイトPPAよりも電気代の単価が高くなる点だ。オフサイトPPAの電気代の単価は、通常の電気料金よりも安くなる場合が多い。

しかしオフサイトPPAは送電線を使用する。電気代に託送料金(送配電網の使用料)などが加算されるため、オンサイトPPAよりも電気代削減効果が小さくなってしまうのだ。

関連記事:託送料金とは?概要とレベニューキャップ制度をわかりやすく解説!

③電気料金に再エネ賦課金が発生する

3つ目のデメリットが、オフサイトPPAの電気料金には「再エネ賦課金」が含まれる点だ。

3つ目のデメリットが、オフサイトPPAの電気料金には「再エネ賦課金」が含まれる点だ。

再エネ賦課金とは、小売電気事業者が買い取った太陽光発電や風力発電などの費用を電気代に反映したもので、個人法人に関係なく「電力会社から電気を買う場合」は負担しなければいけない。

再エネ賦課金は再生可能エネルギーの導入量が増えるにつれて単価が上がっており、2012年度分は0.22円/kWhだったが、2024年度は3.49円/kWhとなった。オンサイトPPAは自営線を使うため再エネ賦課金が免除されるが、オフサイトPPAは負担する必要がある。

関連記事:電気代の再エネ賦課金とは?仕組みと推移、値上げの理由と今後の予想をわかりやすく解説!

④非常用電源としての効果が期待できない

4つ目のデメリットが、オフサイトPPAで設置した太陽光発電設備は非常用電源として期待できない点だ。

オンサイトPPAでは、蓄電池を併用すれば貯めた電気を停電時などに使用できる。しかしオフサイトPPAは送電線を使うため、停電すると電気が供給できない。オフサイトPPAは、非常用電源やBCP対策としての効果が見込めないのだ。

関連記事:BCP対策とは?目的や策定方法・運用のポイントをわかりやすく解説!

|

まとめると ・オフサイトPPAの2024年の導入企業数は72社。 ・オフサイトPPAは発電量を大きく増やせる点で、大企業を中心に導入が進んでいる。 |

ここまでオフサイトPPAのメリットと注意点を解説してきた。現在の日本では、比較的容易に取り組めるオンサイトPPAが主流だが、オフサイトPPAの導入に取り組む企業数は2024年途中で72社と年々増加傾向にある(下図参照)。

(出典:自然エネルギー財団「オフサイトPPAの概況」)

(出典:自然エネルギー財団「オフサイトPPAの概況」)

オフサイトPPAの導入が増える理由は、土地が広ければその分だけ発電量を増やせる点にあるだろう。特に電力消費量が多い大企業の場合、どうしても敷地内だけで全ての電力を賄うことはできない。無料で再生可能エネルギーを導入でき、メンテナンスが不要なこともあり、こうした企業がオフサイトPPAに取り組むケースが増えていると考えられる。

また現在のアメリカでは、再生可能エネルギーの質にランクがつけられている。例えば環境価値を購入した場合よりも、自社の発電設備の電気を使っているほうが評価が高いのだ(「追加性」という)。フィジカルPPAの電力は追加性があるため、今後は再エネの質を求める点からも、オフサイトPPAに取り組む企業は増えていくものと考えられる。

関連記事:非化石証書とは?仕組みや購入方法、企業が導入するメリットをわかりやすく解説

関連記事:【法人向け】ソーラーカーポートとは?メリット・デメリット、注意点をわかりやすく解説

オフサイトPPAで活用できる補助金制度とは?

ここまでオフサイトPPAの導入企業数と増加する背景について説明した。オフサイトPPAには補助金制度があり、もし採択された場合、電気代の単価が安くなるため、導入を検討中の法人はぜひ押さえておこう。

ここまでオフサイトPPAの導入企業数と増加する背景について説明した。オフサイトPPAには補助金制度があり、もし採択された場合、電気代の単価が安くなるため、導入を検討中の法人はぜひ押さえておこう。

現在、オフサイトPPAで活用できる補助金制度は、経済産業省が実施する「需要家主導による太陽光発電導入促進補助金」だ。

この補助金は1社あたりの補助金額が高い。オフサイトPPAに取り組みたい法人は、応募を検討するといいだろう。それ以外にも東京都や神奈川県など自治体で補助金制度を設けているケースもある。

またオンサイトPPAでは、環境省が実施する「ストレージパリティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進事業」と「新たな手法による再エネ導入・価格低減促進事業」の2つが活用可能だ。それぞれの補助金について、詳しくは該当リンクまたは下記記事を確認いただきたい。

関連記事:【最新】太陽光発電の補助金情報(法人用/事業用)まとめ!採択のポイントも徹底解説

関連記事:【最新】ソーラーカーポートの法人向け補助金情報をわかりやすく解説!設置費用最大3割減!

関連記事:【最新】東京都の太陽光発電の補助金・助成金情報をわかりやすく解説

しろくま電力は高い施工品質で、CO2排出量・電気代の削減を実現

ここまで、オフサイトPPAとはどういうものかを解説してきた。しろくま電力では太陽光発電所の導入にあたり、適地探しから土地開発、資材調達、施工までを一気通貫で行っており、オフサイトPPAの依頼も承っている。しろくま電力にオフサイトPPAを依頼するメリットは以下の3点だ。

・大規模発電所など、数多くの発電所を施工した実績

・設置場所の課題をクリアし、発電量を増やす技術力

・日射量データとAIを駆使した適地探し

①大規模発電所など、数多くの発電所を施工した実績

しろくま電力は、これまでに累計273MWの太陽光発電所を施工してきた。メガソーラーをはじめとする大規模発電所や、店舗の駐車場に設置するソーラーカーポートなど、施工実績が豊富だ。

土地開発から施工にいたるまで、ほぼ全ての業務を内製化する中で培った独自のノウハウを活かし、高品質の太陽光発電所を設置する。

②設置場所の課題をクリアし発電量を増やす技術力

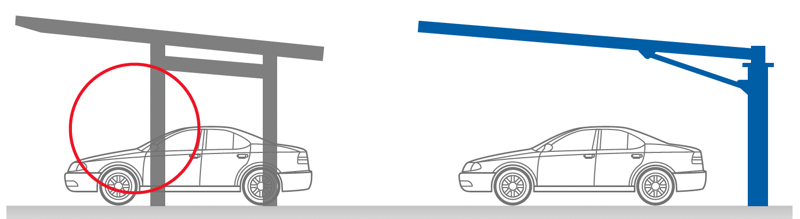

2つ目のメリットが技術力の高さだ。しろくま電力は現場の施工に加え、施工の研究や実験にも力を入れている。発電所の設計では「影のない3D設計」を実現。これにより、100m横の敷地に立った左の発電所よりも、22%も発電量を増やすことに成功した。

また太陽光発電設備は、屋根上や遊休地はもちろん、水の上や遠隔地、駐車場にも設置できる。特に駐車場に設置するソーラーカーポートには強いこだわりがあり、一級建築士監修のもと、2年もの歳月をかけて改良を重ねてきた。

上図左側のように、従来のソーラーカーポートは4本足で、駐車や扉の開閉がしづらく、相場も高い。しかししろくま電力では、前方に足がない2本足タイプを開発。これによって駐車しやすく、扉の開け閉めが容易になった。

(実際にケーヨーデイツー姉崎店に設置されている、2本足のソーラーカーポート)

(実際にケーヨーデイツー姉崎店に設置されている、2本足のソーラーカーポート)

ソーラーカーポートの価格についても、資材の大量輸入や業務効率のいい工法の開発などにより、業界トップクラスの低価格で対応する。PPAモデルを活用すれば、初期費用0円でソーラーカーポートや太陽光発電設備を導入することもできる。

③日射量データとAIを駆使した適地探し

しろくま電力には土地開発チームがあるため、オフサイトPPAモデルを行う場合、土地探しから土地開発、施工までを一貫して実施できる。

土地探しの際は、自社で開発した「再生可能エネルギー適地検索システム」を活用。日射量データや該当エリアの系統の空き容量、土地の情報などのデータを学習したAIが、152万に分割した日本の土地の中から発電所の適地を見つけだす。

しろくま電力では、豊富な実績と高い技術力を活かし、国内企業の脱炭素や電気料金の高騰リスク軽減を全力でサポートする。太陽光発電設備の導入(PPAモデルまたは自社所有型モデル)に関するお問い合わせやご相談は「太陽光発電設備の導入に関するお問い合わせフォーム」または下記のバナーから。

<その他の関連記事>

関連記事:【最新】電気代を値上げする電力会社一覧!電気料金はどれくらい高くなる?

関連記事:電気代の高騰を解説!現状と推移、高い理由、今後の見通し、電気料金を安くする方法とは?

関連記事:【図解】法人向け市場連動型プランとは?従来メニューとの違い、メリットとデメリットを徹底解説