電気代の燃料費調整額とは?仕組みや今後の見通し、安くする方法をわかりやすく解説

※この記事は2025年4月23日に最新の情報に更新されました。

※この記事は2025年4月23日に最新の情報に更新されました。

燃料費調整額とは、石油や石炭、天然ガス(LNG)といった「燃料費の変動分」を毎月の電気代に反映させたものである。

電気代は2022年に過去最高値となったが、高騰の原因となったのが燃料費調整額だ。この燃料費調整額をよく知り、適切に対策することで電気代を安くできるため、ぜひ詳しく理解しておこう。

この記事では、しろくま電力の電力小売事業部監修のもと、燃料費調整額の概要や計算方法、今後の見通しについて説明し、最後に燃料費調整額を安くする方法を解説する。

|

この記事でわかること ・燃料費調整額とは?この項目ができた背景とは? |

関連記事:電気代は安くできる!内訳と計算方法、基本料金の下げ方、法人がすべき対策を解説!

関連記事:【2025年最新】電気代値上げを徹底解説!推移と料金が高い原因、今後の見通し、法人ができる高騰対策とは

|

目次 燃料費調整額とは?わかりやすく解説! 燃料費調整額の推移 燃料費調整額が上がると考えられるリスクとは? |

燃料費調整制度とは?

|

結論をまとめると ・1996年より、電気代に「燃料費調整額」が含まれるようになった。 ・燃料費調整額は、燃料費調整制度という名のもとに成り立っている。 |

燃料費調整制度とは、火力発電で使用する化石燃料(石炭、石油または原油、天然ガス)の価格変動分を、月々の電気料金に反映させる制度のことだ。

燃料費調整制度は1996年にスタートした。今では大手電力会社や大半の新電力がこの燃料費調整制度を導入している。

なぜ燃料費調整制度があるのか

燃料費調整制度が設けられた理由は、電力会社の経営状態を安定させるためだ。

日本の電気は約7割が火力発電でつくられている。そして火力発電で使用する石炭や石油(原油)、天然ガス(LNG)といった化石燃料は、9割近くが海外から輸入されたものだ。

この化石燃料の価格は世界情勢や為替レートによってこまめに変動する。そのため電気代を完全に固定すると、燃料費が大幅に高騰した場合に発電コストが上がり、電力会社が損失を被ってしまう。

こうした事態を避けるために燃料費調整制度がはじまり、以下のように電気代に「燃料費調整額」が組み込まれることになった。

関連記事:電気代の基本料金とは?仕組みと種類、電気料金を安くする方法をわかりやすく解説

関連記事:再エネ賦課金とは?仕組みや役割をわかりやすく解説!

燃料費調整額とは?わかりやすく解説!

|

結論をまとめると ・燃料費調整額 = 燃料費調整単価 × 電力使用量 ・燃料費調整額は、平均より上なら「プラス調整」、下なら「マイナス調整」。 ・燃料費調整額は、3~6ヶ月前の燃料費が2ヶ月後に反映されるなど、仕組みが複雑。 |

ここまで燃料費調整制度について解説してきた。ここからは燃料費調整額について解説していく。

燃料費調整額とは?

燃料費調整額とは、燃料費の変動分を毎月の電気代に反映させたものだ。以下の数式で算定できる。

燃料費調整額(円)= 燃料費調整単価(円/kWh)× 電力使用量(kWh)

燃料費調整単価は毎月変動する。詳しくは後述するが、各電力会社ごとに「基準」を設けており、過去数ヶ月の平均額がその基準を上回った場合は電気代に上乗せされ、下回った場合は電気代が値引きされる仕組みだ。

最近では電力会社が燃料費調整額の上限を撤廃するニュースが話題になったが、上限があるのは低圧(家庭向け)の規制料金メニューだけである。低圧(一部)・高圧・特別高圧の燃料費調整額には上限が設定されていない。

関連記事:【図解】新電力とは?仕組みやメリット・デメリットをわかりやすく解説!

関連記事:市場価格調整単価とは?電気代がまた上がる?仕組みと対策をわかりやすく解説

関連記事:電源調達調整費とは?独自燃調の仕組みと特徴をわかりやすく解説

燃料費調整額の算定方法とは?

燃料費調整額は「燃料費調整単価×電気使用量」で求められることを説明した。そして燃料費調整単価は、以下の計算式で算定できる。

燃料費調整単価 =(「平均燃料価格」ー「基準燃料価格」)÷ 1000(× 基準単価)

平均燃料価格とは、過去3ヶ月分の化石燃料の貿易統計価格の平均値のことだ。基準燃料価格は、各電力会社が定めた燃料費の基準である。そして、もし平均燃料価格が1キロあたり1,000円変動した場合は、電力会社が定めた基準単価も含めて単価を計算する。

平均燃料価格、基準燃料価格、基準単価それぞれに算定方法が存在するが、かなり複雑かつ特に必要な知識ではないため、ここでは割愛する。詳しい算定方法を見たい方は、各電力会社の約款などを確認しよう。

燃料費調整額のプラス・マイナス調整とは?

昨今、電気代高騰の原因として「燃料費調整額の値上がり」が叫ばれているが、燃料費調整額は電気代にプラスされるだけではない。

先述したように、平均燃料価格が基準を超えるかどうかで決まるため、燃料費が下がった場合、燃料費調整額もマイナスになることがあるのだ。これらをプラス調整、マイナス調整と呼ぶ。

プラス調整となるのは、実際の燃料価格が各電力会社の基準燃料価格を上回った場合だ。この場合、燃料費調整単価はプラスとなるため、電力量料金が値上がりする。

一方で、実際の燃料価格が各電力会社の基準燃料価格を下回った場合、燃料費調整単価はマイナスとなる。その場合はマイナス調整として、電力量料金が安くなる。

実際に東京電力の高圧の燃料費調整額を見てみると、2021年5月分の燃料費調整単価は-3.52円/kWhだった。しかし2023年2月分は12.59円/kWhと大幅なプラス調整になっている。

燃料費調整額が反映されるタイミング

燃料費調整額は過去数ヶ月の燃料費の平均額をもとに決まる、という話をした。このように燃料費調整額は若干のタイムラグが生じるため、算定期間についても説明しておきたい。

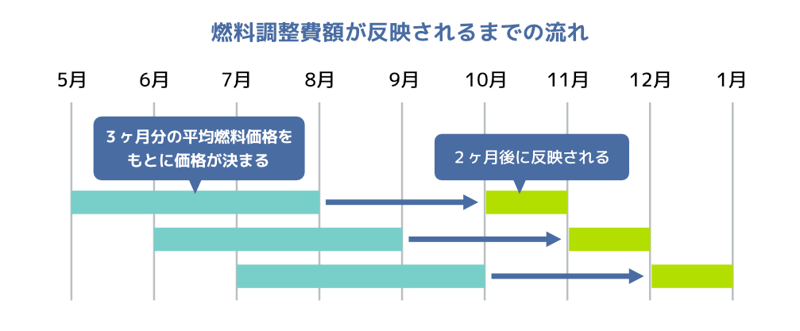

上図は燃料費調整額が実際に電気代に反映されるまでの期間をまとめたものだ。

燃料費調整額は、基本的に過去3ヶ月分の平均燃料価格をもとに決まり、その約2ヶ月後に電気代に反映されるケースが多い。例えば、10月分の燃料費調整単価は5〜7月分の燃料費をもとに反映される。かなり時間差があるのだ。

(出典:経済産業省「燃料費調整制度について」)

(出典:経済産業省「燃料費調整制度について」)

だがこれはかなり時間差が短縮された方で、燃料費調整制度がはじまった当初は、上図のように2半期前の燃料費を算定期間とし、その平均値をもとに単価が決められていた。しかも単価が4半期ごとにしか変わらなかったため、4〜6月の燃料費をもとに10〜12月の燃料費調整単価が決まるなど、かなりタイムラグがあったのだ。

だが2008年に原油価格が高騰したことで、1ヶ月早めて2ヶ月後に反映すること、燃料費調整単価は毎月変動すること、などの変更がとられている。この結果、実際の燃料費に少し近い単価を反映できるようになった。

関連記事:【図解】電力自由化とは?仕組みやメリット・デメリットをわかりやすく解説

燃料費調整額の推移

|

結論をまとめると ・燃料費調整額は2023年の初めにピークに達した。 ・2024年現在は若干下がったものの、高止まりが続いている。 ・高騰のもっとも大きな要因は「ロシア・ウクライナ問題」 |

ここまで燃料費調整額の仕組みを解説してきた。それでは次に実際の燃料費調整額の推移を見ていく。

(新電力ネット「燃料費調整単価の推移」をもとに弊社作成)

上図は、東京電力の高圧の燃料費調整単価の推移である。

2020年12月の燃料費調整額は-4.84円/kWhだったが、2023年2月分に12.59円/kWhとなるなど、燃料費調整額は大幅に値上がりした。それ以降は下落が進んだものの、2024年に入っても高止まりが続いている。

なぜ燃料費調整額は値上がりしているのか?

ここまで、2022年に燃料費調整額が過去最高値をつけたこと、2024年に入っても高止まりが続いていることを説明した。それでは、2020年以降、なぜ燃料費調整額はここまで値上がりしているのだろうか?

燃料費調整額が値上がりしている主な理由として、以下の3つが挙げられる。

・脱炭素の促進による化石燃料への投資撤退

・急激な円安ドル高の進行

・2022年ロシア・ウクライナ問題

化石燃料を手掛ける企業や火力発電所からの投資撤退(ダイベストメント)、さらにロシアが西側諸国の経済制裁に反発し化石燃料の輸出を制限した結果、世界的な化石燃料の供給量が大幅に減少した。

その一方、コロナ禍からの景気回復に向けて化石燃料の需要が増加したこと、また急激な円安ドル高が進行したこともあり、以下の図のように燃料費が高騰しているのだ。

(各種統計データをもとに弊社作成)

(各種統計データをもとに弊社作成)

燃料費が上がると、数ヶ月遅れて燃料費調整額も上がる。このようにして、私たちが支払う燃料費調整額は値上がりしているのだ。

関連記事:【2025年最新】電気代はどれくらい値上げした?推移と今後の予測、電気料金の高騰対策を解説!

関連記事:【法人向け】電気代を安くする方法とは?原因と対策を解説」

燃料費調整額の今後の見通しは?まだ値上がりする?

|

結論をまとめると ・燃料費調整額が以前のように安くなる可能性は低い。 ・「ロシア・ウクライナ問題」が解決すれば下がる可能性もある。 |

ここまで燃料費調整額の推移と、なぜ燃料費調整額が値上がりしているかを説明してきた。2025年現在も高止まりが続いているが、今後、燃料費調整額は2020年以前の水準まで安くなるのだろうか?

結論からいうと、その可能性は限りなく低いといえる。2022年に発生した「ロシア・ウクライナ問題」がいまだに収束の目処が立っていないからだ。

ロシアは2020年度の天然ガス輸出量が第1位、石油輸出量が第2位、石炭輸出量で第3位にランクインするなど、世界トップクラスの資源大国である。そのロシアがウクライナ侵攻をやめず、経済制裁が終わらない限りは燃料費が下がる可能性は低いといえるだろう。

関連記事:カーボンニュートラルとは?意味や背景、実現に向けた世界の取り組みをわかりやすく解説

関連記事:RE100とは?仕組みや日本の加盟企業についてわかりやすく解説

関連記事:再生可能エネルギーとは?メリット・デメリット、種類の一覧を簡単に解説!

燃料費調整額が上がると考えられるリスクとは?

|

結論をまとめると ・燃料費調整額のもっとも大きなリスクは電気代が高くなること。 ・燃料費調整額が上がると、将来的に固定単価まで高くなるリスクがある。 |

今後も燃料費調整額が以前の水準まで安くなる可能性は低いことを説明した。それでは、燃料費調整額が上がるとどういったリスクがあるのだろうか? ここでは考えられる3つのリスクを解説する。

リスク①:電気代が高くなる

まず1点目が、月々の電気代が高くなる点だ。先述したように、燃料費調整額がプラス調整されると、その分だけ月々の電気代に上乗せされることになる。燃料費調整額が上がってしまうと電気代が高くなるのだ。

関連記事:電気代が高いのはなぜ?電気料金の平均額と値上げする理由、安くする方法を解説

関連記事:【最新】今後も電気代は値上げする?高い原因と予測、法人・家庭でできる電気代削減方法を徹底解説!

リスク②:新電力の倒産が増える

2つ目のリスクが、新電力の倒産が増える点だ。新電力とは、2016年以降に設立された新興の電力会社のことである。

2021年4月までに登録された新電力の会社数は706社だが、2024年3月時点でこのうち119社が「倒産・廃業」「事業撤退」している。この理由はリスク②と同じで、燃料費の高騰が続いたことで会社が赤字となったからだ。

大手企業が運営する新電力の場合、リスク②のように電気代の固定部分を値上げし、倒産はしないという可能性はあるだろう。だが資本力のない新電力の場合、赤字が続くと倒産せざるを得ないことを知っておこう。

関連記事:新電力の倒産や撤退が相次ぐ理由とは?電力会社の切り替え方などをわかりやすく解説!

リスク③:電気代の基本料金・電力量料金も値上がりする

3つ目のリスクが、燃料費調整額だけでなく、基本料金や電力量料金といった他の項目も値上がりする点だ。

2023年4月より、大手電力会社は電気代の「基本料金」「電力量料金」を大幅に値上げしている。これは2022年度の決算で大手電力10社のうち9社が数百億円〜数千億円の赤字を記録したからだ。

なぜ大手電力会社がここまで赤字となったのか。それは燃料費高騰にうまく対応できなかったからだ。

先述したように、燃料費調整額は実際の燃料費が反映されるまでにタイムラグがある。燃料費の値上げが続くと、どれだけ電気を売っても赤字になってしまうのだ。

このように大手電力は大赤字となってしまい、その赤字分を補填するために電気代を値上げした。今後も燃料費の高騰が続くと電気代の固定部分が上がる可能性は十分に考えられる。

関連記事:【2025年】電気代を値上げする電力会社一覧!電気料金はどれくらい高くなる?

関連記事:【2025年】電気代の補助金制度が再開へ!補助内容をわかりやすく解説!

これからは自社に合った電力プランを選ぶことが重要

ここまで、燃料費調整額について解説し、電力会社によっては今後も電気代が上がる可能性があることを説明してきた。それでは、法人は今後の電気代高騰リスクにどう対応すべきなのか?

それは、自社のニーズに合った電力プランを選び、電気代のコストパフォーマンスを高めることだ。

例えば、

|

など、法人によって選ぶべき電力プランは異なるのだ。

しかし、現在は大手電力あるいは新電力が提供する「法人向け電力プラン」を契約中の法人が多いのではないだろうか。実はこのプラン、法人によって多少単価に違いがあるものの、基本的にはどの法人に対しても電気代の仕組みは同じである。

「大手電力=安心」というイメージがあったり、現状から電力プランを見直すのは怖い、と感じるかもしれない。だがこれからは「自社にあった電力プランを選んで効率よく電気代を下げていく」取り組みが非常に重要なのである。

電力会社によっては「プランを会社ごとにカスタマイズできる」「適切な電力プランを提案してくれる」会社もあるため、電力会社選びが面倒な場合は、こうした法人から見積もりをとるのも一つの手だろう。

<業界トップクラスのプラン数!電気代を45%削減した例も>

御社に最適なプランで電気代・CO2を削減しよう

しろくま電力では、高圧・特別高圧の電力を使用する法人向けに電力プランを提供している。

しろくま電力の強みは「電気代の安さ」と「業界トップクラスのプラン数」だ。

電気代が大手電力より安いのはもちろん、「電気代をとにかく安くしたいから市場連動型プラン」「価格の安定性も重視したいから燃調リンクプラン」など、ニーズに合わせて電力プランを選ぶことができる。中には電気代を45%(1.5億円)削減したプランもある。プランをカスタマイズし、御社だけの電力プランを作ることも可能だ。

以下はしろくま電力を導入する主な企業・自治体である。

しろくま電力は、入札制(価格が安い場合に導入が決まる)を実施する数多くの自治体に対しても電力供給を行っている。多くの法人からも低価格であることが好評で、契約更新率は92%を超えた。

また、しろくま電力の電気は全てCO2を一切排出しない実質再生可能エネルギーだ。電気を切り替えるだけで御社のCO2削減量を減らすことができる。

見積もりは「複数のプランの電気代の提示」や「現在の契約先との電気代・CO2削減量の比較」にも対応している。「どれがいいかわからない」法人にはこちらからプランを提案することも可能だ。

見積もりだけでなく「プランについて説明してほしい」「なぜ安いのか、本当に倒産しないか知りたい」といった面談も行っている。切り替えを検討中でなくとも、気軽にお問い合わせいただきたい。

<家庭向け>基本料金0円!しろくまプランで電気代をもっと安くしよう

しろくま電力では、家庭・低圧法人を対象とした電力プラン「しろくまプラン」を提供している。

このプランの特徴は「基本料金が0円」であること。それ以外の単価も、以下のように大手電力会社より安いケースがほとんどのため、電力を切り替えるだけで、節電をしなくても電気代を安くできる可能性が非常に高い。

※ここに別途、大手電力は「燃料費調整額」「再エネ賦課金」が、

※ここに別途、大手電力は「燃料費調整額」「再エネ賦課金」が、

しろくまプランは「電源調達調整費」「再エネ賦課金」が発生します。

また「しろくまプラン」は電気代が安いだけでなく、発電の際にCO2を排出しない実質再生可能エネルギーである。切り替えるだけで、地球温暖化の防止に貢献することが可能だ。

環境にも家計にもやさしい「しろくまプラン」への切り替えをお考えの方は「しろくまプランお申し込みページ」または以下のバナーからお申し込みを。

お申し込み方法はとても簡単。現在の電力会社との解約など、面倒な手続きは一切ない。スマホからもお申し込み可能である。

<その他オススメの関連記事>

冷蔵庫の電気代はいくらくらい?9つの節約方法もあわせて解説!

テレビは電気代が高い?種類ごとの電気代や節約方法をわかりやすく解説!

洗濯機の電気代と水道代は1回いくら?6つの節約術も徹底解説!

電子レンジの電気代はいくら?計算方法や6つの節約術をわかりやすく解説!他の電化製品とも徹底比較

パソコンの電気代はいくら?デスクトップやノート、ゲーミングPCの消費電力と節約方法をご紹介

オール電化の電気代は高い?高い原因や平均額、節約術をわかりやすく解説

ホットカーペットの電気代は高い?エアコンなどの暖房器具と比較して解説

暖房の設定温度は何度が理想?冬に電気代を節約しつつ快適に過ごすコツとは?