【2026年最新】電気代の値上げを徹底解説!電気料金が高騰する理由と対策とは?

ウクライナ情勢や急激な円安など、さまざまな理由で高騰が続いた電気代も、2023年に入ってからはある程度の落ち着きを見せてきた。

このまま2025年以降も電気料金が下がることを期待したいが、実際はその可能性は低いと考えられる。それどころか、2025年は電気代が再び値上がりする可能性があるのだ。

そこでこの記事では電気代の値上げをわかりやすく解説。2025年に電気代が上がる理由と、家庭または法人ができる高騰対策についても紹介する。

関連記事:【最新】電気代を値上げする電力会社一覧!電気料金はどれくらい高くなる?

電気代の内訳とは?

電気代値上げを解説する前に、前提条件として電気代の内訳を理解しておこう。

上図は、大半の電力会社が提供する電気料金の内訳だ。電気代は「基本料金」「電力量料金」「燃料費調整額」「再エネ賦課金」の4つの要素から成り立つ場合が多い。電気代の計算方法は以下だ。

電気料金 = 基本料金 +(電力量単価 ± 燃料費調整単価 + 再エネ賦課金)× 電力使用量

それぞれの要素についても、簡単に把握しておこう。

・基本料金:電気の使用量に関係なく毎月定額で発生する料金のこと。

・電力量料金:使用した電力量に応じて請求される料金のこと。1kWhあたりの単価が決まっているケースが多い。従量料金ともいう。

・燃料費調整額:化石燃料(石油・石炭・天然ガス)の価格変動分を電気代に組み込んだもの。燃料費は変動するため、電力会社や需要家が損しないように設定された。1kWhあたりの単価は、過去3〜6ヶ月の燃料費をもとに毎月変動する。燃調費ともいう。

・再エネ賦課金:正式名称は「再生可能エネルギー発電促進賦課金」。電力会社がFIT制度の買取にかかった費用を電気代に落とし込んだもの。1kWhあたりの単価は年度ごとに見直される。

※FIT制度とは、太陽光や風力で発電した電気を、電力会社が一定期間、国が決めた固定価格で買い取る制度のこと。これによって発電事業者の収益性が安定するため、日本では再生可能エネルギーの導入量が増加している。

関連記事:電気代の計算方法は?内訳や電気料金を安くする方法をわかりやすく解説!

関連記事:電気代の基本料金とは?仕組みと種類、電気料金を安くする方法をわかりやすく解説

2024年は電気代の値上げに注意!

ここまで電気代の内訳を説明した。それではここから「2024年の電気代値上げ」を解説していく。今わかっているだけでも、以下のタイミングで値上げが実施される見込みだ。

①2024年1月と2月

②2024年5月

今回、①の値上げはそこまで大きくはない。重要なのは②の値上げである。それぞれの値上げを詳しく見ていこう。

①2024年1月・2月の電気代値上げ

大手電力10社のうち8社は、2024年1月と2月請求分の電気代を値上げすると発表した。

今回値上がりするのは、電気料金の内訳で説明した「燃料費調整額」の部分だ。2023年の8月ごろから、火力発電に使う天然ガスと石油の価格が上がったため、その変動分が電気代に反映される。

(出典:サンスポ「24年2月電気代、9社上昇 ガスは大手全社値上がり」)

上図は、低圧部門(家庭・小規模法人向け)の電気代値上げ幅を図にしたものだ。これは単価ではなく、月々の電気料金である。同様に、高圧や特別高圧でも値上げが実施される。

この図を見てわかるのは、今回の値上げ幅は最大で1%程度と、これまでの値上げ幅と比べるとそこまで大きなものではないということだ。

さらに石油や天然ガスの価格が上がった一方、石炭の価格は値下がりしているため、石炭を多く使う北陸電力や中国電力は2024年1月分の電気代を値下げしている。関西電力は燃料費調整額の上限に達しているため据え置かれる見込みだ(高圧、特別高圧は若干だが値上がりする)。

今後も燃料費が上がる場合、電気代がさらに上がる可能性がある。

関連記事:電気代の燃料費調整額とは?仕組みや今後の見通し、安くする方法をわかりやすく解説

②2024年5月の電気代値上げ

2024年1・2月に続いて、5月以降も電気代の値上げが実施される予定だ。これは政府による「激変緩和措置」が2024年5月に終了する見込みだからである。

激変緩和措置とは、2023年1月より政府が実施している電気料金・ガス代の補助制度である。2022年に電気代が過去最高値になったことを踏まえ、私たちが支払う電気代は以下のように値引きされているのだ。

もともと、激変緩和措置は2023年10月に終了する予定だった。しかし物価上昇などで国民負担が増加する現状を踏まえ、延長が何度か繰り返されている。そのため、現在は2024年5月で激変緩和措置が終了する予定ではあるが、実際はどうなるか、まだ断言はできない。再び延長される可能性もある。

もし激変緩和措置が終了になった場合、2024年5月以降は以下のように電気代が上がる。

・一般家庭(低圧):1.8円/kWh

・法人(高圧のみ):0.9円/kWh

それぞれを電気代に換算すると、一般家庭の場合(4人家族、月々の電気使用量が500kWh)は月々約900円、年間にすると約10,800円の値上げとなる。法人の場合(工場、月々の電気使用量が350,000kWh)は月々約315,000円、年間約3,780,000円の値上げと、大幅な負担増加が考えられる。

もしこれに①のような燃料費調整額の値上げが重なった場合、さらに電気代の負担が増えることになってしまう。

関連記事:【超速報】電気代・ガス代の補助金制度をわかりやすく解説!政府の補助金額や期間、電気料金を安くする方法とは?今後も電気代値上げは続く?

(参考)2024年4月より関西電力の高圧・特別高圧の電気代に注意

また2024年4月より、関西電力の高圧・特別高圧の標準メニューが以下のように見直される。

これまでは燃料費調整額だけを請求していたが、2024年4月より「市場価格調整単価」が新設されるのだ。市場価格調整単価とは、JEPX(日本唯一の電力卸市場)で購入した電気の価格変動分を電気代に組み込んだものだ(JEPXで売買される電気の価格を市場価格という)。

関西電力は自社で発電する以外にも、JEPXから仕入れた電気を供給している。この市場価格は30分ごとに変動するため、その分も加えて高圧・特別高圧の法人に請求することになった。

ただし、今回の関西電力の変更は、必ずしも電気代値上げに繋がるわけではない。

(出典:関西電力「特別高圧・高圧分野の標準メニューの見直し」)

関西電力は市場価格調整単価の追加にあたり、電力量料金の単価と、燃料費調整額の算出基準を見直した。そのため、関西電力の発表では、上図のように2024年4月以降も同水準の電気料金が保たれる見込みである。しかし、燃料費と市場価格が上がった場合は電気代も値上がりするため注意が必要だ。

関連記事:「市場価格調整単価」とは?電気代がまた上がる?仕組みと対策をわかりやすく解説

関連記事:【図解】JEPXとは?取引の仕組みや市場価格の決まり方をわかりやすく解説!

2024年は電気代の値上げに要注意

改めて、ここまで説明した「2024年の電気代値上げ情報」をまとめると以下になる。

①2024年1・2月は燃料費調整額の値上げで電気代がわずかに上がる ⇨ 2月以降も燃料費調整額の値上げに注意

②2024年5月に激変緩和措置が終わった場合、電気代が大幅に上がる

③2024年4月以降、関西電力の高圧・特別高圧の電気代の仕組みが変わる

電気料金はどれだけ上がっている?

ここまで2024年の電気代値上げについて解説してきた。それでは今後の対策のためにも、この数年、電気代がどんな動きを見せてきたのかを把握しておこう。「低圧」「高圧」「特別高圧」にわけて電気代の推移を見ていく。

関連記事:【最新】電気代はどれくらい値上げした?推移と今後の予測、法人・家庭でできる電気料金の高騰対策を解説!

低圧(一般家庭・小規模法人)の電気代の推移

まず最初に、低圧(家庭・小規模法人向け)の電気代がどれくらい上がっているのか、単価の推移を見ていく。以下は新電力ネットが発表した、低圧の電気代(全国平均)の推移だ。

(出典:新電力ネット「電気料金単価の推移」をもとに弊社作成)

低圧の電気代は、2021年2月には19.43円/kWhまで下がったが、その後は高騰が続き、2023年1月には31.25円/kWhまで上がっている。この2年のうちに約1.6倍も電気代が上がったのだ。

2023年2月以降は大きく下がっているが、これは政府が激変緩和措置を実施したからである。6月に若干値上がりしているのは、大手電力が家庭向けの電気料金を値上げしたのが理由(詳しくは後述)で、7月ごろからは天然ガスなどの燃料価格が下がった影響で電気代も下がった。

関連記事:【最新】世帯別・季節別・地域別の電気代平均は?電気料金の下げ方・節電方法もわかりやすく解説

関連記事:【最新】一人暮らしの電気代の平均はいくら?高い原因や節約方法を紹介!

関連記事:【最新】二人暮らしの電気代の平均はいくら?節約術や2人の光熱費の平均もわかりやすく解説!

関連記事:【最新】4人家族の電気代平均はいくら?季節別や地域別の平均、料金が高い原因や節約方法をご紹介

2023年6月より大手電力は電気代を値上げしている

2022年に発生した燃料費高騰により、2023年6月より大手電力6社は家庭向け電気料金を値上げしている。

上図は各大手電力会社の値上げ幅だ。特に北陸電力は値上げ幅が大きく、プラン内容によっては44〜46%近く値上がりする可能性がある。

関連記事:【最新】東北電力の電気料金値上げをわかりやすく解説!

関連記事:【最新】中国電力の電気代値上げをわかりやすく解説!

関連記事:【最新】北陸電力の電気料金値上げをわかりやすく解説!

関連記事:【最新】四国電力の電気料金値上げをわかりやすく解説!

高圧(法人向け)の電気代の推移

次に、高圧(法人向け)の電気代がどれくらい上がっているのか、単価の推移を見ていく。

(出典:新電力ネット「電気料金単価の推移」をもとに弊社作成)

高圧の電気代は2021年2月に12.9円/kWhまで下がった。しかしその後は低圧同様に値上げが続き、2023年1月には約2.1倍となる27.49円/kWhとなっている。

2023年2月に入り、激変緩和措置によって電気代が下がったものの、2023年4月より大手電力が電気代を値上げしたことで電気代が上がった。しかし2023年の初めに燃料費が下がった影響で、それ以降は下落を続けている。

2023年4月より大手電力は高圧・特高の電気代を値上げしている

燃料費高騰により、2023年4月から大手電力7社は高圧・特別高圧の電気料金を値上げしている。

上図は基本料金と電力量料金の値上げ幅だ。2023年1月より政府は電気代の支援を行っているが、割引額よりも値上げ額の方が大きいことがわかる。今後も電気代が上がる可能性があるため、法人は特に注意が必要だ。

関連記事:【最新】東京電力の電気料金値上げをわかりやすく解説!

関連記事:【最新】中部電力の電気料金値上げをわかりやすく解説!

関連記事:【最新】北海道電力の電気料金値上げをわかりやすく解説!

特別高圧(法人向け)の電気代の推移

最後に、特別高圧(法人向け)の電気代がどれくらい上がっているのか、単価の推移を見ていく。

(出典:新電力ネット「電気料金単価の推移」をもとに弊社作成)

特別高圧の電気代は、2020〜2021年には10円/kWhを切ることもあった。しかしそれ以降は値上げが続き、2023年4月には24.20円/kWhまで上がっている。これは2021年1月の約2.5倍だ。

低圧や高圧と違い、なぜ、特別高圧の電気代は2023年2月に下がらなかったのか。それは特別高圧が激変緩和措置の対象外だからだ。それでも、2023年春以降は燃料費が下がった影響で価格が下がりつつある。

関連記事:【図解】最終保障供給とは?市場連動型の概要や値上げ後の料金、高騰対策をわかりやすく解説!

関連記事:【注意】東北電力の最終保証供給が大幅値上げ!法人ができる高騰対策とは?

電気代が値上がりする理由とは?

ここまで電気代の推移を説明した。それでは、なぜ電気代の値上がりが続いてきたのだろうか?その理由としては、以下の3つのポイントが考えられる。

①燃料費高騰による「燃料費調整額の値上げ」

②再エネ導入量増加による「再エネ賦課金の値上げ」

③電力需給のひっ迫による「発電コストの値上げ」

それぞれについて、詳しく解説していく。

関連記事:【最新】電気代が高いのはなぜ?電気料金の平均額と値上げする理由、安くする方法を解説

①燃料費高騰による「燃料費調整額の値上げ」

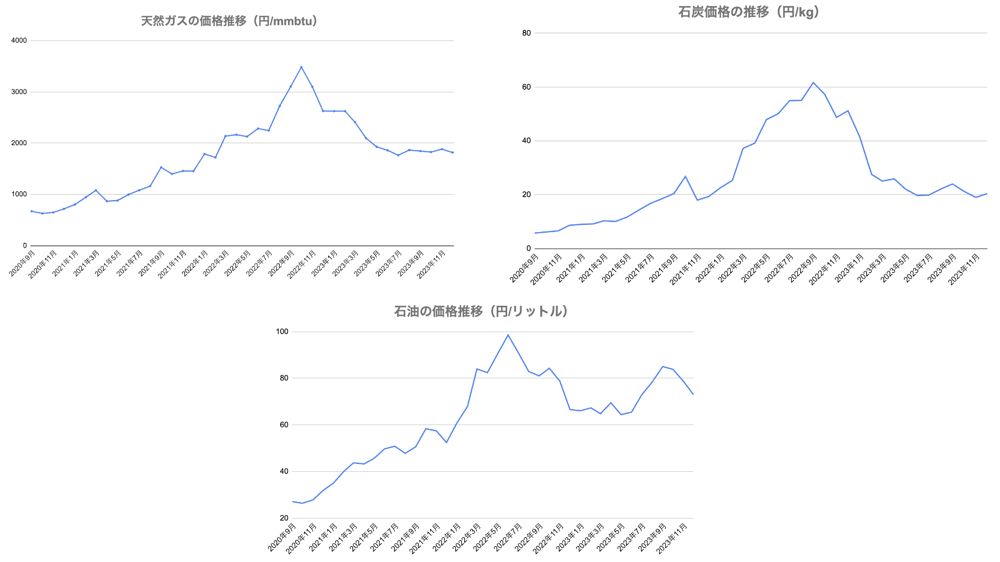

電気代値上げの原因の1つが、燃料費高騰による「燃料費調整額の値上げ」だ。火力発電で使用する天然ガス、石炭、石油は、以下のように推移してきた。

(新電力ネットの情報をもとに弊社作成)

(新電力ネットの情報をもとに弊社作成)

これらの図からわかるように、いずれもエネルギー価格は2022年に過去最高値となった。石油と天然ガスは約5倍、石炭は約8倍に値上がりしたのだ。エネルギー価格が高騰した主な原因は以下の4つである。

・化石燃料を手掛ける企業からの投資撤退

・2022年ロシア・ウクライナ問題

・アフターコロナの景気回復に向けた動き

・急激な円安ドル高の進行

2015年のパリ協定を機に、世界的なカーボンニュートラルへのシフトが加速。これを機に、化石燃料を扱う企業への投資を取りやめるケースが増加した。

さらにロシア・ウクライナ問題によってロシアが燃料の輸出を制限したことでエネルギーの供給量が激減。ロシアは2020年度、天然ガス輸出量第1位、石炭輸出量第3位、石油輸出量第2位の資源大国である。これらの輸出が制限されたことで、世界的にエネルギーの供給量が激減したのだ。

供給量が減った一方で、コロナ禍からの景気回復に向けた動きによって世界的な需要量は増加している。さらに急激な円安によって輸入価格が高騰。これらにより、エネルギー価格が大幅に上がる結果となったのだ。

関連記事:カーボンニュートラルとは?意味や背景、世界の取り組みをわかりやすく解説

関連記事:再生可能エネルギーとは?メリット・デメリット、種類の一覧を簡単に解説!

燃料費高騰によって燃料費調整額も上がった

燃料費が上がると、当然、燃料費調整額も値上がりする。

(出典:新電力ネット「燃料費調整単価の推移」)

上図は大手電力会社の高圧の燃料費調整額の推移だ。電気代の内訳の説明でも軽く触れたが、燃料費調整額は燃料費の変動の数ヶ月後に反映される。図を見ると、2022年の夏頃より燃料費調整額が上がり、電気代の負担が大きくなっていることがわかる。

2023年に燃料費高騰が落ち着いた理由とは?

2023年に入り、燃料費は下落局面に入った。これは、2022年はヨーロッパやアメリカが暖冬であり、天然ガスや石炭の需要が減ったからだ。

エネルギー価格が下がったのに合わせ、2023年の後半からは燃料費調整額も落ち着きを見せている。しかし、燃料費高騰の根本的な原因は解決していないことから、2020年ごろの水準までには下がらず、高止まりが続いている。

関連記事:電気代の燃料費調整額とは?仕組みや今後の見通し、安くする方法をわかりやすく解説

②再エネ導入量増加による「再エネ賦課金の値上げ」

電気料金が上がった2つ目の理由が、再エネ導入量増加による「再エネ賦課金の値上げ」だ。

(日本原子力文化財団「原子力・エネルギー図面集」をもとに弊社作成)

カーボンニュートラルの実現に向け、日本では上図のように再生可能エネルギーの導入量が右肩上がりに増加している。FIT制度による再エネの購入量も増加していることから、再エネ賦課金の単価は以下のように値上がりしているのだ。

(出典:公表されているデータをもとに弊社作成)

再エネ賦課金の単価は2012年度は0.22円/kWhだったが、2022年度には3.45円/kWhとなった。2023年度は1.40円/kWhまで下がったが、これは一時的に下がった可能性が高く、2024年度にはまた上がるものと考えられる。再エネ賦課金の単価の計算式や、なぜ2023年度に単価が下がったのかなどは下記記事で解説している。

関連記事:【図解】再エネ賦課金とは?仕組みと値上げが続く理由、今後の予想をわかりやすく解説!

③電力需給のひっ迫による「発電コストの値上げ」

3つ目の原因が、③電力需給のひっ迫による「発電コストの値上げ」である。電力需給のひっ迫とは、電気の需要量が供給量ギリギリとなり、電気の予備がほとんどない状態を指す。

これは電力会社の仕入れ値が上がる原因のため、直ちに電気代に影響するものではない。しかし、電力会社が赤字となれば、電気代を引き上げざるを得ないため、電気代にも影響する。

(出典:資源エネルギー庁「エネルギー白書2022」)

上図は日本の電力供給量の推移だ。図を見ると、2010年以降、日本では供給量が減少していることがわかる。電力供給量が減少した理由は以下の2つだ。

・東日本大震災による原子力発電所の停止

・電力自由化による老朽化の進んだ火力発電所の廃止

2011年に東日本大震災が発生し、原子力発電所の停止が相次いだ。これによって、2010年度には電源構成の約25%を占めていた原子力発電が2020年には約4%まで減少し、発電量にも影響を与えた。

そして2000年から始まった電力自由化により、多くの新電力が小売電気事業に参入。これによって電気代の価格競争が厳しくなり、大手電力会社は収益を改善するために老朽化の進んだ火力発電所や、発電効率の悪い発電所を廃止せざるを得なくなった。

これらが原因で電力の供給量が減少し、電力需給のひっ迫が発生する事態となったのだ。これにより電気の仕入れ値が上がり、各電力会社は利益を出すためにも電気料金プランの見直しをせざるを得ない状況となっているのである。

関連記事:電力需給のひっ迫はなぜ起きる?いつまで続く?電気代値上げリスクも!概要と法人がすべき対策を解説

関連記事:【図解】電力自由化とは?仕組みやメリット・デメリットをわかりやすく解説

今後も電気代の値上げは続くのか?

ここまで電気代の推移と、電気代が上がった原因を説明してきた。それでは今後、電気料金はどのように推移していくのだろうか?

結論から述べると、2024年以降も電気代が上がる可能性は高いといえる。先述したように、燃料費は高騰の原因となった問題が解決しておらず、燃料費が再び上がる可能性は十分に考えられるのだ。

さらに再エネ賦課金についても、今後もしばらくは値上げが続く可能性が高い。FIT制度は10〜20年間、固定価格で再エネを買い取る制度だ。FIT制度の終了案件が出始めるのは2032年のため、2031年ごろにピークを迎える可能性がある。

このような理由から、2024年以降も電気代の値上げリスクには十分に注意すべきだ。

関連記事:【最新】今後も電気代は値上げする?高い原因と予測、法人・家庭でできる電気代削減方法を徹底解説!

関連記事:【最新】託送料金とは?仕組みとレベニューキャップ制度をわかりやすく解説!

値上げが続く電気代…対策はある?

ここまで、電気代が変動する原因と、今後も電気代が上がる可能性が高いことを説明した。電気代の変動はどうしても避けられないが、法人・家庭それぞれで電気代を下げる方法はある。

そこでここからは、家庭・法人それぞれができる「電気代を安くする方法」を紹介する。まずは「法人の電気代を安くする方法」から解説するため、「家庭の電気代を安くする方法」を読みたい方は、後半部分に進んでいただきたい。

関連記事:無料で電気代を安くする方法とは?電気料金の節約・削減方法をわかりやすく解説!

法人の電気代を安くする方法とは?

それでは、法人が電気代を安くする5つの方法を解説していく。

法人が電気代を安くする方法①:最大デマンド値を下げる

1つ目は、法人が基本料金を下げる方法だ。法人の場合、電気代の基本料金はデマンド値をもとに決まる。デマンド値とは、30分あたりの平均使用電力のこと。12ヶ月間のうち、最も高いデマンド値が「契約電力」となり、この契約電力をもとに基本料金が決定する。つまり、デマンド値が低ければ基本料金も安くなるのだ。

デマンド値を下げる方法として挙げられるのが、エネルギーマネジメントシステム(EMS)の導入である。

エネルギーマネジメントシステムとは、エネルギー(電気・ガス・水道)の使用状況を見える化し、管理や分析、制御を行うシステムのこと。BEMS(ビルや商業施設向け)FEMS(工場向け)CEMS(地域全体を管理できる)など様々なシステムがある。

これらのシステムは初期費用が発生するが、導入するとデマンド値が上がりすぎるのを自動で防止できる。上手く使えばデマンド値を効率よく下げて基本料金を下げることが可能だ。

法人が基本料金・電気代を安くする方法②:節電を徹底する

2つ目は節電の徹底である。節電し、電気の使用量を減らせばそれだけ電気代も安くなる。例えば照明を蛍光灯や白熱電球からLEDに変えれば、使用電力を80%以上カットできるのだ。

しかし節電といっても、具体的にどこをどうすればどれだけの効果が得られるのかは非常にわかりづらい。そこで下記記事では、法人向けだが、オフィスと工場ですぐにできる節電方法と、それぞれの取り組みで得られる節電効果を解説している。

関連記事:【最新】オフィスですぐできる電気代削減・節電方法を解説

関連記事:【最新】工場の電気代削減・節電方法を徹底解説!

法人が基本料金・電気代を安くする方法③:電力会社を切り替える

3つ目の方法が電力会社の切り替えだ。電気代の単価が安い会社にするのはもちろんだが、それに加えて「自社に合った電力プラン」を選ぶことで、電気代をさらに安くすることができる。

例えば、

|

など、法人によって選ぶべき電力プランは異なるのである。

現在、大手電力あるいは新電力が提供する「法人向け電力プラン」を契約中の法人が多いのではないだろうか。実はこのプラン、法人によって多少単価に違いがあるものの、基本的にはどの法人に対しても電気代の仕組みは同じである。

「大手電力=安心」というイメージがあったり、現状から電力プランを見直すのは怖い、と感じるかもしれない。だがこれからは「自社にあった電力プランを選んで効率よく電気代を下げていく」取り組みが非常に重要なのである。

電力会社によっては「プランを会社ごとにカスタマイズできる」「適切な電力プランを提案してくれる」会社もあるため、電力会社選びが面倒な場合は、こうした法人から見積もりをとるのも一つの手だろう。

関連記事:【図解】法人向け市場連動型プランとは?従来メニューとの違い、メリットとデメリットを徹底解説

関連記事:電力の最終保障供給とは?2022年9月から大幅値上げ!制度の概要と高騰対策を解説!

<業界トップクラスのプラン数!電気代を45%削減した例も>

御社に最適なプランで電気代・CO2を削減しよう

しろくま電力では、高圧・特別高圧の電力を使用する法人向けに電力プランを提供している。

しろくま電力の強みは「電気代の安さ」と「業界トップクラスのプラン数」だ。

電気代が大手電力より安いのはもちろん、「電気代をとにかく安くしたいから市場連動型プラン」「価格の安定性も重視したいから燃調リンクプラン」など、ニーズに合わせて電力プランを選ぶことができる。中には電気代を45%(1.5億円)削減したプランもある。プランをカスタマイズし、御社だけの電力プランを作ることも可能だ。

以下はしろくま電力を導入する主な企業・自治体である。

しろくま電力は、入札制(価格が安い場合に導入が決まる)を実施する数多くの自治体に対しても電力供給を行っている。多くの法人からも低価格であることが好評で、契約更新率は92%を超えた。

また、しろくま電力の電気は全てCO2を一切排出しない実質再生可能エネルギーだ。電気を切り替えるだけで御社のCO2削減量を減らすことができる。

見積もりは「複数のプランの電気代の提示」や「現在の契約先との電気代・CO2削減量の比較」にも対応している。「どれがいいかわからない」法人にはこちらからプランを提案することも可能だ。

見積もりだけでなく「プランについて説明してほしい」「なぜ安いのか、本当に倒産しないか知りたい」といった面談も行っている。切り替えを検討中でなくとも、気軽にお問い合わせいただきたい。

関連記事:【図解】新電力とは?仕組みやメリット・デメリットをわかりやすく解説!

関連記事:【最新】電力会社の選び方とは?会社選びの注意点と電気代を安くする方法をわかりやすく解説!

法人が基本料金・電気代を安くする方法④:太陽光発電設備を導入する

4つ目の方法として考えられるのが、太陽光発電設備の導入だ。「電気代・CO2排出量を大きく削減したい」法人におすすめなのが、太陽光発電設備の導入だ。太陽光発電設備は、以下のようにさまざまな場所に設置できる。

・工場やオフィスの屋根上

・自社敷地内または自社所有の遊休地

・屋外の駐車場(ソーラーカーポート)

・池の上

・自社の敷地外

太陽光発電設備を設置し、そこで発電した電気を使用することで、その分の電気代・CO2排出量を削減できる。さらに太陽光発電設備は、非常時の電源としてBCP対策にも繋げられる。また蓄電池を併用すれば、昼間に発電した電気を蓄えて夜に活用したり、非常時などに活用したりすることもできる。さらに大きな効果が期待できるだろう。

太陽光発電設備の導入方法は下記の3種類から選択できる。

・太陽光発電設備の設置費用を負担する「自社所有型」

・リース会社を介して太陽光発電設備導入する「リース契約」

・PPA事業者が敷地に発電設備を無料で設置し、その電気を買い取る「PPAモデル」

それぞれの違いをまとめると、下図のようになる。

PPAモデルを選択した場合、無料で太陽光発電設備を導入でき、さらに電気代が通常よりも安くなる可能性が極めて高い。資金に余裕がある法人は、自社で発電設備を所有するといいだろう。自社所有型の場合、発電した電気は全て無料で使用できる。

参考:【図解】自家消費型の太陽光発電とは?メリット・注意点、PPAと自己所有の違いを徹底解説!

参考:【図解】太陽光発電のPPAモデルとは?仕組み・メリット・デメリット・発電量を増やす方法をわかりやすく解説!

しろくま電力は高い施工品質で、CO2排出量・電気代の削減を実現

太陽光発電システムは、低コストかつ短期間で導入できることを説明したが、太陽光発電所を作るにあたって重要なのが「発電量」だ。発電量が増えるだけ、CO2・電気代削減効果を高めることができる。そしてしろくま電力なら、多くの発電量が期待できる発電所の建設が可能だ。

しろくま電力は太陽光発電所の導入にあたり、適地探しから土地開発、資材調達、施工までを一気通貫で行ってきた。しろくま電力に太陽光発電所の建設を依頼するメリットは以下の2点だ。

・適地を見つけ出し、土地ごとに最良の発電所を設計できる力

・ニーズごとに設置場所を提案できる柔軟な対応力

それぞれについて解説していく。

しろくま電力のPPAのメリット①:適地を見つけ出し、土地ごとに最良の発電所を設計できる力

太陽光発電所で重要なのが「いかに発電量を増やすか」だと述べたが、発電量を増やす上で大切なポイントは2つある。「日射量が期待できる場所に設置できるか」「土地の課題をクリアした設計ができるか」だ。

適地探しについては、社内の土地開発チームが自社で開発した「再生可能エネルギー適地検索システム」を活用。日射量データや該当エリアの系統の空き容量、土地の情報などのデータを学習したAIが、152万に分割した日本の土地の中から発電所の適地を見つけ出すことができる。

またしろくま電力は現場の施工に加え、施工の研究や実験にも力を入れている。発電所の設計では「影のない3D設計」を実現。これにより、100m横の敷地に立った左の発電所よりも、約22%も発電量を増やすことに成功した。技術力を活かし、その土地にとって最良の太陽光発電設備を設置する。

(左が従来の太陽光発電設備。右がしろくま電力が開発した影のない3Dタイプの発電設備)

参考:しろくま電力の「PPAモデル事業」の紹介ページ

関連記事:オフサイトPPAとは?オンサイトPPA・自己託送との違いをわかりやすく解説

関連記事:太陽光発電の自己託送とは?仕組みやメリットなどをわかりやすく解説

しろくま電力のPPAのメリット②:ニーズごとに設置場所を提案できる柔軟な対応力

2つ目のメリットが、ニーズごとに設置場所を提案できる柔軟性な対応力がある点だ。太陽光発電設備は屋根上に設置するのが一般的だ。しかし、屋根上だけでは使用電力を賄えず、状況によっては屋根上に設置できないケースもある。

そこでしろくま電力では屋根上や遊休地だけでなく、幅広い設置場所の提案を行ってきた。しろくま電力であれば遠隔地や駐車場にも発電設備を設置できる。特に駐車場に設置するソーラーカーポートには強いこだわりがあり、一級建築士監修のもと、2年もの歳月をかけて改良を重ねてきた。

上図左側のように、従来のソーラーカーポートは4本足で、駐車や扉の開閉がしづらく、相場も高い。しかししろくま電力では、前方に足がない片持ちタイプを開発。これによって駐車しやすく、扉の開け閉めが容易になった。

この対応力により「屋根上の設置を断られたが太陽光発電を導入したい」「もっと多くの使用電力を賄いたい」「追加で別の場所にも設置したい」など幅広いニーズを解決する。

(実際にケーヨーデイツー姉崎店に設置されている、片持ちタイプのソーラーカーポート)

(実際にケーヨーデイツー姉崎店に設置されている、片持ちタイプのソーラーカーポート)

参考:しろくま電力の「しろくまカーポート」紹介ページ

関連記事:【最新】ソーラーカーポートの補助金情報をわかりやすく解説!設置費用3割減!

しろくま電力は、これまでに累計214.9MW分の太陽光発電所を施工してきた(東京ドーム約72個分)。メガソーラーをはじめとする大規模発電所や、店舗の駐車場に設置するソーラーカーポートなど、施工実績が豊富だ。

土地開発から施工にいたるまで、ほぼ全ての業務を内製化する中で培った独自のノウハウを活かし、国内企業の脱炭素や電気料金の高騰リスク軽減を全力でサポートする。

太陽光発電設備の導入(PPAモデルまたは自社所有型モデル)に関するお問い合わせやご相談は「太陽光発電設備の導入に関するお問い合わせフォーム」または下記のバナーから。

家庭でできる電気代を安くする方法とは?

これまで「法人の電気代を安くする方法」を解説してきた。次に「家庭の電気代を安くする5つの方法」を紹介する。

電気代を安くする方法①:契約アンペア数を見直す

1つ目の方法が契約アンペア数の見直しです。先述した「アンペア制」で基本料金が決まる電力会社の場合、アンペア数を下げることで基本料金を安くできます。

アンペア制の場合、基本料金はアンペア数に比例して上がっていく場合が多いです。東京電力EPで考えると、60Aから30Aにすると基本料金は半額になります。

契約中の電力会社がアンペア制の方は、ぜひ検討をおすすめします。

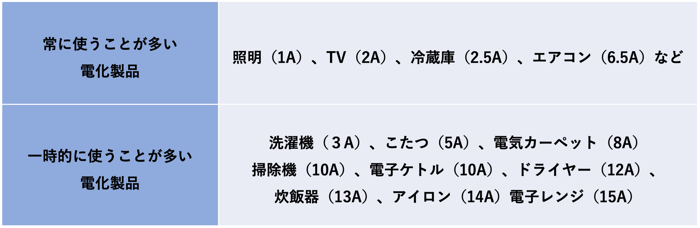

アンペア数の落としすぎには要注意

アンペア数を落とせば電気代は安くなりますが、あまりにも下げすぎるとブレーカーが落ちやすくなるため注意しましょう。さらにアンペア数は一旦変更すると1年間固定の場合があります。

上図は家電ごとの一般的なアンペア数をまとめたものです。同時に使用することが多い家電のアンペア数を把握し、余裕のあるアンペア数に変えることをおすすめします。

例えば合計アンペア数が26Aの場合、30Aで契約するとブレーカーが落ちることはありません。

電気代を安くする方法②:支払い方法を変える

2つ目が支払い方法の変更です。電力会社によっては口座振替にすることで年間の電気代が数百円下がるケースがあります。

しかし、クレジットカードやキャッシュレス決済の方がポイント還元率が高い場合もあるので注意しましょう。どうしても電気代を下げたい方は、一度比較することをおすすめします。

電気代を安くする方法③:節電を徹底して行う

3つ目が節電の徹底です。当然ながら、電気使用量が減れば電気代は安くなります。ここでは、特に使用頻度の高い家電の節約方法を解説していきます。

エアコン(冷房・暖房)の節電方法とは?

全体の使用電力の約14.7%と、電気代に占める割合が最も多いエアコン。以下の方法で、エアコンの電気代を下げられます。

・夏の場合、冷房を1度あげる ⇨ 約13%の節電

・冬の場合、暖房を1度下げる ⇨ 約10%の節電

環境省によるとエアコンの適温は、夏が28度で冬が20度です。また、エアコンはオンオフのタイミングでも多くの電気を使うため、冬場などはつけっぱなしにしたほうがお得な場合があります。

さらにエアコンはフィルター掃除も重要です。ダイキンの調査によると、3年分のホコリが溜まったフィルターを洗って使用した結果、消費電力量が洗浄前より半減したことが明らかになっています。月に一度はフィルターの掃除をおすすめします。

冷蔵庫の節電方法とは?

電気代の約14.2%と、エアコンの次に多くの割合を占めるのが冷蔵庫です。白物家電メーカーの団体であるJEMA(日本電機工業会)によると、冷蔵庫は以下の方法で電気代を安くできます。

・冷蔵庫の開閉回数を減らす ⇨ 約12%の節電

・冷蔵庫の開閉時間を減らす ⇨ 約5%の節電

・冷蔵庫を壁から少し離す ⇨ 約5%の節電

また「冷蔵庫を壁から少し離す」「直射日光が当たらない場所に置く」「食品を冷ましてから入れる」「冷蔵庫内は7割程度しか詰めない」ことで、エネルギー消費をさらに効率化できます。

照明機器の節電方法とは?

生活する上で欠かせない照明機器。家庭の電気料金の約13.5%を占めますが、照明機器も節電によって電気代を大幅に安くできます。

・蛍光灯や白熱電球からLEDに変える ⇨ 約80%の節電

・こまめに電源をオフにする ⇨ 約5%の節電

電気をつけっぱなしにしない、こまめに電気をオフにするのも大切ですが、それよりも照明をLEDに変える方が効果的です。LEDは寿命も長く、最近は安価なものも増えているため、電球代の節約にもなります。

テレビの節電方法とは?

家庭における電力消費量の約10%を占めるテレビ。つけっぱなしや「ながら見」をやめるだけで約2%の節電効果が期待できます。画面を少し暗くするのも効果的です。

また長期間自宅を留守にする場合は、テレビの主電源をオフにするかコンセントを抜くことで節電になります。しかしコンセントを抜くと予約録画ができない場合もあるので要注意です。

洗濯機・洗濯乾燥機の節電方法とは?

洗濯機や洗濯乾燥機も消費電力が大きいです。例えばPanasonic社のドラム式洗濯乾燥機を毎日使用すると、月々2,370円もかかってしまいます。

それでも毎日洗濯する必要があるなら、すすぎを2回から1回に減らしましょう。実はこれだけで年間の電気代が約17.5%、約5,000円も安くなります。糸くずフィルターをこまめに掃除すれば、さらに効果的です。

電気代を安くする方法④:省エネ家電に買い替える

電気代を下げる4つ目の方法が家電の買い替えです。環境省によると、電化製品は年々省エネ性能が上がっていることがわかっています。例えば、2019年製の冷蔵庫は、2009年のものと比較すると年間消費電力量を約40〜47%もカットできます。エアコンはこの10年間で約17%も節電でき、テレビは約42%も節電できるようになりました。

家電の買い替えはコストが発生しますが、東京都世田谷区や愛知県一宮市など、自治体によっては省エネ家電の買替に活用できる補助金制度を実施しているケースもあります。

環境省の比較サイトでは、実際に家電を買い替えた場合にどれだけ電気代を安くできるのか、製品ごとに調べることができます。買い替えを検討中の方は活用するといいでしょう。

電気代を安くする方法⑤:電力会社を切り替える

ここまで電気代を安くする方法を4つ解説してきました。最後に紹介するのが、電気代を安くするために最も効果的な方法である「電力会社の切り替え」です。

これまでに述べた節約方法でも電気代は安くできます。しかし電気の使用量を減らすよりも「電気代の単価を下げる」方が、電気代を下げるにははるかに効果的です。

2016年の電力自由化により、家庭の電気は新興の電力会社である「新電力」とも契約ができるようになりました。「大手電力会社=安心」というイメージがあるかもしれませんが、大手は大幅な赤字となっており、電気代は高くなっています。

新電力の中には、大手電力より電気代が安く、しかも倒産リスクが低い企業は数多く存在します。大手電力会社と契約中の方は、電力会社の切り替えを検討するといいでしょう。

関連記事:【図解】新電力とは?仕組みやメリット・デメリットをわかりやすく解説!

関連記事:【最新】電力会社の選び方とは?会社選びの注意点と電気代を安くする方法をわかりやすく解説!

基本料金0円!しろくまプランで電気代をもっと安くしませんか?

しろくま電力では、家庭・低圧法人を対象とした電力プラン「しろくまプラン」を提供しています。

このプランの特徴は「基本料金が0円」であること。それ以外の単価も、以下のように大手電力会社より安いケースがほとんどです。電力を切り替えるだけで、節電をしなくても電気代を安くできる可能性が非常に高いのです。

※ここに別途、大手電力は「燃料費調整額」「再エネ賦課金」が、

※ここに別途、大手電力は「燃料費調整額」「再エネ賦課金」が、

しろくまプランは「電源調達調整費」「再エネ賦課金」が発生します。

また「しろくまプラン」は電気代が安いだけでなく、発電の際にCO2を排出しない実質再生可能エネルギーをお届けしています。切り替えるだけで、地球温暖化の防止に貢献することができます。

環境にも家計にもやさしい「しろくまプラン」への切り替えをお考えの方は「しろくまプランお申し込みページ」または以下のバナーからお申し込みください。申込ページでは、プランの詳細についてわかりやすく説明しています。