【法人向け】電気代の削減方法を徹底解説!電気料金を安くしたい企業がすべき対策とは

※この記事は2025年4月23日に最新の情報に更新されました。

何かと値上げ・コスト増が続く昨今、「支出をできるだけ抑えたい」「電気代を削減する方法を知りたい」とお考えの法人も多いのではないだろうか。

確かに、電気代は適切な対策を講じれば確実に削減できる。中には無料でできるものや、手軽なのに大幅に電気代が安くなる方法もあるため、ぜひとも試していただきたい。

そこでこの記事では、電気代を安くしたい法人に向けて、電気代の削減方法を6つ紹介する。

|

この記事でわかること ・電気代を安くする6つの方法とは? ・無料でできる電気代削減方法とは? ・手軽!なのに大幅に電気代が安くなる方法とは? |

関連記事:電気代値上げを徹底解説!推移と料金が高い原因、今後の見通し、法人ができる高騰対策とは

関連記事:【最新】電気代はどれくらい値上げした?推移と今後の予測、法人の電気料金の高騰対策を解説!

電気代を削減する前に知っておきたい「電気代の内訳」

電気代の削減方法を紹介する前に、効果的に電気代を安くするためにも「電気代の内訳」を理解しておこう。基本的に電気代は「電気代の単価」に「電気を使った量」をかけることで計算できる。正確な内訳としては以下の要素で成り立っている。

そして電気代は以下の数式で計算できる。

|

電気代 = 基本料金 +(電力量単価 ± 燃料費調整単価 + 再エネ賦課金)× 電力使用量

|

先述した「電気代の単価」は(電力量単価 ± 燃料費調整単価 + 再エネ賦課金)の部分だ。これ以外にも毎月発生する「基本料金」が加わり、月々の電気代となる。

この4つの要素の中には、対策することで確実に安くできるものもあるため、基本知識として押さえておこう。

関連記事:電気代の計算方法は?内訳や電気料金を安くする方法をわかりやすく解説!

関連記事:電気代の基本料金とは?仕組みと種類、電気料金を安くする方法をわかりやすく解説

関連記事:電気代の燃料費調整額とは?仕組みや今後の見通し、安くする方法をわかりやすく解説

関連記事:【法人向け】再エネ賦課金とは?仕組みや役割をわかりやすく解説!

法人ができる電気代削減方法とは?

ここまで電気代削減の前提条件として「電気代の内訳」を説明した。ここからは法人ができる、以下の電気代の削減方法6つについて解説していく。

|

電気代ができる電気代削減方法 ①節電・省エネを徹底する |

関連記事:【最新】法人の電気代が高いのはなぜ?電気料金が高騰する理由と対策をわかりやすく解説!

関連記事:今後も電気代は値上げする?高い原因と予測、法人・家庭でできる電気代削減方法を徹底解説!

①節電・省エネを徹底する

法人ができる電気代削減方法の1つ目が、節電・省エネの徹底だ。節電は手軽にでき、ほとんどが無料でできるため、まずは手始めに節電から始めることをおすすめする。

具体的な節電方法の例としては以下が挙げられる。

|

<オフィスでできる節電方法の一例> ・エアコンの設定温度を1度下げる(または1度上げる) ・照明機器を蛍光灯や白熱電球でなくLEDに変える ・パソコンを省エネモードに設定する |

<工場でできる節電方法の一例> ・工場内にビニールカーテンを設置する ・不要な電灯を消灯する ・生産設備の効率化を進める |

こういった節電の取り組みにより、電力使用量を減らし、電気代を安くすることができる。

照明をLEDに変えれば80%の節電になるなど、手軽かつ大幅に電気代を安くする方法もあるため、気になる方はぜひ以下の参考記事を読んでいただきたい。

関連記事:【最新】オフィスですぐできる節電方法を21つ解説!電気代を削減しよう

関連記事:【最新】工場の節電・電気代削減に効果的な方法16つを徹底解説!

②デマンドコントロールシステムを導入する

2つ目の節電方法がデマンドコントロールシステムの導入だ。

2つ目の節電方法がデマンドコントロールシステムの導入だ。

この削減方法は、電力使用量を減らすのに加え、先述した「基本料金」を安くすることもできる。

高圧の法人の場合、基本料金は「実量制」という方法で決定する。実量制とは、過去1年間の電力使用量のうち、最も電気を多く使った30分間の電力使用量(デマンド値という)を契約電力とすることだ。

もし8/1の10:00~10:30で450kWhの電力を使用し、これが1年のうち「最も電気を使った30分」となった場合、翌年の契約電力は450kWになるのである。

デマンドコントロールとは、このデマンド値を調整するための装置だ。目標のデマンド値を設定すれば、空調や照明、生産設備を自動でオフにしたり、稼働を弱めたりしてくれる。

電力使用量を減らし、翌年の基本料金を下げたい場合はデマンドコントロールの導入を検討してもいいだろう。

関連記事:電気代の補助金制度をわかりやすく解説!いつまで?補助内容をわかりやすく解説!

関連記事:電気代の高騰を解説!現状と推移、高い理由、今後の見通し、電気料金を安くする方法とは?

③力率を上げる

3つ目も基本料金を安くする方法だ。基本料金は毎月発生すると述べたが、正確には以下の数式で算出される。

| 法人の電気代の基本料金 = 基本料金単価 × 契約電力 ×(185 − 力率)÷ 100 |

力率とは「電力会社から届いた電力をどれだけ効率よく使用できたか」を示す割合のことだ。設備が新しい工場などは力率が高く、設備が古い工場などは余分なエネルギーを消費するため力率が低くなりやすい。

この力率が85%以下なら基本料金が割高になり、85%以上の場合は基本料金が安くなる。つまり、力率を上げることができれば月々の基本料金が割引されるのだ。

力率を上げる方法としては「進相コンデンサの設置」が挙げられる。これにより電力消費の無駄をなくし、力率を改善することが可能だ。設置場所や費用は会社の規模によって異なるため、専門業者に依頼することをおすすめする。

関連記事:「市場価格調整単価」とは?電気代がまた上がる?仕組みと対策をわかりやすく解説

関連記事:非化石証書とは?仕組みや購入方法、企業が導入するメリットをわかりやすく解説

関連記事:託送料金とは?仕組みとレベニューキャップ制度をわかりやすく解説!

④蓄電池を導入する

4つ目の電気代削減方法が蓄電池の導入である。

4つ目の電気代削減方法が蓄電池の導入である。

この方法はオール電化プランや時間別料金プランなど、時間によって電気代の単価が変わるプランの場合に有効だ。

蓄電池を導入すれば、電気代の単価が安い時間に電気を蓄え、単価が上がる時間帯に充てることができる。これによって電気代の削減が可能だ。

また太陽光発電設備を導入している場合、発電した電気を蓄えることもできるため、併用するのも一つの手だろう。

関連記事:【最新】太陽光発電の補助金情報(法人用/事業用)まとめ!採択のポイントも徹底解説

関連記事:【最新】ソーラーカーポートの法人向け補助金情報をわかりやすく解説!設置費用最大3割減!

関連記事:【最新】東京都の太陽光発電の補助金・助成金情報をわかりやすく解説!

⑤太陽光発電設備を導入する

5つ目の電気代削減方法が、太陽光発電設備の導入である。太陽光発電設備を設置すれば、電気代に加えてCO2を大幅に削減することが可能だ。

太陽光発電といえば屋根上に設置するイメージがあるが、最近では「屋外の駐車場(ソーラーカーポート)」「自社の敷地外」など、設置場所の選択肢も増えている。

さらに、自社で費用を負担して設置する「自社所有型」だけでなく、導入費用やメンテナンスコストが無料で導入できる「PPAモデル」など、導入方法を選ぶことも可能だ。

自社所有型の場合、発電した電気は無料のため、電気代・CO2を大幅に削減できる。PPAモデルの場合、発電した電気をPPA事業者から買い取る必要があるが、それでも電力会社の電気代の単価よりも安い場合が多い。

電気代・CO2を大幅に削減したい法人は太陽光発電設備の導入を検討するといいだろう。

関連記事:【図解】自家消費型の太陽光発電とは?メリット・注意点、PPAと自己所有の違いを徹底解説!

関連記事:【図解】太陽光発電のPPAモデルとは?仕組み・メリット・デメリット・発電量を増やす方法をわかりやすく解説!

しろくま電力は高い施工品質で、CO2排出量・電気代の削減を実現

補助金の煩雑な申請も担当者が手厚くサポート

電気代・CO2を大幅に削減できる「太陽光発電設備の導入」。しろくま電力では、これまでに数多くの太陽光発電所の「適地探し」から「土地開発」「資材調達」「施工」までを一気通貫で行ってきた。

手がけた発電所はメガソーラーをはじめとする大規模発電所や、店舗の駐車場に設置するソーラーカーポートなど多岐にわたる。

しろくま電力は研究に力を入れており、「発電量を増やす技術力」も強みだ。発電所の設計では「影のない3D設計」を実現。3D設計により、100m横の敷地に立った左の発電所よりも22%も発電量を増やすことに成功した。

(実際にケーヨーデイツー姉崎店に設置されている、肩持ちのソーラーカーポート)

また、しろくま電力のソーラーカーポートは、前方に足がない片持ちタイプである。前に柱がないことで、駐車しづらい、扉の開閉がしづらいといった課題を解決した。

「自社に敷地がない」法人に対しては「土地の提案」からも可能だ。太陽光発電やPPAモデルの導入に興味がある法人はぜひ「太陽光発電設備の導入に関するお問い合わせフォーム」または下記のバナーから問い合わせいただきたい。

関連記事:【図解つき】太陽光発電の仕組みや基礎知識をわかりやすく解説!

関連記事:【法人向け】ソーラーカーポートとは?メリット・デメリット、注意点をわかりやすく解説

関連記事:【法人向け】太陽光発電のメリットとデメリットをわかりやすく解説!

⑥電力会社を切り替える

6つ目の電気代削減方法が、電力会社の切り替えだ。

ここまで述べた方法は「電力使用量」を減らす取り組みがメインだが、今よりも単価が安い電力会社と契約することで、電力使用量を減らすことなく大幅に電気代を安くできる。

「大手電力=安心」というイメージがあるかもしれないが、新電力(新興の電力会社)の中には、単価が大手より安いだけでなく、他の事業で収益を上げているため倒産リスクが低い企業も存在するのだ。

こうした電力会社と契約すれば、節電などの手間をかけずに電気代を削減できる。電気代を大幅に安くしたい法人は「市場連動型プラン」を提供する電力会社と契約するといいだろう。

関連記事:【図解】電力自由化とは?仕組みやメリット・デメリットをわかりやすく解説

関連記事:【図解】新電力とは?仕組みやメリット・デメリットをわかりやすく解説!

関連記事:電力会社を乗り換える方法とは?切り替え方法とメリット・デメリット、注意点を解説

法人にオススメの「市場連動型プラン」とは?

市場連動型プランとは、30分ごとに電気代の単価が変わる電力プランのことである。大手電力会社と違い、大半の新電力(新興の電力会社)は自社で発電所を持っていない。

JEPX(日本卸電力取引所)という電力を扱う市場で電気を仕入れ、契約中の法人や家庭に供給している。

このJEPXで販売される電気の価格(市場価格)は、燃料費や需給バランス、天候などをもとに30分ごとに変動する仕組みだ。仕入れ値である市場価格に単価が連動することから市場連動型プランと言われる。

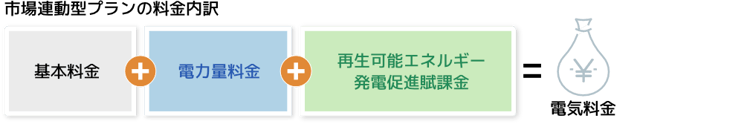

上図は市場連動型プランの内訳である。先述したように、市場価格が決まる要素に燃料費も含まれているため、このプランには燃料費調整額がない。通常の電力プランとの違いをまとめると以下のようになる。

| ・市場連動型プランは30分ごとに電力量料金が変動する。通常の電力プランは1ヶ月間つねに固定。 ・市場連動型プランには燃料費調整額がないが、通常の電力プランにはある。 ・市場価格が安くなると市場連動型プランも安くなる。通常の電力プランは変わらない。 |

市場連動型プランというと、どうしても「高騰リスクが怖い」「高くなるイメージがある」とお考えの方も多いのではないだろうか。しかし市場価格が最安値(0.01円/kWh)となる時間数は、以下のように増えている。

| 市場価格が0.01円/kWhをつけた時間数 | |||||||||

| 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | |

|

2018年

|

0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |

|

2019年

|

0 | 0 | 0 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 78.5 | 186.5 |

|

2020年

|

22.5 | 26 | 13 | 208.5 | 208.5 | 208.5 | 215.5 | 220 | 476.5 |

|

2021年

|

84.5 | 84.5 | 34 | 108.5 | 108.5 | 108.5 | 114 | 114 | 702 |

|

2022年

|

370 | 556 | 113 | 267.5 | 293 | 292 | 293 | 293 | 880 |

|

2023年

|

367.5 | 352.5 | 176 | 464 | 642.5 | 648 | 659 | 717 | 1174 |

上図は弊社電力事業部の担当者が計測した、市場価格が0.01円/kWhとなった時間数の推移だ。

太陽光発電の導入量が年々増加しているため、市場価格が最安値となる時間数も増えている。エリアで見ると、2023年の九州では年間1,174時間と、年間の総時間数(8,760時間)の約13%が0.01円/kWhとなった。

当然、市場連動型プランには高騰リスクもある。しかし、市場価格が高騰する原因である「燃料費高騰」「電力不足」といった課題は、太陽光発電の導入拡大、大型蓄電池を活用した再エネの再利用、容量市場による事前の発電量の確保などによって解決に向かっている。

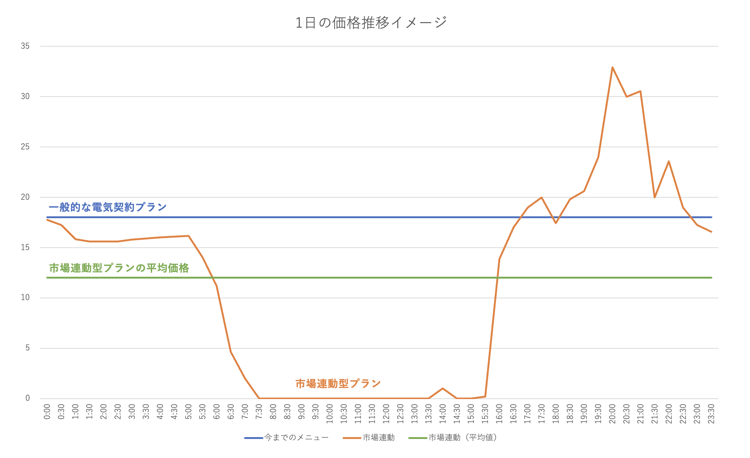

市場価格は以下のように特に昼間に安くなりやすいため、オフィスや工場など、昼間に多くの電気を使う法人は特に電気代を安くすることが可能だ。

市場連動型プランに興味がある法人はぜひ「しろくま電力の市場連動型プランページ」から、ぜひお見積もり依頼を。

関連記事:【図解】法人向け市場連動型プランとは?従来メニューとの違い、メリットとデメリットを徹底解説

関連記事:電力の最終保障供給とは?2022年9月から大幅値上げ!制度の概要と高騰対策を解説!

関連記事:【図解】JEPXとは?取引の仕組みや市場価格の推移をわかりやすく解説!

自社に合った電力プランを選び、電気代を削減しよう

ここまで、法人ができる電気代の削減方法を解説し、市場連動型プランについて紹介してきた。

市場連動型プランに興味がある法人はぜひ「しろくま電力の市場連動型プランページ」から見積もり依頼をいただきたい。しかし、市場連動型プランには当然デメリットや向き不向きもあるため、必ずしも全ての会社にとって最適というわけではない。法人にとって大切なのは、自社に合った電力プランを選び、電気代のコストパフォーマンスを高めることだ。

例えば、

|

など、法人によって選ぶべき電力プランは異なるのである。

現在、大手電力あるいは新電力が提供する「法人向け電力プラン」を契約中の法人が多いのではないだろうか。実はこのプラン、法人によって多少単価に違いがあるものの、基本的にはどの法人に対しても電気代の仕組みは同じである。

「大手電力=安心」というイメージがあったり、現状から電力プランを見直すのは怖い、と感じるかもしれない。だがこれからは「自社にあった電力プランを選んで効率よく電気代を下げていく」取り組みが非常に重要なのである。

電力会社によっては「プランを会社ごとにカスタマイズできる」「適切な電力プランを提案してくれる」会社もあるため、電力会社選びが面倒な場合は、こうした法人から見積もりをとるのも一つの手だろう。

関連記事:【最新】スーパーマーケットの節電方法をわかりやすく解説!法人がすべき電気代削減方法とは?

関連記事:【最新】病院の節電・電気代削減方法をわかりやすく解説!法人がすべき対策とは?

関連記事:【最新】パチンコ店の節電・電気代削減方法をわかりやすく解説!法人がすべき電気料金対策とは?

関連記事:【最新】宿泊施設(ホテル・旅館)の節電・電気代削減方法をわかりやすく解説!事例も紹介

<業界トップクラスのプラン数!電気代を45%削減した例も>

御社に最適なプランで電気代・CO2を削減しよう

しろくま電力では、高圧・特別高圧の電力を使用する法人向けに電力プランを提供している。

しろくま電力の強みは「電気代の安さ」と「業界トップクラスのプラン数」だ。

電気代が大手電力より安いのはもちろん、「電気代をとにかく安くしたいから市場連動型プラン」「価格の安定性も重視したいから燃調リンクプラン」など、ニーズに合わせて電力プランを選ぶことができる。中には電気代を45%(1.5億円)削減したプランもある。プランをカスタマイズし、御社だけの電力プランを作ることも可能だ。

以下はしろくま電力を導入する主な企業・自治体である。

しろくま電力は、入札制(価格が安い場合に導入が決まる)を実施する数多くの自治体に対しても電力供給を行っている。多くの法人からも低価格であることが好評で、契約更新率は92%を超えた。

また、しろくま電力の電気は全てCO2を一切排出しない実質再生可能エネルギーだ。電気を切り替えるだけで御社のCO2削減量を減らすことができる。

見積もりは「複数のプランの電気代の提示」や「現在の契約先との電気代・CO2削減量の比較」にも対応している。「どれがいいかわからない」法人にはこちらからプランを提案することも可能だ。

見積もりだけでなく「プランについて説明してほしい」「なぜ安いのか、本当に倒産しないか知りたい」といった面談も行っている。切り替えを検討中でなくとも、気軽にお問い合わせいただきたい。

関連記事:電源調達調整費とは?独自燃調の仕組みと特徴をわかりやすく解説

関連記事:RE100とは?仕組みや日本の加盟企業についてわかりやすく解説

関連記事:再生可能エネルギーとは?メリット・デメリット、種類の一覧を簡単に解説!

関連記事:【最新】電気代を値上げする電力会社一覧!電気料金はどれくらい高くなる?

関連記事:カーボンニュートラルとは?意味や背景、実現に向けた世界の取り組みをわかりやすく解説