3人家族の電気代はいくらぐらいなのでしょうか。一般的に、世帯人数が増えると電気代も高くなりがちですが、「平均と比べて我が家の電気代は高いのか適切なのか」気になる方も多いでしょう。

本記事では、3人家族の電気代について解説します。あわせて、電気代が高くなる原因や節約方法もご紹介するので、ぜひ参考にしてください。

関連記事:【最新】4人家族の電気代平均はいくら?季節別や地域別の平均、料金が高い原因や節約方法をご紹介

関連記事:【最新】二人暮らしの電気代の平均はいくら?節約術や2人の光熱費の平均もわかりやすく解説!

関連記事:【最新】一人暮らしの電気代の平均はいくら?高い原因や節約方法を紹介!

|

この記事を読んでわかること

・3人家族の平均的な電気代

・電気代が高くなる原因

・電気代を節約する方法

|

3人家族の電気代の平均はいくらぐらい?

|

結論をまとめると!

・3人家族の1か月あたりの電気代の平均は約12,651円

・世帯人数が増えるほど電気代も高くなりやすい

・電気代が占める割合は、消費支出の4.08%

・電気代が占める割合は、光熱費の51.97%

|

総務省の家計調査によると、2024年の3人家族の1か月あたりの電気代の平均は、約12,651円です。年間にすると、約151,812円になります。ここからは、3人家族の電気代についてさらに詳しくみていきましょう。

その他の世帯人数の電気代との比較

まずは、3人家族の電気代とその他の世帯人数の電気代を比較してみましょう。

|

世帯人数

|

1か月あたりの電気代

|

|

単身世帯

|

6,756円

|

|

2人世帯

|

約10,878円

|

|

3人世帯

|

約12,651円

|

|

4人世帯

|

約12,805円

|

|

5人世帯

|

約14,413円

|

|

6人以上の世帯

|

約16,995円

|

※引用元:政府統計の総合窓口e-Stat|家計調査 / 家計収支編 単身世帯 詳細結果表

※引用元:政府統計の総合窓口e-Stat|家計調査 家計収支編 二人以上の世帯

上図は、2024年の1か月あたりの電気代を世帯人数ごとにわけたものです。総務省の家計調査を参考にしました。

こうしてみると、世帯人数が増えるほど電気代も高くなりやすいことがわかります。世帯人数が増えると、照明や空調を使用する部屋数や時間などが増えるため、電気代も上がりやすくなるのです。とはいえ、単身世帯に比べると2人世帯の電気代は約1.6倍ほど高くなっていますが、3人世帯の電気代は2人世帯に比べて約1.2倍増加と大幅な変化はないようです。

自身の家庭の電気代が適切な金額かどうか知りたい場合は、3人家族の電気代と他の世帯の平均額とを比較してみるとよいでしょう。自身の家庭の電気代が平均よりも大きく上回っている場合は、電気の使い方に見直しの余地があるかもしれません。

関連記事:【最新】世帯別・季節別・地域別の電気代平均は?電気料金の下げ方・節電方法もわかりやすく解説

関連記事:一人暮らしの生活費はいくらぐらい?内訳や年収別のシミュレーションも紹介!

関連記事:電気代の基本料金とは?仕組みと種類、電気料金を安くする方法をわかりやすく解説

1か月あたりの支出で電気代が占める割合

次に、1か月あたりの支出のうち、電気代はどれぐらいの割合を占めるのか確認してみましょう。

|

1か月の光熱費の内訳

|

1か月あたりの平均額

|

|

電気代

|

約12,651円

|

|

ガス代

|

約5,121円

|

|

他の光熱費

|

約1,211円

|

|

上下水道料

|

約5,358円

|

※引用元:政府統計の総合窓口e-Stat|家計調査 家計収支編 二人以上の世帯

上図は、1か月あたりの光熱費の内訳とそれぞれの料金について表したものです。2024年の3人家族の消費支出の総額は、1か月あたり310,096円です。そのうち電気代は、消費支出の4.08%を占めています。

また、3人家族の1か月あたりの光熱費の平均は約24,341円です。そのうち電気代は、光熱費の51.97%を占めています。

消費支出全体からみると、電気代が占める割合はそれほど高くありません。しかし、光熱費のみでみると、電気代はそのうちの約半分を占めています。電気代を抑えることができれば、光熱費全体の支出も大きく下げられるでしょう。

関連記事:kWh(キロワットアワー)とは?kWとの違いや電気代の仕組み、節約術をわかりやすく解説!

関連記事:【2025年最新】一人暮らしの光熱費の平均は?電気・ガスの節約術もわかりやすく解説!

3人家族の電気代は冬と夏でどう違う?

|

結論をまとめると!

・冷暖房を活用する夏と冬は電気代が高くなりがち

・冬場は年間を通してもっとも電気代が高くなる

|

ここまで、3人家族の電気代の平均はいくらぐらいなのか解説しました。ここからは、3人家族の電気代は冬と夏でどう違うのか、季節別・月別にわけて解説します。

参照:政府統計の総合窓口e-Stat|家計調査 家計収支編 二人以上の世帯

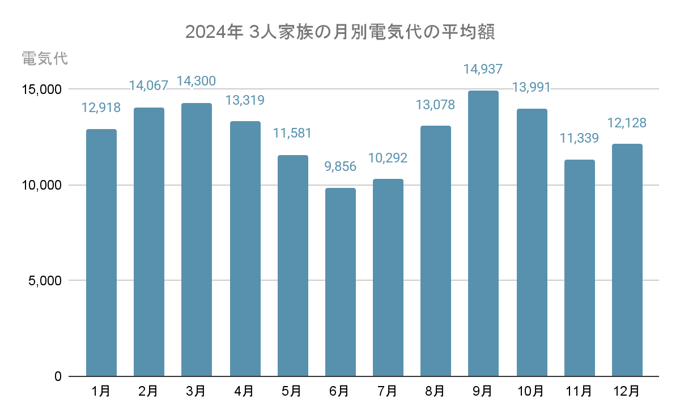

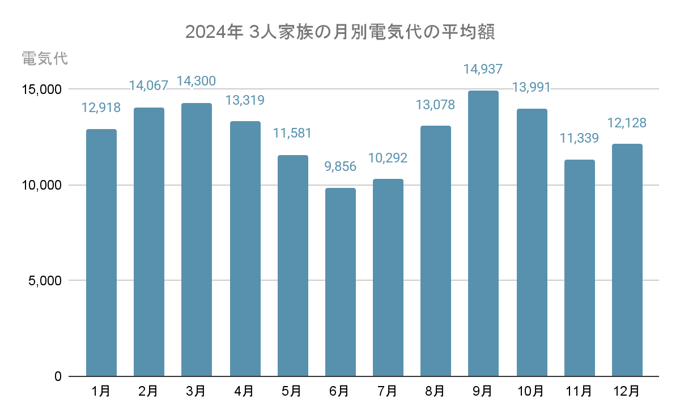

上のグラフは、2024年度の3人家族の月別電気代の平均額を表したものです。こうしてみると、電気代は季節によって大きく変動し、とくに冷暖房を多用する夏と冬の電気代が高くなることがわかります。

とくに冬場は、年間を通してもっとも電気代が高くなりやすい季節です。外気温と設定温度の差が夏よりも大きくなるため、エアコンなどの暖房器具がより多くの電力を消費します。また、日照時間が短くなることで照明の使用時間が長くなったり、給湯器の使用頻度が上がったりすることも冬の電気代を押し上げる要因です。

このように、季節ごとの電力消費の特性を理解し、とくに冬場の暖房対策を重点的におこなうことが、年間の電気代を抑える鍵となります。

関連記事:暑い部屋を涼しくする方法を徹底解説!エアコンなしでも快適に過ごす秘訣とは?

関連記事:エアコンのドライ(除湿)とは?電気代や冷房との違い、節約方法をわかりやすく解説!

関連記事:エアコンの暖房の電気代は高い?節約方法もあわせて解説!

3人家族の電気代は戸建てと集合住宅でどう違う?

|

結論をまとめると!

・戸建て住宅の電気代の平均は1か月あたり8,546円

・集合住宅の電気代の平均は1か月あたり6,477円

・戸建て住宅の電気代の方が高くなりやすい

|

ここまで、3人家族の電気代が季節によりどう変わるのかについて解説しました。ここからは、3人家族の電気代が戸建てと集合住宅でどう違うのかについて解説します。

|

住居形態

|

1か月あたりの電気代

|

|

戸建て住宅

|

8,546円/月(350.2kWh)

|

|

集合住宅

|

6,477円/月(246.6kWh)

|

※2019年当時の電気代の単価は1kwhあたり単価24.9円

※参照:日本生活協同組合連合会|電気・ガス料金調査

上図は、戸建て住宅と集合住宅の1か月あたりの電気代の平均を比較したものです。日本生活協同組合連合会が、2019年に日本全国のさまざまな世帯を対象におこなった調査を参考にしました。

こうしてみると、集合住宅よりも戸建て住宅の方が電気代が高く、1か月あたり約2,000円の差があることがわかります。戸建て住宅の場合は、壁や窓が直接外気に接している面が広く、集合住宅に比べて気密性や断熱性が低いことが多いです。その結果、外気温の影響を受けやすく、冷暖房の効率が低下し、より多くの電力を消費してしまうのです。

集合住宅の場合は、上下左右が別の住戸に囲まれているため、熱が逃げにくいという利点があります。以上のように、戸建て住宅と集合住宅では、住居形態の特性により電気代に違いがあることがわかりました。電気代を抑えるためには、お住まいの住居に合わせて断熱対策などを検討するとよさそうです。

関連記事:セラミックファンヒーターの電気代は安い?他の暖房器具と徹底比較!節約方法も紹介

関連記事:ハロゲンヒーターの電気代は高い?エアコンや他の暖房器具と徹底比較!節約術も紹介

関連記事:【最新】パネルヒーターの電気代は高すぎる?ほかの暖房器具と徹底比較!節約術も解説します

3人家族の電気代はオール電化住宅と一般住宅でどう違う?

|

結論をまとめると!

・オール電化住宅の電気代の平均は1か月あたり約14,835円

・一般住宅の電気代の平均は1か月あたり約10,655円

・オール電化住宅の電気代は高くなりがちだが、光熱費全体の料金は安くなる場合が多い

|

ここまで、戸建て住宅と集合住宅の電気代の違いについて解説しました。ここからは、オール電化住宅と一般住宅の電気代の違いについてみていきましょう。

|

エネルギー形態

|

1か月あたりの電気代の平均

|

|

オール電化住宅

|

約14,835円

|

|

一般住宅

|

約10,655円

|

※参照:関西電力|オール電化世帯人数別の電気代平均額

※参照:政府統計の総合窓口e-Stat|家計調査 家計収支編 二人以上の世帯

上図は、オール電化住宅と一般住宅の1か月あたりの電気代の平均を表したものです。オール電化住宅の電気料金は、関西電力|オール電化世帯人数別の電気代平均額を参考にしたもので、2020〜2021年の電気の年間使用量の平均値から算出しました。一般住宅の電気料金は、政府統計の総合窓口e-Stat|家計調査 家計収支編 二人以上の世帯の2021年度の3人家族の電気代から算出した平均金額です。

こうしてみると、オール電化住宅の方が一般住宅よりも電気代が約4,000円高いことがわかります。オール電化住宅はすべてのエネルギーを電気でまかなうため、一般住宅に比べると電気代が高くなる傾向にあります。

とはいえ、オール電化住宅はガス代を支払う必要がありません。また、電気料金に関しても割安なオール電化専用プランが用意されていることも多く、トータルの光熱費は安くなる場合が多いです。

関連記事:【図解】エコキュートとは?仕組みやガス給湯器の違い、メリットをわかりやすく解説!

関連記事:エコキュートの電気代はいくら?高い原因と安く使う方法をわかりやすく解説

3人家族の電気代が高くなる10個の原因を解説!

|

結論をまとめると!

・3人家族の電気代が高くなるのには必ず原因がある

|

ここまで、オール電化住宅と一般住宅の電気代の違いについて解説しました。ここからは、3人家族の電気代が高くなる原因を10個解説します。

関連記事:【最新】消費電力の計算方法をわかりやすく解説!電気代の求め方や節約方法も紹介

関連記事:【最新】わが家の電気代は高い?家庭の平均額や高くなる原因、節約術を解説!

関連記事:【最新】グラファイトヒーターの電気代は高い?他の暖房器具と徹底比較、節約方法も紹介!

①電気の無駄使いをしている

電気の無駄使いは、電気代が高くなる要因のひとつです。たとえば、誰もいない部屋の照明やテレビ、冷暖房器具のつけっぱなしは、無駄な電力消費につながります。ひとつひとつは小さな電力消費でも、積み重なると大きな金額になるでしょう。

また、使っていない家電の待機電力も、電気代の増加に影響します。日々の電気が電気代に直結するため、改めて意識してみるとよいでしょう。

関連記事:エアコンの風量で電気代は変化するのか?すぐにできる節約術も解説!

関連記事:エアコンの消費電力はどれくらい?電気代の計算方法や節約術についても解説!

関連記事:夜にエアコンをつけっぱなしにした場合の電気代は安い?節約方法も解説!

②家電の使用頻度や使用量が多い

家族の人数が増えると、冷蔵庫や洗濯機、冷暖房がより大型になり、消費電力も大きくなります。近年では、子供のゲームやインターネットの使用量が増えており、電気代が高くなりがちな家庭も多いでしょう。

また、夜遅くまで起きている夜型生活をしていると、照明や冷暖房などの消費電力も大きくなります。日々どのような家電をどれぐらい使用しているのか、家族みんなで改めて確認してみるのもよいでしょう。

関連記事:【最新】浴室乾燥機の電気代は1回〇〇円!節約方法もご紹介します!

関連記事:【徹底解説】ドライヤーの電気代は高い?節約テクニックや選び方を紹介

関連記事:【最新】電気代が安い暖房器具はこれ!コストを徹底比較、節約術も紹介!

③電気代の高い電化製品を使っている

電気代の高い電化製品の使用頻度が多い場合は、電気代が大幅に高くなります。

|

消費電力の多い順番

|

電化製品

|

使用の割合

|

|

1位

|

エアコン

|

38.3%

|

|

2位

|

照明

|

14.9%

|

|

3位

|

冷蔵庫

|

12.0%

|

※参照:資源エネルギー庁|「どうやったら節電できる?明日からすぐに役立つ節電・省エネのヒント」

上図は、夏の19時頃に、本州でもっとも電力を消費している電化製品は何なのか、その順番を表したものです。こうしてみると、1位のエアコンが38.3%と、全体の3分の1以上の電力を消費していることがわかります。

エアコン・照明・冷蔵庫など、上位3位にある電化製品は、現代の生活にはなくてはならないものです。しかし、消費電力が高いのも事実であるため、使い方を見直すと電気代を抑えられる可能性があります。

関連記事:1,200Wの電化製品の電気代はいくらぐらい?家電別の電気代や節約術も解説!

関連記事:1,000Wの電化製品の電気代はいくらぐらい?おもな家電の電気代や節約術も解説!

関連記事:電気ストーブの電気代は安い?他の暖房器具と比較し、節約方法を解説!

④住居の面積が広い

広い住宅は照明や空調の必要量が増えるため、電気代も比例して高くなります。とくに戸建て住宅の場合は部屋数が多くなりがちで、それぞれの部屋で照明や空調を使うために消費電力も大きくなりやすいです。

また、戸建て住宅は気密性や断熱性が低い住宅が多く、冷暖房効率が下がり余計に消費電力が大きくなります。さらに、集合住宅に比べると窓が多い傾向にあり、外気温に影響を受けやすく、冷暖房効率が下がりやすくなります。

関連記事:全館空調の電気代は高すぎる?エアコンと比較すると?節約方法もわかりやすく解説!

関連記事:オイルヒーターの電気代は高すぎる?他の暖房器具との比較や節約方法を解説!

関連記事:空気清浄機の電気代は高い?24時間つけっぱなしでも大丈夫?節約方法も解説

⑤在宅時間が長い

家族の在宅時間が長いと、電気代は高くなる傾向にあります。在宅時間が長ければ、照明、冷暖房、テレビ、パソコンといった電化製品の使用時間も自然と長くなるからです。

コロナ以降は、在宅ワークの時間が増え、電気や冷暖房、パソコンをつけっぱなしにしている方も多いでしょう。そのため、ライフスタイルの変化に合わせ、日中の電気の使い方を見直すことが節約のポイントになります。

関連記事:パソコンの電気代はいくら?デスクトップやノート、ゲーミングPCの消費電力と節約方法をご紹介

関連記事:【徹底解説】エアコンのつけっぱなしは節電にならない?電気代の節約方法も紹介!

関連記事:扇風機とエアコンの電気代はどっちが安い?併用で効果的に節約する方法も解説!

⑥契約アンペア数が適切でない

契約アンペア数が実際の電気の使用量に対して大きすぎる場合も、電気代が高くなる原因です。電気料金の基本料金は契約アンペア数で決まるため、必要以上にアンペア数の大きい契約では無駄が生じます。

一方で、アンペア数が不足すると、ブレーカーが頻繁に落ちる可能性があります。実際に使う電力量を把握し、最適なアンペア数に見直すことが重要です。

関連記事:電気がつかない原因とは?適切な対処法や注意点についても解説!

関連記事:契約アンペアは変更すべき?変更方法やメリットをわかりやすく解説!

関連記事:【すぐ解決】ブレーカーが落ちる原因と復旧方法はコレ!予防策も紹介します

⑦使用中の家電が古い

古い家電製品は、最新の省エネ製品と比べて電力効率が悪く、余分な電力を消費します。近年の家電は省エネ性能が飛躍的に向上しており、古い製品に比べて消費電力を大幅に抑えられるのです。

環境省によると、最新の冷蔵庫は、10年前のものに比べて、消費電力を約37〜43%抑えられるとされています。長期的に見れば、最新の省エネ家電への買い替えが節約につながります。

関連記事:エアコンの寿命は平均何年くらい?修理と買い替えの適切な判断基準を解説!

関連記事:【2025年最新】冷房と除湿、電気代が安いのはどっち?エアコンの節約術も徹底解説!

⑧オール電化住宅である

オール電化住宅はすべてのエネルギーを電力で賄うため、一般住宅に比べて電気代が高くなりやすいです。とはいえ、ガス代がかからないことや割安なオール電化専用料金プランを活用することで、トータルの光熱費を抑えることも可能です。

オール電化住宅の場合は、電気代のみで考えず、光熱費全体の料金で考えるとよいでしょう。

関連記事:オール電化の電気代は高い?高い原因や平均額、節約術をわかりやすく解説

関連記事:電気代の内訳の見方と計算方法とは?電気代を安くする方法もわかりやすく解説!

関連記事:冷房と除湿(ドライ)の違いとは?電気代の比較や効果的な使い分け方、節約術も解説!

⑨家族の生活空間が分散している

家族それぞれが別々の部屋で過ごしている場合は、照明やエアコン、テレビなどの電化製品を個別に使用することになり、消費電力が増加します。とくに子供は、年齢が大きくなるにつれて自分の部屋で過ごす時間が長くなり、さらに夜更かしもしやすくなるためより電気代が上がりやすくなります。

家族が同じ空間で過ごす時間を増やすことができれば、コミュニケーションを深めるだけでなく節電にもつながるでしょう。

関連記事:テレビは電気代が高い?種類ごとの電気代や節約方法をわかりやすく解説!

関連記事:冷房の電気代は高い?エアコンの除湿・暖房と徹底比較!節約術も紹介!

関連記事:ホットカーペットの電気代は高い?エアコンなどの暖房器具と比較して解説

⑩電気代が値上がりしている

電気の使い方に変化がなくても、電気料金そのものが値上がりしているため、電気代が高くなった家庭もあるでしょう。

近年は、世界情勢の影響で燃料価格が高騰し、多くの電力会社で電気料金が値上げされています。電気料金の値上げは個人の努力では避けられないため、より一層の節電や、安い電力会社への切り替えが有効です。

関連記事:【最新】電気代の値上げを徹底解説!電気料金が高騰する理由と対策とは?

関連記事:【最新】今後も電気代は値上げする?高い原因と予測、法人・家庭でできる電気代削減方法を徹底解説!

関連記事:電気代はどれくらい値上げした?推移と今後の予測、法人・家庭でできる電気料金の高騰対策を解説!

エアコンはフィルターをこまめに掃除する、設定温度は夏28°冬20°に設定するなど使い方を工夫すると、無駄な電力消費を抑えられるでしょう。また、冷蔵庫の開閉時間を短くするといった小さな工夫もおすすめです。

契約アンペア数を見直すことで、毎月の電気代の基本料金を下げられる可能性があります。基本料金は契約アンペア数で決まるため、家庭の電力使用量に対して大きすぎると無駄な料金を支払うことになります。

LED照明は、従来の蛍光灯や白熱電球と比べて、消費電力が大幅に少なくなります。また、寿命も非常に長いため、LEDに変えるだけでも電球の交換の手間と電気代の両方を削減できるでしょう。

家族がなるべく同じ部屋で過ごすように工夫することも、電気代の節約につながります。各々が別の部屋で過ごすと、その分だけ照明や冷暖房を稼働させることになり、家庭全体の消費電力量が増えてしまいます。

たとえば、食事やだんらんの時間はリビングに集まるなど、家族でルールを決めるのもよいでしょう。生活空間をまとめることは、節電だけでなくコミュニケーションの促進にもつながります。

冷暖房の効率を上げて電気代を削減するためには、住宅の断熱性を高めることが非常に重要です。窓や壁からの熱の出入りを防ぐことで、エアコンが消費するエネルギーを大きく抑えられるのです。

窓に断熱シートを貼ったり、厚手の遮光カーテンに変えたりするだけでも効果があります。夏場はすだれや緑のカーテンを活用するのもよいでしょう。断熱性を上げるためのちょっとした工夫で冷暖房の負担を軽減できるため、ぜひ試してみてください。

10年以上使用している家電製品は、最新の省エネ製品に買い替えることで、大幅な電気代の削減が可能です。とくに冷蔵庫やエアコンは、古いものと新しい製品で消費電力の差が非常に大きくなります。

最新の省エネ家電は初期投資が高くなりがちですが、長い目で見ると十分に元が取れる場合も多いです。自治体によっては省エネ家電の買い替えに補助金を出すところもあるため、一度調べてみるとよいでしょう。

上記は、電気代の計算式です。ここまでご紹介した節約術は、計算式前方の「消費電力」を下げる方法ですが、抑えるには限界があります。計算式後方にある電気料金単価を安くすることができれば、家中の電化製品の電気代を手間なく抑えられます。

電気代の単価を安くする方法は「電力会社の切り替え」です。電気代の単価が安い電力会社に切り替えると、家中の電気代をトータルで抑えられるため、ぜひ取り入れてみてください。

このプランの特徴は「基本料金が0円」であること。それ以外の単価も、以下のように大手電力会社より安いケースがほとんどです。電力を切り替えるだけで、節電をしなくても電気代を安くできる可能性が非常に高いのです。

また「しろくまプラン」は電気代が安いだけでなく、発電の際にCO2を排出しない実質再生可能エネルギーをお届けしています。切り替えるだけで、地球温暖化の防止に貢献することができます。

.jpg?height=200&name=thumbnail_960x540%20(1).jpg)